『うしろめたさの人類学』を書いて―松村圭一郎

2018.05.08更新

みなさんいかがお過ごしでしょうか。岡山も、少しずつ秋の気配を感じるようになりました。おかげさまで、2017年9月16日に『うしろめたさの人類学』を刊行することができました。今回は、刊行特別編として書きます。

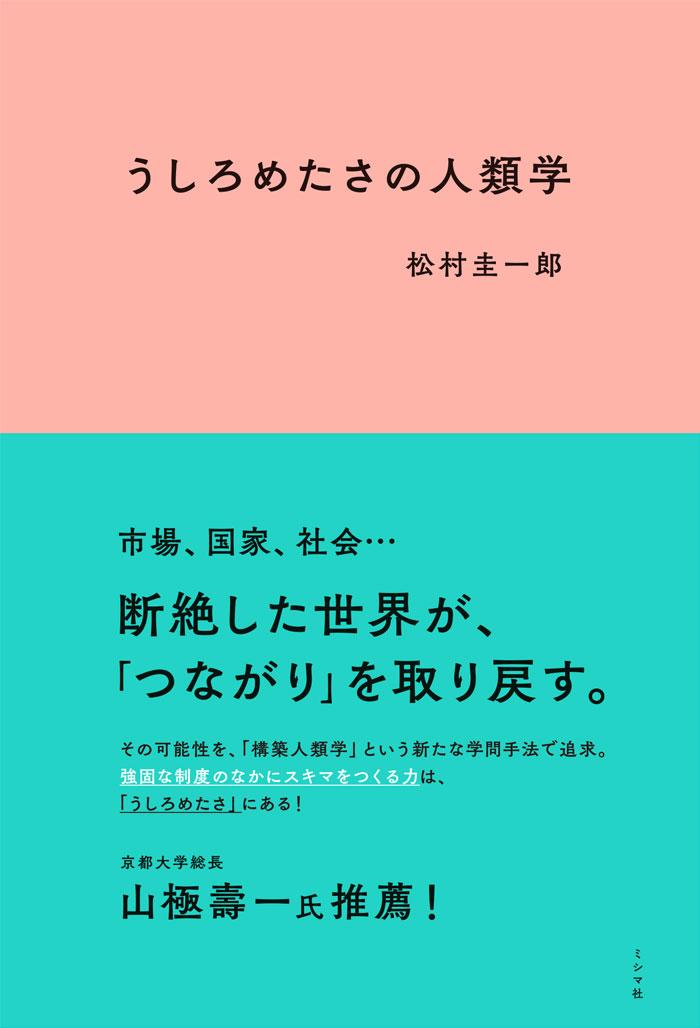

この本のタイトル、初めて目にしたのは、原稿を書きあげて入稿した3週間後のことでした。ミシマ社代表の三島邦弘さんからのメールに、「全員一致でこれになりました!」とあって、びっくり。営業担当者も含め、ミシマ社の全メンバーが原稿に目を通し、タイトル会議をして決まった、と知らされました。

ミシマ社では、本のタイトル、こうやって決めるんですね・・・。入稿したときの私のタイトル案は、まったく別のものでした。想定していなかった案に、正直、戸惑いました。

1週間後、ミシマ社の京都オフィスを訪ねると、ちゃぶ台の前のホワイトボードに、みなさんが提案したいろんなタイトル案がずらっと並び、白熱した議論の余韻を残していました。

「あのー、そういうタイトルとしては、書いていなかったんですが・・・」という私に、三島さんは「大丈夫です! このタイトルで読み返してみると、"うしろめたさ"が全体を貫くキーワードになっていたんです!」と自信満々の様子。数々の名作を手がけた敏腕編集者にそこまで言われれば、と書いた本人は不安なまま、本のタイトルが決定しました。

じつは「うしろめたさ」という概念、学問的には一筋縄でいかない「難問」なんです。現代思想では、むしろあやういものだと考えられてきました。冷や汗をかきながら全体を読みなおし、このタイトルに沿って、もう一度、加筆修正をしました。

たしかに読み返すと、あまり意識していないところでも、たびたび「うしろめたさ」という言葉を使っていました。私が20年近く研究のために通ってきたエチオピアでは、いろんな場面で感じてきた思いだったようです。

概念的には多くの議論があるにしても、自分の直接的な経験としては、無視できないことは間違いありません。その経験には、ひとつの「問い」として向き合う価値がある。そう思いなおしました。

この本では、一貫して、日本とエチオピアを往復してきた経験に即して考えることをみずからに課しました。もちろんこれまで勉強してきたいろんな学問的な蓄積のうえで「考えること」ができているのですが、それをできるだけ、借り物ではない自分の言葉で考えなおし、表現しなおすこと。それをこの本で目指しました。

その結果、導かれたのが「うしろめたさ」でした。それは、ミシマ社ファミリーという「最初の読み手」によって、まさに導かれたものでした。

刊行後、何人かの知人に読んだ感想をもらいました。なかには、「まさにそれは、うしろめたさだったんです。心の中にあった自分ではわからなかった気持ちを言葉にしてくれた感じで、まさにこの気持ちだ! ってハッとなりました」と言ってくれる方もいました。

本は、著者がつくりあげるものだと思われるかもしれません。でも今回、とくに学術書とは違うさまざまな読者とふれて痛感するのは、本は、いろんな読み手に出会うことで、その味わいを深めていく、ということです。

刊行後、いくつもの本屋さんが、本書を宣伝するための紹介文をつくってくださいました(※文末を参照ください)。それがまた、それぞれに目のつけどころが違っていて、おもしろいんです。「そうきたかー!」と、著者がうなる紹介文がたくさんあって、自分が書いたはずなのに、こちらが目から鱗、という感じになります。

この本のことが一番わかっているのは、たぶん「わたし」ではありません。まだ見知らぬ「あなた」によって、この本のおもしろさや課題が発見され、その意味を塗り替えられていくのだと思います。これからも、できるだけ多くのあらたな「読み」にふれて、私自身、考えを深められることを心待ちにしています。

ところで、話は変わりますが、秋を迎えた岡山。ほんとにいい季節になりました。岡山は、一年中、いろんなフルーツが楽しめます。なかでも初夏の白桃は有名ですが、とても期間が短い。だいたい7月の1ヵ月で終わってしまいます。でも、いま旬を迎えたブドウは、8月から12月くらいまでずっと楽しめるんです。

しかも、いろんな種類のブドウが、代わる代わるお店に並びます。私の自宅の冷蔵庫には、つねに農協の直売所などで買った2〜3種類のブドウが入っていて、毎晩、家族みんなで味わっています(もちろん安い家庭用ですが、それで十分においしい)。

じつは、ブドウを口に入れるとき、いつも、どこか、うしろめたいんです。岡山の人は、毎年こんなおいしいものを食べていたのか、というのと、なんか自分たちだけ申し訳ないな、という気持ちと。たぶん、同じようなことは、それぞれの土地で感じることがあると思います。

人は生まれ、過ごす場所が違うだけで、別々の「贈り物」を手にしています。はた目には、それが多かったり、少なかったり見えるかもしれません(大都市からしたら、地方は不便だろうとか)。

でも、その「贈り物」は、そう簡単に比べられるものではないですし、その人の能力や努力によって勝ち得るものでもなければ、かならずしも自分の意志で「選べる」わけでもありません。

「うしろめたさ」の背後には、私がいま手にしているものが、所詮、知らない誰かからの「贈り物」に過ぎない、という意識があるのだと思います。

ふと見ると、隣りには私がもらったものをまだ手にしていない人がいる。だから、おすそわけしないと気がすまなくなる。お返しを渡し得ない誰かからもらった贈り物を、また別の誰かに渡す。「これ、もらいものなんですが・・・」という言葉を添えて。

そうして、またその隣りに「おすそわけ」がつながっていく。「うしろめたさ」は、そんな贈り物を渡すべき隣人がすぐそばにいることに気づかせてくれるスイッチなのだと思います。

「うしろめたさ」を介して贈り物の輪がゆるくつながっていく世界を夢見ながら、また今夜も、うしろめたく、ありがたく、セトウチの秋の恵みを口にいれます。

そんなこと言われたら、当然、味わってみたくなりますよね。どこかで私を見かけたら、どうぞ声をかけてください。岡山のおいしいブドウ、喜んで、おすそわけします。

★書店員さんからのコメントもぞくぞく!

◎私の「おかしさ」が誰かの「ふつう」だと知る時、私の「ふつう」は未だ「ふつう」であり続けるだろうか。最貧国・エチオピアで20年近くフィールドワークを続けてきた文化人類学者が、制度化した市場や国家の隙間に見いだす情緒とつながりの希望。

――鎌田裕樹さん(恵文社一乗寺店)

◎今まで自分が当たり前だと思っていた「市場」や「国家」の成り立ち、「贈与」の概念。当たり前というか、正確に言うと何の疑問も抱いていなかったことに気づき、驚愕しました。(略)この本は、大人になった私にとっての教科書のようなものかもしれません。一人の人間として、考え、真っ当に生きていくための教科書。書いてあることがすごくよく分かるとも思ったし、もっと知りたいと強く思いました。

――横田かおりさん(本の森セルバ 岡山店)