第5回

長女の卒園式に着た服

2018.04.05更新

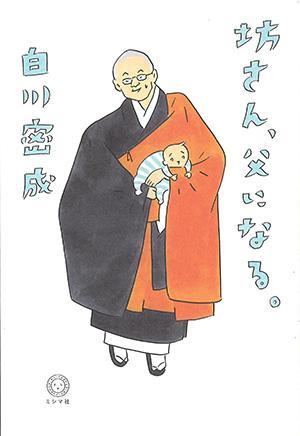

坊さんは娘の卒園式に何を着るか

この文章の掲載先である「ミシマガジン」もこの4月でリニューアルを迎え、この連載「感じる坊さん。」も〈新章〉がはじまったような気分で続きを綴っていこうと思っている。

六歳の長女は今年の4月から小学校に入学することになり、小さな頃から通ってきた保育園を卒園する日がやってきた。

「スーツのズボンが入るかチェックしときや」

尼僧の妻が、僕に声をかける。卒園式は坊さんの着物である法衣(ほうえ)で行くつもりは、僕にだってない。しかし、娘自身はどう思っているのだろう。

「お父さんが、卒園式に行くのスーツがいい? お坊さんの服がいい?」

好奇心から、僕は聞いてみることにした。

「お坊さんの格好がいい」

「なんで?」

「だって面白いもん」

「・・・」

僕は長女がどこか「気をつかっている」のではないかと、数日間、表情を伺いながら何度も聞いてみた。

「お父さん、やっぱりスーツで行くことにしたわ」

「絶対に嫌や。お坊さんの服で来てよ!」

「なんで?」

「面白いもん・・・」

おそらく娘は、本気でそう思っているようだった(僕が「そう思いたい」だけなのかもしれないけれど)。

でもやはりスーツで行こうと思っていた。

ボクは坊さん、だ。でも、なぜか子供の卒園式にはスーツで行ったほうがいいような気がしていた。公立の保育園に対する配慮? いやいや、こっちにだって宗教の自由はあるので、それは問題ないだろう。

「〈お坊さん〉としではなくて、ひとりの〈父親〉として行きたい」

ひと言でいうと、そんなことを思っていた。

しかし、スーツも法衣も置いてある部屋で娘が、「お坊さんの服で来てほしい」と言ってくれたことをひとり思い返していると、なにか込みあげてくるものがあり、また娘から僕への「エール」のような気持ちがして、それを受けとるべきのような気がした。そして卒園式当日、気がつけば、僧侶の法衣に手を伸ばしている自分がいた。

先生達は、ちょっと驚いた表情をしていたので、「あはは、娘の希望で・・・」と頭をかいていると、さらに驚いていた。園児の祖母の方も来られていて、その方は「和尚さんは、やはりそれが1番ですよ」と微笑んでくれた。

娘への手紙

卒園を間近に控えていたある日、保育園から「卒園する自分の子供への手紙」を書いてほしいというお願いがあった(後からそれは卒園文集に使うためだと知った)。妻は子供達と実家に帰省中でもあったので、その手紙は僕が書くことになった。おそらくそんな照れくさいことは、先生が頼んでくれないと書くことはなかっただろう。しかし、僕はできる限り正直に書こうと思った。

***

卒園おめでとう!

大きな病気も怪我をすることもなく、元気に過ごしてくれてありがとう。

それが何よりもうれしいので、お父さんとお母さんと一緒に保育所の先生方、職員のみなさんに感謝(ありがとうと思うこと)の心を忘れないようにしましょう。そして毎日、一緒に過ごしてくれた友達たちにも、ありがとう。

楽しい時、うれしい時ばかりでなく、時にはかなしい時、さみしい時、つらい時もあったと思います。そして、それは小学校でも同じだと思います。そんな時、いつも力になれるように、見守っていられるように、お父さんとお母さんもがんばります。そのことを、いつも忘れないでね。そして、自分自身もがんばってください。おとうさんと、お母さんはいつも味方です。

大好きです。うまれてくれてありがとう。元気に卒園してくれてありがとう。

さようならはさみしいけれど、そこからしかはじまらないことが、きっとあります。

「親への恩返し」という後悔について

お坊さんとして、お葬式を拝んでいると、「親に恩返しができなかった」という故人の子供達に出会うことが少なくない。それはとても自然な感情だと思う。

でも今、小さな子供がいる僕は、子供に「恩返し」なんて、ちっとも求めてはいない。そして多くの親がそうではないかと想像する。

「自分の子供として生まれてきてくれてありがとう。あなたが少しでも笑顔でいられますように」という願い以外はない。もしこれを読んでいる人の中で、「親に対する後悔」を抱えている人がいたとしたら、そのことを思い浮かべてほしいと思うし、自分自身も年を重ねてきて、今の気持ちを忘れそうな時のために、今の気持ちを書いておきたいと思った。

「見る」ということ

「(真理を)見る者は、(真理を)見る(他)人を見、また(真理を)見ない人をも見る。しかし、(真理を)見ない者は、(真理を)見る(他)人をも見ないし、また(真理を)見ない人をも見ない」(『テーラガータ』第七章、六一、中村元訳)

あつかっているテーマは違えど、こんな仏典の言葉に触れていると「見る」ということは、とても大きなことだとあらためて感じる。それは親と子の関係ばかりでなく、あらゆる人間関係、そして「生きている人」と「死んでいった人たち」の関係の中でもそうではないだろうか。

人にとって「言葉」は、とても大切なものだ。仏典も言葉で書かれているし、言葉のある世界に生きられてラッキーだと思う。しかし「見る」ことの偉大さは、「言葉ではないこと」なのかもしれない。言葉には、語ることのできない世界がきっとあるから。

もしあなたの中で、「言葉」がちょっぴり多過ぎて、「見る」成分が減っているとしたら、少し呼吸を整えて、「見る」ことを試みてほしいと思う。僕もがんばります。

子供が「死」の存在に気づく

長女が六歳、次女が三歳なので、長女は数年前から「死」の存在に気づいてきたようだ。

ある日、子供達の寝室で寝かしつけている時、長女が不意にこんな話を始める。

「おとうさん、死んじゃだめ。私、ひとりになっちゃうじゃない」

多少、子供特有の演技がかった女優風な雰囲気もあるものの、やはり娘にとっても切実なことであるようだ。

僕は、ただ娘を抱きしめてみる。まるで自分が「父親役」を無理に演じているような気分にもなるが、そうやって不完全なまま人は親になっていくのかもしれない。

間髪入れずに妻が、

「妹がいるから、ええやんか!」とクールに告げる。

「ともちゃん(妹)のおじや(当時の離乳食)私、まだ買いに行けないもの......」

と困った顔をする娘の言葉に声を出して夫婦で笑いながら、人の生死というのは、ひどく現実的な側面もあるのだ、と気づかされた。

死に際しての生命の機能

ある脳の研究者が、死の間際のネズミがどのような脳の状態になるか調べてみると、セロトニンという幸福感を感じさせる神経伝達物質が大量に放出される現象が確認された、と読んだことがある。「安らかに死のうとする」ための生命のしくみだろうか。個人的には、人間にも似た現象が起こりそうだと想像している(あるいは、そういった自然な生理現象を阻害している側面が、死に際した現代医療にあるのかもしれないが、それはまた別の話)。

僕は宗教全般に対して、生理的にも思想的にも、「〈生〉の中で意図的に〈死〉を先取ろうとしている」ことを感じることがあるので、この死に際して発露される生物の「しくみ」(もちろんセロトニンの話だけでなく)を、宗教はうまく用いてきた側面もあるかもしれない、と思った。

宗教から話題を離れても、「神秘的な体験」(例えばとてつもなく大きな手に包まれているような体験など)をしたことを、絶対的な体験として語る人を見かけることがあるけれど、「そういうことも(人間の機能として)ある」ということは、どこか「冷静な準備」をしておくべきことだと考えている。

医療にしても宗教にしても、「死」を深く掘り下げることで、新しいパラダイムが起こるのかもしれない。ある医師がラジオの番組に招いてくれた時、

「今の医療の中で〈死〉が出てくると、僕たちはお手上げなんです。宗教者に、もっと医療に参加してほしい」

という話をしていたのをふと思い出した。

引っぱられる生と死

考えてみると「生」も「死」もひとつの人間の生み出した〈言葉〉だ。だから僕たちの意識的なバイアス(偏り)によって、作り出されてきた一種の架空の概念でもある。しかし、「人が死ぬ」そして「生きている」という圧倒的な現実は、歴然とした存在として僕たちの前に立ちふさがる。

仏教経典の『維摩経』に、このような一説がある。

「<二つのものの対立を離れること>というのは、どのようなことであるのか。それはすなわち内外のもろもろの事象を念じないで、平等を行ずることである。では<平等>というのは、どういうことであるのか。それは我も涅槃も共に等しいと見なすことである。なぜであるかというと、我と涅槃と、この二つはともに空であるからである。なぜその両者が空であるということがいえるのか。その二つはただ名称にすぎないから空なのである」(中村元訳)

「名称」に過ぎないものが、共に「空」であるとしたら、生も死も一体であり、空であろう。そう意識で思い浮かべながらも、生と死の持つ現実的な対極に僕たちはいつだって、引っぱられる。

引っぱられながらも、それでもそれと同時に、ここにある、ただの「生の心」で、言葉にできない、名づけようのない感情で、ただ生と死を言葉をはずして「見る」ように味わいたいと希求する。

それもひとつの宗教体験だと僕は呼びたい。

懐かしい私と生

「死生の分は物の大帰なり」(弘法大師 空海『遍照発揮性霊集』巻第四、漢文書き下し文)

空海の言葉。現代語訳するのが、難しい言葉だ。

ある翻訳者はそれを、「死と生との区別こそがすべてのことの帰着する根本である」と訳し、ある翻訳者は「死と生の分かれ目は、物すべてが帰するところに照らしていうだけなのである」と訳している。

あらゆることを分(分けること)は、人間のつちかってきた叡智であり、また迷いや苦しみを呼ぶ、無明でもある。

僕は、そこで立ちつくしながら、死ぬまでの「私」や「この生」をどこか懐かしいものだと感じる。そして、それを今日も味わいたいと思う。そう、あなたや誰かと。

そして、亡くなっていった人に「おはよう」と声をかける。

今日、生きている自分に「さようなら」を告げる。