第8回

〈なんとなく〉をやる

2018.07.05更新

長女の「蛇の葬式」

小学1年生の長女が、「蛇の葬式」をした話を僕にしてくれた。

学校で蛇が死んでいたので、蛇が生き物の中でも特に好きな長女は、泣きながら友だちと埋葬して、お経をあげたらしい。その時、僕は自分が小学校の頃を自然と思い出していた。

今はどうかわからないけれど、当時の小学校の授業には魚の解剖があって、当然と言えば当然だけど、その後には「魚の死体」が残る。当時の担任の先生に請われて、寺に住む僕が魚を土に埋めた後の読経を担当することになった。

別の機会でも、学校の発表会で昔話の劇をすることになった時、「村の僧侶役」をすることになったのも、やはり僕だった。

その経験は、今の僕の心の中では、「悪い思い出」というよりも「いい思い出」だ。それは、僕がなんとなくお坊さんに対して、悪くないイメージを持っていたこともあると思うけれど、「社会の中に自分の役割がある」という高揚感に似たものであったように思う。もっと単純に劇の中で、僕が素頓狂な声で「ブッセツマーカー、ハンニャ、ハラミタ、シンギョー!」と叫ぶと、観客の子供達、大人達が大笑いして、それがうれしかった気持ちも、はっきりと心に残っている。

僕も日本の仏教のお坊さんなので、「日本仏教」のことを考えたり、「どうあるべきか」なんてことを、思い浮かべることもある。その中に「今の日本のお寺の形、僧侶の役割」というのが、「お坊さん」を主語にした能動的なものばかりでなく、「積み重なってきた時代の民衆が、社会の中で、どのような存在を求めてきたか」という粘土でこねた塑像のような存在、側面もあるのだと思う。

子供の話を聞きながら、自分の子供の頃を思い出して、そんなことを考えていた。

動物と相撲の思い出

蛇の話を書いていると、他の生き物に関する思い出が甦ってくる。

小学生の頃、寺の近所の通学路で犬が死んでいた。雑種の野良犬のようだった。僕の記憶では、口から体液のような内蔵のような得体の知れないものが露出していた。そして、そのことを父親に話すと、

「今からその犬をどこかに穴を掘って埋めてあげ(なさい)」

という。どうしてそんなことを言ったのか、うまく想像できないが、もしかしたら僕が、道に犬の死体があったことを、ちょっとユーモラスに父親に伝えようとした記憶もうっすらとあり(記憶違いかもしれない)、そのことが父親を苛つかせたのかも、と今、想像すると思うし、その時もそう思ったような気がする。

僕は相当に困ってしまったが、父親の言うことに反発するという選択肢はなさそうだったので、とぼとぼと友達を誘って、犬のいる場所に戻るとすでに犬の死体はなかった。その時の安堵感や父親に犬がすでにいなかったと言うと嘘をついたと思われるだろう、というめんどくささや恐怖感、また少し犬を埋葬してあげたかったという気持ちが、甦ってくる。

僧侶になってからも「ある犬の話」を聞いたことがある。農家の家を訪れて話をしていた。話題は、家の軒先に巣を作っているスズメの話になった。「スズメの巣は縁起がいいっていうから、大事にしているんだ。ほら、この壁なんてスズメが行き来をしやすいように穴をあけてやったんだよ」

お坊さんになったばかりだった僕は、スズメの巣が縁起がいいという話から、家に穴まで開けているということが、とても大胆なように思えて、新鮮な気持ちでその話を聞いていた。そして「縁起がいい」ばかりでなく、とても優しい人なんだと思った。

するとその老人は、別の話をはじめた。

「昔、飼っていた犬をどうしても飼い続けることができなくなったんだ。だから車に乗せて、ずいぶん遠くまでいって放した。相当遠くで捨てたつもりだったのだけど、何日か経ってその犬は疲れ果てて、帰ってきたんだ」「それで、どうしたんですか?」「うん。あのね、もっと遠くまで捨てに行った」

僕はこの話を何度も思い出すのだけど、今回、はじめて、「あのじいさんのスズメへの優しさは、犬を捨てたという後悔からかもしれないな」と思った。

またこれは「人間の話」だが、中学生の頃、同級生が世間話する中で、「家に帰ると自分の祖父が、昼から衛星放送で相撲を観ているのが嫌で嫌で仕方がない」という。「そういえば昼ぐらいに放送している相撲は、痩せている普通の兄ちゃんみたいなのが出ている時間帯があるよな」「そうなんだよ。でもじいさんが相撲を観ているのが、嫌で嫌で」「何で嫌なの?」「わからん」「でもしょうがないだろう」「うん、しょうがないんだよ。でも本当に嫌だから、俺、この前、衛星放送のケーブルを引っこ抜いて、隠してしまった」

僕は、その時、大笑いしてしまったような気がするけれど、まさか40歳を超えた今でも繰り返し、思い出すような話になるとは思わなかった。

「人間には、嫌で嫌でしょうがない、説明できないことがある」。その核心めいた思いを確認するたびに、僕は衛星放送で相撲を観ることが出来なくなった哀れなおじいさんのことを思い浮かべる。

「なんとなくおぼえている」というのは、なんだか不思議な感覚だ。

密教の中に感じる「雑」と「俗」

自分が修行している「密教」という教えに、「雑」や「俗」という雰囲気を感じることが多い。密教が「雑」や「俗」なのだ、という意味ではなく、宗教的な要素に、それら「雑」や「俗」が加わっていることに対して、いいなぁと思うことが結構多いのだ。辞書的な意味で言うと「雑」の中の〈まぜる〉〈どの分野にも入らない〉、「俗」に対して〈凡庸〉〈世間一般〉のような意味を、僕はイメージする。

なかなか例えとして挙げることが難しいけれど、それは人々が培ってきた民間信仰や習俗、神話、性、悪などを頭から否定せずに、むしろ取り込んで歴史を刻んできた様子からも見てとれる。

生活をする中で、なにかをプランしたり、実行する時、「誰も文句が言えないような」論理的な意見が一見、正しく見えることがある。でも、僕たちにとって意味のある動きをもたらすようなことは、本当は「とるに足らない」「つっこみどころが満載」で、後ろ指を指されかねない所からも生まれるのかもしれない。

僕たちは、ついつい頭の中で「雑」と「俗」を手放す。ずいぶん抽象的な主張であるけれども、僕はもう一歩、「雑」と「俗」を自分に引き寄せて、自分の生活をおくっていきたい。

神様

ある日、3歳の次女が朝起きてきて、チョコレートをかけたパンを母親に懇願した後、椅子に腰掛けると高らかにこう宣言した。

「神様って、なんなん?(なんなの)」

僕は、遊びのような気分で、彼女に応えてみる。

「神様は、〈なにもない〉を持っている人です」

「でも普通の人は、〈なにもない〉を持ってはいません」

「そして〈なにもない〉は空っぽではありません」

「でも〈なにもない〉は空っぽを持っています」

彼女は、「どうでも、ええわ」という表情に加えて、やや怒った顔をして、僕を見る、というよりもにらみつける。

そうしていると、長女が起きてきた。この論争に加わっていたとしたら、「もうお父さん、めんどくさい!」と憶えたての罵倒の言葉を言ったと思われるが、彼女はこの論争を知らない。階段を僕に手を引かれてあがりながら、長女が言う。

「昨日ね、〇〇君の、じいちゃんが死んだよ」

「そこはたぶん、"亡くなった"と言ったほうがいいよ」

「もう、お父さん、なくなったは言い過ぎ!」

という不思議な喜劇のような会話を交わしながら、僕は言葉の不思議さを思う。

「なんとなく」をやる。

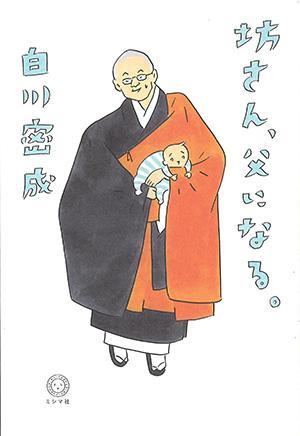

昨年、一昨年と高野山に1ヵ月ほど滞在し、勧学会(かんがくえ)という伝統行事を受けた。2年目を終えて、入寺供昇という過程を経て、着用することを許される黒袈裟(書いて字のごとく黒い袈裟)を購入したので、最近、はじめて着けてみた。そしてその黒袈裟を着けて法事を拝み、寺を留守できたことに対する感謝を集まった人に伝える。そして僕は41歳になった。

誕生日の日に階段をのぼると、

「これ、あげる!」と次女が本を渡してくれる。

自分が誕生日にもらった大事なはずの「ミニオンズ」の絵本。自分が大事にしているものをあげられるなんて、こいつすごいな、と思う。

41歳という年齢を迎えて、「どのように生きるか」から「この世界になにを残して死んでいくか」という目線がすでに増えていることに気づいた。

そのような中で、誕生日に、

「自分は明確にこう思う」ということを押し通すことは、ある意味でたやすいことだけど、「なんとなくだけど、やだな」「なんとなく、やりたいな」ということを、スッと押し通すような生活や仕事をする。

と自分に対して、少し教訓的な言葉を投げかけた。

ひとことでいうと、〈「なんとなく」をやる。〉ということだ。それを41歳のテーマにしてみたい。