第68回

Culti Pay(カルチペイ)。それは、本をぐるぐる循環させる仕組み

2024.06.07更新

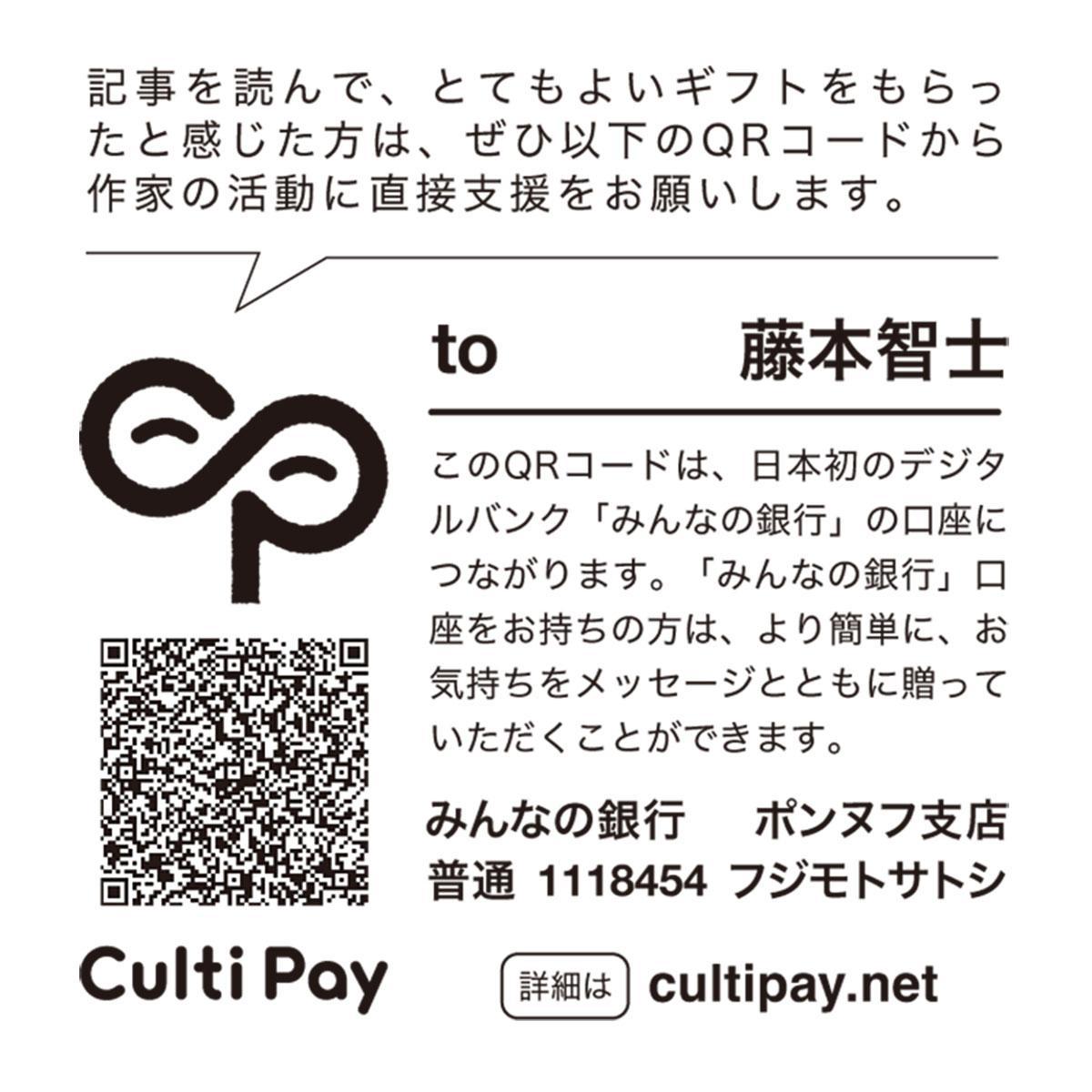

『取り戻す旅』という新著を思うところあって自費出版した。なぜミシマ社をはじめとした出版社さんのチカラを借りずに出版しようと思ったかというと、そこにかつてないあたらしい仕組みを実装したからだ。その名もCulti Pay(カルチペイ)。culture(文化)の語源でもあるcultivate(耕す)とpay(支払う)が合わさった造語。具体的には、本の奥付と呼ばれる最後のページあたりに、以下のようなマークや文言を印刷している。

植木鉢のようなQR コード(耕土)から、Culti Payの頭文字である「c」と「p」でできた芽が育つこのマークを本に載せることにいったいどんな意味があるのか。実はこのQRコードにカメラをかざすと、「みんなの銀行」というデジタルバンクの僕の個人口座へとつながる。もしあなたが「みんなの銀行」の口座をお持ちであれば、そのまま金額を入力し、メッセージとともに送金ができるようになっているのだ。つまり、著者に対して読者が直接応援をすることができる仕組みだ。

植木鉢のようなQR コード(耕土)から、Culti Payの頭文字である「c」と「p」でできた芽が育つこのマークを本に載せることにいったいどんな意味があるのか。実はこのQRコードにカメラをかざすと、「みんなの銀行」というデジタルバンクの僕の個人口座へとつながる。もしあなたが「みんなの銀行」の口座をお持ちであれば、そのまま金額を入力し、メッセージとともに送金ができるようになっているのだ。つまり、著者に対して読者が直接応援をすることができる仕組みだ。

「この本に出合って人生が変わった」「道がひらけた」「解決の糸口が見えた」などと、一冊の本に、救われるような経験をされた人も多いはず。そんな読書体験のお礼を直接、著者に送ることができる。しかしこれまではその本を買うということでしか応援ができなかった。しかもそれは新刊に限られている。新刊本ならば印税が出版社から支払われるだろうけれど、古本で買った場合はどうだろう。著者にはなにも還元されない。

そもそもみなさんは、印税という言葉を聞いたことがあるだろうか。日本大百科全書(小学館)によると、印税とは「著作権の存在する著作物の発行にあたって、出版者から著作権者に支払われる一定率の著作権使用料」とある。通常、出版物の価格の5 ~10% を著者が受け取る。しかし、よっぽど著名な作家さんでない限り、通常はMAX10%。僕の場合、初版は7% で、重版がかかってようやく10% なんてパターンもよくある。全く実績のない著者の場合、初版は無印税ということだってある。そもそも出版社のおかげで著者や著作そのものが世の中に出ていけるわけだし、印刷代やデザイン費など出版社の負担はとても大きいゆえ、版元目線で考えたとき、そういうった状況も仕方がないとも言えなくないのだけれど、それでも僕はこの構造が本当に正解なのかずっと疑問を持ち続けてきた。その理由としては、そもそも「0」から「1」を生み出す著者の存在がなければ、本をつくることはできないにもかかわらず、「あなたの取り分は10%ですよ」と定められてしまうことの違和感と、何よりそれが新刊書籍にしか発生しないことへの違和感だ。

つまり、僕の本がブックオフで買われても、図書館で読まれても、著者である僕に印税や、それに変わる何かが還元されるわけではない。しかし、本というものはプロダクトとしてだけではなく、そこにあるコンテンツにこそ一番の価値があるわけで、新刊と古書で中身が変化するわけではないのに、著者にまったく還元されないというのは、どこか仕組みがいびつなのではないかと、何年も思い続けていた。

そこで考えたのがCulti Payだ。つまりこの仕組みを実装することで、僕の本を古本で手に入れようと、10年後にどこかのカフェで出合おうと、もちろん図書館で借りて読もうと、どういうシチュエーションであれ、またどんなタイミングであれ、僕の本を手に取って、読んでくれる人が増えれば増えるほどに、Culti Payを通して、僕に直接支援をしてくれる人の母数が増えていくわけだから、著者として、古書店も図書館も、さらには友達同士で回し読みされることをも、純粋に喜ぶことができる。

僕は常々、世の中の本は刷りすぎだと思い続けている。僕の新著『取り戻す旅』は、6月15日から日本有数の古本買取販売会社であるVALUE BOOKSにて買えるようになるのだが、その理由は読み終えた後、また次の読み手にバトンを渡したいと思った時に、そのまままたVALUE BOOKSに本を売ってもらうという流れをスムーズにアテンドできるからだ。その本が再び古書として販売され、あらたな読み手のもとに旅立っていったとき、なんとVALUE BOOKSは僕にその売値の33%を著者印税として僕に支払ってくれる仕組みになっている。先に説明したとおり新刊の印税ですら10%がMAXだというのに、33%は破格だ。しかしそういう仕組みをVALUE BOOKSがともに考えてくれたことで、僕はより一層、僕の本が古書としてグルグルと社会を循環することを肯定できる。

僕は「出版は社会へのギフトだ」と、そう思って編集の仕事をしてきたし、著者として自分の知見を社会に届けてきたという自負がある。けれどそれは、実のところ、純粋に利他的な思いが強いのではなく、ベストセラー作家さんのようにならない限り、出版は儲からないという事実に、あまりにも慣れすぎてしまったゆえの、諦め感情だったのかもしれない。

ちなみに本書のQR コードは、「みんなの銀行」口座につながると書いたが、簡単に気持ちを贈ってもらうなら、PayPayのようなQRコードで良いのでは? と思われるかたも多いかもしれない。けれどPayPay送金用のQRコードはおそらくマネーロンダリング防止などの観点から時限付きコードとなっているので、時間が経てば変化してしまう。それゆえ印刷することができない。しかし、日本初のデジタルバンクである「みんなの銀行」は、唯一、銀行口座がQR 化されているので印刷できるのが大きなポイントだ。

実は昨年、「みんなの銀行」がユーザーアンバサダーを募集していることを知り、これだ!と思って応募。偶然にも258 名ものなかから、たった10 名だけが選ばれるアンバサダーに選んでもらえた。そのことを機に、何度か「みんなの銀行」の拠点、福岡に足を運び、頭取をはじめスタッフのみなさんにこのカルチペイの試みについて相談させてもらってきた。金融に関する法律はどんどん変化していくゆえ、僕のこの試みがなんらかの法に触れてしまって、「みんなの銀行」にご迷惑をおかけしてはいけないと思ったからだ。けれど、そもそもチャレンジングな「みんなの銀行」のみなさんは、僕の挑戦を応援してくれた。

Culti Payを広めていくべく、まだ簡易なページながら、みなさんそれぞれが自分のQRコードを入れてマークを作成できるように、無料でマークをダウンロードできるページもつくった。ぜひとも本に限らず、あなたのものづくりに活かしてもらえたら嬉しい。

このCulti Payという仕組みをもって、僕は社会を変化させたいと思う。