第26回

とぎれない流れ

2024.03.29更新

今住んでいる集落にある、木造の公民館。町内会の会議である自治会総会で壊すことが決まってもう数年が経った。この間、僕はこのもともと芝居小屋であった建物を、会議や盆踊りや節分などの自治会の行事で入ったり、音楽ライブや落語会で使わせてもらうたびに「いいなあ」と思い、あまりに気になる存在になっていた。そしてついに、「ちょっと待った!」「これからも使わせてください」と手を挙げてしまった(ここまでに年単位かかっている)。

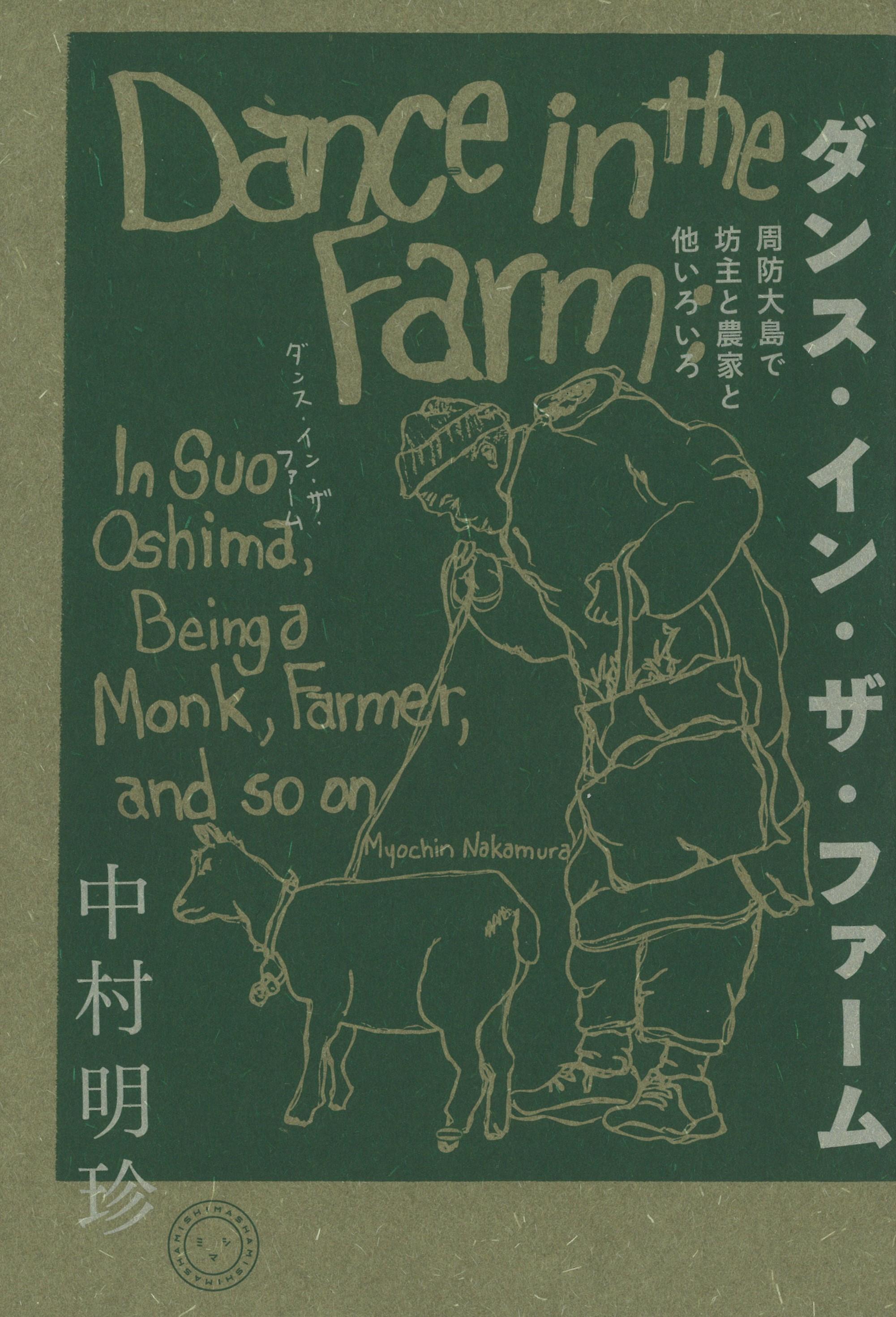

2021年に、僕はこちらの連載を元にした本『ダンス・イン・ザ・ファーム』を出させてもらって、刊行記念ライブを東京で開催。「東京オリンピック2020」を2021年に行っているさなかの、新型コロナウイルスに象徴される年だ。

このライブに出ていただいたおひとりが、落語家の立川談笑さん。僕はこのときのトークで、「この公民館を、買います」と宣言した。談笑師匠やここに集まってくださった皆さんの前でいったほうがきっといいと思ったから。その晩、「買うってなに?」と島にいる妻から痛恨のメールが来たことは、この連載の続きで書いた。気になった方はぜひチェックしてみてください。

ちょうど約1年前の2023年の4月初旬。また定例の自治会総会が開催された。たくさんの議案がスムーズに進むなかで、ただ一つ、紛糾してしまったのがこの件。

「壊すと決まったのに、移住者の中村が残したいと言っている公民館」

について。このときのことも、連載で記した。話合いが進むなかで、最終的には解体の保留と、当面の利用について「自治会の執行部に一任する」ということを採決して、集落で合意していただいた。

そこからは、驚きの1年となる。先述の本『ダンス・イン・ザ・ファーム』のイラストを描いてくれた憧れのアーティスト、Tim Kerr夫妻がはるばるアメリカ・テキサスからツアーでやってきてくれて、この公民館で友人のジェリーさんとライブを敢行してくれた。

さらには、

「これはドネーションです」

といって、この公民館に寄付までも。Timの奥さんであるBethさんは、舞台について学んでいた方でもあったのだ。

そのころ前後して、次の話が始まる。この連載のもとをたどると、『ミシマ社の雑誌「ちゃぶ台」』の創刊に行き当たる。このいきさつの起点にいたのが、京都で活動を続ける独立研究者の森田真生さんである。僕は周防大島での森田さんの「数学の演奏会」をはじめとしたライブを次々に主催していくのだけれど、2020年からはオンラインに移行して、「生命ラジオ」という声を通しての学びの場を毎週続けている。

そのラジオにまつわるやりとりをしながら、昨夏「周防大島で久々にリアルのライブをやりましょう」と盛り上がった。そして、2月に例の公民館で行うことになっていく。

じつは、さきほどの『ダンス・イン・ザ・ファーム』の帯文を書いてくださったのも、森田さんだ。ということは、本の絵を描いてくれた方と帯文を書いてくれた方が続けて公民館に来てくれることになる。壊されるかどうかの瀬戸際の建物へ。

話はさらに展開し、2月のライブには音楽ユニットのキセルのお二人が合流してくれることになった。キセルの辻村豪文さんと友晴さんは兄弟で、前述の「生命ラジオ」のテーマソングも作ってくれたご縁で、お兄さんとは森田さんとのオンラインライブ「偶然と音楽」も一緒にやったことがある。

キセルは、僕たち夫婦がこの公民館で初めて企画した音楽ライブに、歌手の二階堂和美さんと一緒に出演してくれた方たちである。9年前の夏のこと。こうなっていくとは計画も、予想もしていなかった。

***

2024年1月は、その森田真生さんとキセルのライブを急ピッチで進めていく日々。ここに心強い助っ人が登場してくれた。周防大島育ちの大学4年生のSさんと、東京出身、社会人2年生であるTさんの2人だ。僕とは20歳以上離れている彼女たちが、今までにないパワーで手伝ってくれるという驚きの事態が到来した。

Sさんは、数年前に島で行った森田さんのライブに、親御さんと高校生のときに来てくれて、そこから森田さんの影響で数学の道に進んだ方である。その経緯を聞いたときに、「ライブを作れてよかった」と心底思った。

一方のTさんは、大学卒業と同時に新卒で就職。京都で勤めていた2年目の夏に思うところあって、周防大島への「移住お試し暮らし」で1週間滞在を敢行。そして、この冬にもう一度、今度は1カ月の滞在を決めた。彼女は前述の『ちゃぶ台』の帯文を見て、周防大島にいざなわれたのだとか。

手伝ってもらいながら、島に住んでいる目線と、島の外から来る目線が交差する。2月のライブではあちこちから来られるお客さんに喜んでもらえるようにと、島のオススメスポットや宿情報をまとめてくれる。僕たち3人とも行ったことがない場所があったので、

「オススメするには行かないと!」

と背中を押され、実際に観光する。その勢いで僕から「来る人が道中に聴けるように、オススメスポットのラジオを作ろう!」と提案して、実際にわいわいいいながら録ってみたものの、こちらは僕の制作時間のなさで幻の作品に。これは僕のせい。申し訳なかったです。

2人は、会場で販売する森田さんの著作のポップを熱心に書いてくれた。書いては消し、書いては消し。家に持ち帰って、また持ってきて。そうしてできたレビューは、一言ではなく思いがあふれ出していた。二人は、「もしかしたら失礼だったかも」と心配しながらだったけれど、とても喜んでもらえたものになっていた。

Sさんはあとから振り返って、この書籍コーナーを「魂込めすぎ書店」と言っていた。またやりたい。

会場づくりは、島で50年近く前からある喫茶店、COFFEEコナの店主であるHさんが手がけてくれた。もともと美術を学んでいたのだった。ちなみに、僕が移住した10年前の当初からお世話になっている人だ。

キセルの音楽もあるので、音響のお手伝いを、周防大島の天然塩「龍神乃鹽」の職人である松田昌樹さんにお願いした。松田さんは僕と同い年で、学生のときに音響を学んだ方だったからだ。

キセルのリハーサル時に、辻村友晴さんに尋ねられた。

「チャンネル数って、いくつありましたっけ?」

マイクや機材を差す口の数、僕が買っていたPA機材を見て答える。

「8chあったはずです、いち、に、さん......あれ、6しかない」

「あれ、6ですか」

しまった! なんと開演まで2時間を切ったところでチャンネル数が足りないことが判明した。これだと、思い描いていた演奏に制限が出てしまう。僕のうっかりミスだった。

するとMさん、

「ちょっと待っていてください。うちからすぐ持ってきます!」

といって、チャンネル数をカバーするミキサーを持ってきてくれるというのだ。自宅はここから車で20分以上かかる。しかも塩づくり職人なのに。

Mさんがあっという間に戻ってミキサーを設置してくれた。出てきた音は、完ぺきだった。

こうして本番を迎えたライブ会場は、また今までの何とも違う、僕のライブ人生でも初めての景色だった。感激だった。遠方から来られた方や、親子連れの方も多く、子どもたちがこの公民館の2階桟敷に自由に行けるのがまたよかった。

僕の息子は8歳。彼は森田さんのライブの後半から僕の膝の上で聴き始めた。大人でも引き込まれて、食らいつくのに必死になるトークだけれど、彼も僕と同じ方向を向いて静かに聴いている。ときおり、トークの内容に反応して僕に話しかけてくる。聴いているんだな、とやっぱり思った。そして森田さんが"Guess"という言葉を口にしたときは、

「ゲソ?」

と耳打ちしてきた。これには「イカ釣りしすぎでしょ」と思った。

前半の入魂のトークを2時間駆け抜け、会場は休憩に。その間、次のキセルと森田さんの音楽&対話のライブ。リハーサル通り機材をセッティングしたときに、気づいた。

「あ。マイクケーブルが1本足りない」

後半再開まであと15分。僕が司会として登壇する予定だったのを、数え忘れていた。

僕だけマイクなしで地声にしたら、とても聞きにくくなってしまう。どうするどうするどうする。舞台裏で一人、大変な焦りようだった。どうする。

ここで思い出した。集落に住んでいる神社の総代さん。前回のコラムで登場した「賽銭泥棒」の現場検証に立ち会った方だ。この方は、もともと音響の仕事をしていたのだった。

公民館からダッシュでその方の家に行き、ピンポンする。

「おお、どうした?」

「Yさん、すみません。キャノンのケーブル、今お持ちですか?」

キャノンとはマイク用端子の家にはあまりないケーブルだ。

「じつは今やっているライブで1本足りなくて......」

「ほーか。ちょっと待っちょってよ......今ここには短いの1本しかないのお。あとはみな倉庫じゃ」

「うわあこの短いので大丈夫です充分ですありがとうございます!」

とまくしたてるや否や会場に戻って、ライブ再開5分前。音響のMさんにさっそくケーブルをつないでもらい、立ち位置を確認し、後半スタート。僕のうっかりだったのに、皆さんの機転で助けてもらった。

キセルの2人の歌「庭の木」の第一声から、完ぺきだった。体をつんと何かが突き抜けていった。

***

僕はかつてのことと、今起こっていることを通して気づいた。森田さんのライブは、いったん始まったら、よっぽどのことがない限り途中で止まらない。こちらから止めることもない。キセルの曲が、Tim Kerrの曲が始まったら、それも同じで止まらない、止めることはない。

僕がバンドでライブが開演したときも同じで、止まらない。無音のときですら、止まっているわけではない。

18歳のときに一瞬加わらせてもらったSNAIL RAMPというバンドのことを思い出す。すでに一線で活躍していた、年上のメンバーである竹村さんと石丸さん。僕がそのあと別のバンドに入り、共演したときだか、ステージ袖でライブを観ていた。すごい人気で、曲もスピーディーでかつ演奏がうまい。曲が始まり、ステージの内側ならではの、けたたましい演奏が続くなか、ドラムの石丸さんが僕の方をみて何かを叫びはじめた。若造である僕は、石丸さんが何を伝えようとしているか全くわからず、ただただ、「早くこっちにきて対応しろ!」と怒っているように見えた。焦って聞き返そうとしても、曲が続いているので会話するわけにはいかない。石丸さんはさらにドラムを叩きながら僕に叫ぶ。僕はなぜか怒られている!

という気がしていた。そうこうするうちに、やっと理解できた。マイクスタンドか何かが緩んで倒れてきているから直してくれ、といっているのだと。

そこで勇気を出して、大盛り上がりで曲が進む中、ステージに入って元通りに直し、そそくさと袖に引っ込んだ。演奏はそのあとも何事もなく進んでいった。

このときの緊張感は忘れられない。結局、石丸さんは全く怒っておらず、ただ僕に必死に伝えようとしていただけだった。

この「ライブ」の感覚。これが演奏の感覚なのかと思い出した。これが僕は好きなんだ。そう思い出した。途中で、「ちょっとストーップ、お水でもどうぞ」みたいな感じではないのだった。

じつは毎月お手伝いに行っているお寺の法要も全く同じで、「ゴーン」といったら、もうそこは演奏の中。何があっても動揺せず、その場の動きに対応しながら続いていく。ああ、同じか、と思った。

もしかしたら、「生まれてから死ぬまで」も同じようなものなのかもしれない。いいすぎかな。僕はその緊張感と緩和のリズムに、ずっと魅せられている。

今度は、落語家の立川談笑師匠が来てくださる。じつに2019年以来。周防大島の断水が解消した、年明けの落語会だった。

翌年、予定していた島での落語会を延期して、今に至る。でもその間も2021年、2022年と渋谷で周防大島紹介イベントのトリを務めてくださったのだ。とてもありがたいご縁だ。

落語も始まったら最後、終わるまでがその世界。この世界に浸って、また出ていくのだ。それがうれしい。

この原稿をお店で書いていたら、周防大島に移住したマンガ家の福田博一さんにばったりお会いした。これら一連のライブを観に来てくださっている方だ。

「公民館のライブ、島であんな非日常が感じられてうれしいです」

2歳のお子さんがいて、これからのことを考えるとのこと。僕も同じくそれを考えていたのだった。こんな応答があるなんて。僕もうれしい。

子どもたちがこういう場にいるということが、未来につながっている気がする。内容はわからなくても、伝わっている。初めて出会ってよかった、という場に、していきたい。