第99回

父からの贈り物

(あるいは、「芸術と組織」考)

2024.06.25更新

思い返せば、人生の大きな局面で、僕は何度か前言撤回をしてきた。

いま、自分のなかで「当たり前」になっているいくつかのことも、もともとは否定したものだったりする。たとえば、ミシマ社の雑誌「ちゃぶ台」は今では自分たちの出版活動の規矩のような存在だ。けれど、創刊を決める一カ月前の時点では、雑誌創刊など思いもよらなかった。実際、その頃ある取材で、「ミシマ社では雑誌はつくりません」と公言していたくらいだ。そもそも学生のとき、周りが就活をしはじめたのを傍目に、自分は就職しない、と言って憚らなかった。

現在の自分の中心をなす仕事についても同じことが言える。

経営者だけにはなるまい。そう思って長年生きてきた。

父が自宅で自営業をしていた反動だろう。子どもながらに、商売のたいへんさを感じていた。なにより、家で資金繰りの話をするとき(とは、後年わかったことだが)、両親のギスギスした空気がたまらなく嫌だった。耐え難かった。「家で仕事の話しないで!」と何度思ったことか。だが、それはけっして叶わぬ希望であった。父にとっては自宅が職場であったのだから。もっとも、私が社会人一年目の冬、父が病気のため店を畳むというかたちで、その希望は叶うこととなる。

最近になってときおり思い出す。

子どものころの自分にとって父は仕事ばかりする人であった。たしかに、よく働いていた。心臓病を患い、大手術をおこない、退院したその日から仕事をした。小学1年生から2年生にかけてのころだ。大病なのに仕事をするひと。そうしたイメージが強烈に少年期に刻まれている。だが、近ごろ思い出すのは、そっちの父ではなく、同時期、寝てばかりいた父の姿のほうだ。

学校から家に戻ると、よく、父は自宅の2階の自室で寝ていた。自室といっても6畳一間のちいさな部屋である。その部屋を暗くして、布団に寝そべり、テレビを見ていることが多かった。その様子に、違和感をおぼえたこともない。父親とはそういうものだと思っていた。だから、父があるときふいに言った内容に衝撃を受けた。

「おとうさんがこうして仕事してない時間に体休められるのは、サラリーマンやないからや。サラリーマンしてたら、この時間も会社で働いてないといかん」

そうなのか!

と少年は思った。サラリーマンってなんてたいへんなんだ。そのとき感じた思いが、就職活動はしない、したくない、という潜在意識を涵養したにちがいない。

いずれにせよ、自分は前言撤回する人間だ。つまりは、ちょっと先の自分がどう判断するかなんて、自分でもわからない。ましては、他人がどう考えて、生きるか、なんてわかりようがない。どこかでそう思っている自分は、経営者にむいていないことは確かである。

前言撤回せず、他人も自分もわからないなどとは言わず、しっかり適正に管理できる。そういう人でありたい。

と、曇りなき心で言い切れる人こそ経営者に向いている。

*

ここまで考えて、けどこんなふうに考えるのはしんどいな、と思った。

就職はしたくない。経営者にだけはなるまい。けど、実際にはどちらもなってしまった。が、本来は合っていないと思っている。では、僕はいったい何を望んでいるのだろう?

働かないで、生きていく。

つまるところ、こういうことなのだろうか。たしかに、そうかもしれない。最初に就職した会社を辞めるとき、旅人と名乗ったのはその現れと言える気がする。

(・・・・・・)

つらつらと思いつくまま書き連ねたが、お前は何が言いたいのだ。

心中、自らにつっこむ声が聞こえた。しばし黙考したすえに、ひとつの結論を得る。

芸術と組織について。

この着想を得ると、たしかにこのことをずっと考えている気がしてくる。自分にとって、旅人であることと芸術の活動は地つづきにあるのだ。

芸術。

こう書くと、大仰に聞こえるかもしれないが、一冊入魂を掲げてきたのは、すべての自社刊行物は作品にほかならない、そういう思いがあってのこと。絶版をつくらない方針を創業以来、掲げてきたのも、そのひとつのかたちである。作品が命を保ちつづけるために版元ができること、そのひとつとして、いつでも読める状態を用意する。書店へ直取引をするのも、そのひとつの実践と言えるだろう。「ビジネス」の範疇であると思われがちな営業の仕事においても、作品づくりと切り離して考えるわけではないのだ。両輪が連動するには、「つくる」と「とどける」をつなぐ車軸が要る。一本の車軸は、どうしても非効率を抱え込む。夏目漱石は、「四角な世界から常識と名のつく、一角を摩滅して、三角のうちに住むのを芸術家」と呼んだ(『草枕』)。作品づくりと、その届け方は、自分にとってこれまでの常識にとらわれない取り組みにほかならない。

幸い、食うことはできるようになった。

実は、旅人となって数ヶ月後、お金が尽きたことがある。一家の収入は父の障害者年金と母のわずかなパート代のみ。働かないで、生きていく。これがいかに容易でないか、身をもって知った。それから3年後、会社をつくり、再び文無しになった。そこから、どうにかこうにか、食うことに困らないところまではこれた。

この「食える」段階までに沈むことがいかに多いか。いくつも事例を見てきて、自らの幸いに思いを馳せないわけにはいかない。これは才能や才覚が自分にあったわけではなく(むしろ、ない)、ただ幸運だった。才能あるひとたちこそ続けられなかったのを知っている。

ともあれ、正直にいえば、食うことができるようになり、ひといきつきたい思いが自分になかったとは言い難い。あった。あったというより、身体が求めていた。私のみならず、いっしょにがんばってくれた全員がそうであっただろう。すこし休ませてほしい、と。

しかし、組織は、なかなかそうはさせてくれない。組織というのは、そこにいる人たちそれぞれの意思の集合体である。けっして個人ではない(だから、異論が特定の個人に紐付くことがない)。ひとりひとりちがう思いを抱きながら、ときに矛盾する希望を抱いた個人たちの意思が、組織というひとつの人格をもつ。人格をもった生きものである。生きものである以上、留まりを嫌う。けっして簡単ではない「作品づくりをしながら、食っていく」ことを実現したとて、満足はしない。「次」を求める。

たとえば、もっと制度を充実させよう、もっと会社を安定させよう、というふうに。

こうした声が組織からあがることは、とても健全で、組織が生きている証拠と言えるだろう。もしかすると、経営者はこの声をちゃんと聞き逃さず、その声に応えるだけで十分なのかもしれない。そうであれば、管理が苦手なひとであっても、務まるはずだ(すこし自信が湧いてきた)。

いずれにせよ、問題は、組織という人格が次に向かったとき、どう対応するか? である。つまり、「次」がかたちとして実現したあとが肝要だ。というのも、組織は往々にして、制度や仕組みによって安定を得たとき、死に体になるからである。もちろん、会社が落ち着いたあと、ある程度組織が活動をゆるめ、自らあげる声を少なくするのは自然だろう。だが、制度が形骸化し、それを守ること自体が目的になるような事態に陥ったとき、組織自らがそれを打ち破る声を再びあげる必要がある。

そういう組織でありつづけられるかは、次に向かうこのタイミングで考えないといけない。

ビジネスのロジックだけでいけば、制度を整えるにしても、なんにしても、成果があがっていないことには始まらない。そのためには、いっそうの効率化が必須。たいてい、こうなる。そして、自ずと芸術を邪魔ものにしたてあげる。組織の維持、それ自体が目的化したような判断がくりかえされる。芸術に伴う一切の面倒、非効率は、お荷物でしかなくなる。

ああ、芸術を組織でやるとはかくもしんどいものか。

と、嘆いたことも一度や二度ではない。

けれど今は、なんだかすっきりしている。経営という視点を取らなくてもいいことに思い至ったからだ。発見!

組織とは先に触れたように、ひとつの人格をもった生きものである。とすれば、それは経営という視点から「管理」するものではなく、一緒に「生きていく」ものであろう。

暮らしと切り離した芸術が息の長いものにならないように、暮らしを取り込んだ芸術が組織という人格を切り離してしまってはつづかない。

先の述べたように漱石は、「四角な世界から常識と名のつく、一角を摩滅して、三角のうちに住む」のをよしとした。きっと、自分のばあい、こうなろう。

「四角な世界から経営と名のつく、一角を摩滅して、三角のうちに住み、動く」。それを、芸術家と呼ぶのかどうかはわからない。

暮らしと芸術と組織。この三角形で住まうことを、これから一年の目標にしよう。直感でしかないが、これは、いまの社会にとっても共通の課題である気がしないでもない。

49歳の誕生日を前にこんなことを考えた。

思えば、漱石の没年と同じ年齢になるわけだ。奇しくも、わが父が身体を徹底的に壊し、自営業を畳んだ年齢でもある。

ちいさな自宅が仕事場であったことで「嫌な」思いしかもったことがなかったが、だからこそ父が苦労する姿を直接見れた。今は、そのことが父から授かった最大の贈り物のように感じる。自宅が職場だったため隠しようもなく、さらけだすしかなかった、ボロボロの姿。大の大人がこんなふうになるなんて、と目を覆いたくなるほどかっこよくない姿。そのブザマさは、どんな技術や知恵より、自分がこれから歩む道において、自分の背骨となるだろう。

四十九を目前にした僕のもとに、四半世紀以上ものあいだ寝かしたプレゼントが父から届いた。

編集部からのお知らせ

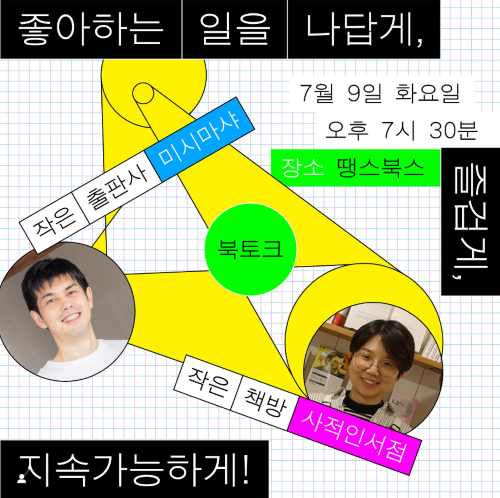

韓国で三島邦弘がイベント出演!

『ここだけのごあいさつ』韓国語版『面白いことをすると、どうにかこうにか回る』の刊行を記念して、7月8日(月)~9日(火)、韓国・ソウルにて、三島がイベントに登壇します!

韓国の出版界のみなさんは、『ここだけのごあいさつ』を、そしてミシマ社の活動を、どう受け止めてくださるのでしょうか・・・? 韓国と日本、それぞれの本の世界で実感している難しさや、これからの可能性を、じっくり語らう時間になりそうです。

キムボヒ(タートルネック出版社)×三島邦弘

「おもしろく働くと、どうにかこうにか回っていく 創業18年目になる小さな出版社の物語」

日時:7月8日(月)19時~20時半

場所:ソウル・マポ区 5kmbooks

参加費:15,000ウォン

定員:15人

<内容>(韓国語告知文より)

お金と人手が豊かにあるわけではないものの、本を市場と読者に届けようと頑張っている小さな会社が最優先にするべきことはなんでしょうか?

「面白くないとやらない!」「面白いことを面白く本気でやる!」と、楽しみを失わずに、会社の経営方式を絶えず工夫してきた小さな出版社、ミシマ社。

ミシマ社の三島邦弘と、「タートルネック」出版社のキムボヒさんが面白く本をつくり、自分なりに会社を回していくことについてのトークをします。

~こんな方にオススメです。~

*おもしろいことをやりながら、持続可能な会社を運営したいと思っている社長さん

*好きなことをやりながら、自分のキャリアパスを広げていき、顧客とコミュニケーションしたいと思っている人

*小さなブランドの物語に関心があり、自分のブランドをはじめたいと思っている人

チョン・ジヘ(書店主)×三島邦弘

「好きなことを自分らしく、楽しく、持続可能に! ミシマ社VS 私的な書店 ブックトーク」

日時:7月9日(火)19時半~20時

場所:ソウル・ホンデ Thanks Books

参加費:10,000ウォン

定員:20人

<内容>(韓国語告知文より)

まもなく創業20年となる、日本の小さな出版社のミシマ社は、どうやって面白く本をつくり、読者に届けることができるのか?

東京と京都の小さな出版社のミシマ社と、パジュの小さな本屋の私的な書店の出会い。

規模は小さいけど、それなりの個性を失わず、楽しく働いている日本の出版社と韓国の書店が好きな仕事を守るために一所懸命工夫し、達成してきたことについてのトークをします。