第38回

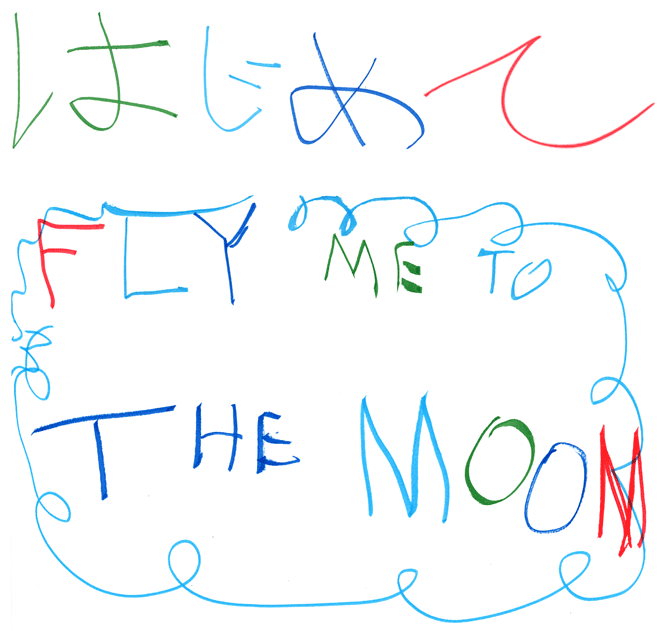

はじめて FLY ME TO THE MOON

2018.04.12更新

ハイハイするようになって、ひとひは、毎朝おきるとまっすぐ、僕の部屋を目指してくるようになった。シングルレコードを収めた長細い段ボール箱の前にすわり、手にしたレコードをなんでも、引き抜いては投げ、引き抜いては投げ、引き抜いては投げ。

好きな歌は、クレイジー・キャッツ「スーダラ節」、小林旭「自動車ショー歌」、スペンサー・デイヴィス・グループ、ザ・フー、ザ・ジャムなども。いちばんのフェイヴァリットは、1950年代ロンドンのアイドル、アルマ・コーガンのうたうスタンダード「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」。

あれは八月だったから生後十ヶ月。ある朝ひとひは、いつものようにハイハイでやってきて、なにげなく段ボール箱に手をかけ、すっ、と一枚引き抜いた。みると、アルマ・コーガンの「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」。

「おおっ、いっぱつか。やるなあ」

といって僕は盤をターンテーブルに載せ、ひとひを抱っこし、曲に乗せて躍る。ひとひはキャイキャイよろこんでいる。

段ボール箱には二百枚ほどの外国盤がランダムに突っこんである。そして五十年代六十年代のイギリス盤、アメリカ盤は、ジャケットなどなく、レーベルの英字で演奏者と曲を見分けるほかない。字など読めないひとひには爽快な一発だったろう。 次の朝、ひとひがハイハイではいずってきて、また段ボール箱に手を入れ、さっ、と一枚抜いた。取りだしたのは、やはり、アルマ・コーガンの「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」にほかならなかった。

「ふつかつづけてって、すごいなあ」

そして三日目、ひとひはまた、「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」を抜いた。キャイキャイ笑いながら。いっしょに歌をききながら、僕は少し考えた。スリーブや盤をほかと見比べ、どこにも特徴がないことをたしかめた。そして、園子さんと三人で朝ごはんを食べたあと、部屋に戻って、レコード箱のなかの並びを、いっそうごちゃごちゃにかき乱した。

四日目の朝、ひとひはまっしぐらに畳を横切り、レコード箱の前にやってきた。そしてクロールのように腕をまわし、左手を箱のなかにざぶんとつっこんだ。そして、レコードを一枚つかんで引きあげた。アルマ・コーガンの「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」。

僕は生後十ヶ月のひとひにむかって土下座し「すみませんでした。よけいなことをしました。もう、すきなだけ、すきなレコードをひいてください」と謝った。ひとひはおもしろそうにキャイキャイ笑っていた。

その夏、ひとひの「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」一発引きの朝は十日連続してつづいた。超能力、というわけでは、たぶんない。その十日間、ひとひの前の、あの段ボール箱のなかのレコードはきっと、すべて「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」になっていたのだ。だから、どれを抜いてもそれにしか引き当たらなかったのだ。

うまれてはじめて書いた漢字がこの連載の第11回のタイトル「茶」だった。

子どもは文字を、はじめてその前に立つ、ある種の「風景」として見る。じっくり、じっくりと見る。そしてうつす。大胆に。ていねいに。手や腕だけじゃない、全身を波打たせて。

模造紙に腹ばいになったり、壁に落書きしている小学生を、うしろから見てみる。「きょうりゅうが、なきました」「ドラえもん、ふんころがし」。肩が、背骨が、腰が動き、空間に透明な文字を描いていく。文字を書くとは、踊りのことなのだ。

絵や地図も同じこと。目と手先でやっていると思い込みがちだが、小さな子がなにか描くとき、彼ら彼女らのからだは、その絵のなかに完全に「はいっている」。ずぶずぶ頭まで「浸っている」。だから、楽しい。だから戻ってきたくない。この世のすべてが絵に、漢字に、音楽に、かんたんに変わる。全身で飛びこめばいい。クロールの要領で泳ぎだせば、どこかから、必ず「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」のメロディがあふれだし、体内を満たす。からだが、「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」そのものとなる。

大人になると忘れがちだ。誰にだって、はじめて書く文字があった。はじめて目の当たりにする漢字は、風景にしか見えなかった。絵を描き、うたをうたった。そのたび全身で浸りきった。

そんな記憶がない、というひとがいる。じゃあ、うたでなく、虫だったかも。土や壁の模様や雨だれ、星だったかも。ほんと、忘れがちだけど、「はじめて」をもたなかった人間など、この世にただのひとりさえいない。そして、無数に出会う「はじめて」のうち、なにかに全身を浸しきったことのない子どもも、ひとりだっていやしないのだ。

はじめての自転車。

はじめての持久走。

はじめての外国旅行。

はじめてのプレゼント。

大人になったら、じゃあ、はじめて、はなくなってしまうのか。すべて、慣れきったなにかの繰り返しにすぎなくなるのか?

そんなのは、ただの手抜きだ、と僕はおもう。

昨年の秋、僕は、はじめて、もともと自分のうちだったゲストハウスに、宿泊客として泊まった。神奈川県三浦市、三崎の家に、家族といっしょに。もうなくなるのが自然、と思いこんでいた大切な家に。

二階のベッドに寝転ぶと、天井板はすべて取りはらわれ、高々と、屋根裏までが見通せた。まるで船に乗っているようだった。腹ばいになり、ガラス窓をあけてみる。赤い城ヶ島大橋がまっすぐに伸びる、見慣れた、北条湾の風景が、まあたらしい漢字みたいにそこにあった。僕は「きんじよ」に帰っていた。園子さん、ひとひといっしょに。そこはなつかしく、あたらしい場所だった。

はじめての外国語。

はじめての、年下の恋人。

はじめての盆栽。

はじめての人間ドック。

こどもの頃を思いだすと、僕たちにもひとりひとり、距離も厚みもことなった、「きんじよ」があった。そこに入り込み、膝を丸めて座っているだけで、息が自然とととのう。無理にはしゃぎまわる必要はない。いい子ぶらなくたっていい。

だのに、ひとりじゃない。

そこには、見えなくても、誰か、ひとがいる。次の角を曲がったら、はじめてだけれどなつかしいステキなことが、まちがいなく待っている。だから、角を曲がる。また、次の角。さらに次。さあまた次の角。また次、とどんどん角を曲がって、そうして僕たちは、いま、ここにいるのだ。

生きているかぎり、字を書き、風景を見わたし、歌を口ずさんでいるかぎり、そこはいつだって、「きんじよ」にほかならない。

ミシマ社のこちら側に、ひとひいわく「レトリバーのおっちゃん」○○さんが住んでいる。むかし飼っていたラブラドール・レトリバーが大好き。毎朝、錦林小学校までの交通路の「みはり」をしてくれている。

「おはよう!」

「おはようございますー」

「きぃつけていっといで!」

その温厚さ、毅然な様は、失礼ながら、近所を守るレトリバー犬のようなのだ。

今朝ピンポーン、とドアベルが鳴って、ハーイ、と飛びだしていったひとひ、

「おお、おはよう」

と玄関に○○さんがいて、大いに喜ぶ。

「おはよー!」

「ああ、あのな。うちのメダカ、そこんとこの水槽に、十匹いれといたから」

と、○○さんは指さす。そう、うちの玄関先にもメダカの水槽があって、この寒い冬を四匹が乗りこえた、と思っていたら三匹に減ったばかり。そしてもう春だ。

「ありがとー、ありがとー!」

靴下のまま、外へ出るひとひ。水槽のなかをじっと食い入るように見つめる。その背中の上から、○○さんは覆いかぶさるようにして、

「あれ、ぜんぜん動きよらへんな。底にいてるやろ。なんか沈んどる・・・」

そういってひしゃくでトン、と水槽を打つや、十数匹のメダカが、ぱぱっ! と花火みたいに散らばった。その勢いに、うははは、と爆笑するひとひ。

○○さんは軽くうなずき、

「もう来週やな。二年生や」

「うん!」

古い水槽のなかで、あたらしいメダカたちが、ツイツイ泳ぎまわっている。桃色の星雲みたいな桜吹雪のなか、耳にはきこえない、ちょうどいい距離をおいて、誰かが「フライ・トゥ・ザ・ムーン」を口ずさんでいる。