第50回

TUVA トゥバ さいこう!

2019.12.02更新

障害物だらけ、草ぼうぼうの荒れ野。

ひたひたの水が張った湿原。

そして、一歩まちがえば崖から、シベリアの湖に落下という、岩がゴロゴロ積み上がった斜面。

時代がかったロシアのヴァンUAZの車内で、カクテルみたいに揺さぶられることおよそ五時間、針葉樹に縁取られた山道のむこうに、古びた白木の柵がみえてきた。そんなものでも、まちがいなくひとの手で作られた構造物を前に、日本人作家たちは歓声をあげた。

農場のような木の門をくぐると、すでに夕闇の迫る草原に、背の高い、三角屋根の木造家屋が四つ、五つと浮かびあがった。ロシア正教会、古儀式派のひとびとが営むバンガローだ。まわりは見あげるような緑の山に取りまかれている。世界の奥地トゥバの、そのさらにどんつきまで、意志もなにもないまま、気づけばたどりついていた、と、だいたいそんな感じ。

バンガローの一軒に、会長さんがいそいそと段ボール箱を運び入れる。箱のなかでカチャカチャ、ウォッカの瓶がぶつかり合う陽気な音がひびく。あの揺れのなかで、よく割れなかったものだ。きっと会長がその太い両腕で、必死に守りぬいたんだろう。

もうとうに陽は暮れはじめている。斜めにさす薄陽のもと、だだっ広い草原で、無数のミニバッタが跳びはねている。

滞在10分でUターンし、真夜中過ぎにクズルに着く、という旅程なら、たしかに「日帰り」は可能だ。けれども街灯どころか、道路さえないさっきまでの行程を、いまから再び繰り返そうという気は、談笑し合う運転手たちはもちろん、呆然と立ちつくす茅野さんの胸にも、さすがに起きそうにない。

バンガローをのぞくと、シングルサイズの木造ベッドがふたつ、壁の両側へ寄せて置かれてある。床に敷かれたマット、ベッドにかかったクロス、古儀式派のひとびとの手作りだろうか、いかにもロシア風の、かわいらしい幾何学模様が薄闇に浮かぶ。ここでも巻上さんと僕は相部屋だ。

茅野さん、石原さん、現地に住むマオさんとその利発なお嬢さんアーズィの女性チームも、大ぶりなバンガローに同宿。もうひとチームは、トゥバ文芸協会の会長さんとドライバーふたり、たったひとり韓国からやってきた文芸評論家の先生の四名のおっさん、さらに、ウォッカを詰めた段ボール箱ひとつで構成される。

陽が沈むと、巨大なバケツで黒い水をうったかのように、山に、草原に、一気に闇がひろがる。あいまいな薄闇じゃない。生命がうまれて以来何十億年と変わることのない真の暗闇。僕たちは草を踏み、闇をかきわけ、ささやかな灯火をこぼす一軒のバンガローまで歩いていく。

古儀式派の家族が出迎えてくれる。十七世紀の弾圧から逃れ、ロシア中央から、最小限の家財道具と儀式用の祭具をたずさえ、こんな辺境の地まで逃れてきた。というより、追跡者たちの手が届かないためには、これだけの距離を踏破しなければならなかった。そうして三百年のあいだ、家畜を飼い、種を撒き、祈りを捧げながら、ほぼなにも変わらない暮らしを営んできた。

食卓につく。魚のスープが運ばれてくる。バンガローの並ぶすぐ裏を流れる小川で、今朝釣ってきたものらしい。澄んだスープをひと口すすった瞬間、その絶妙なあたたかみ、うまみに、UAZに揺さぶられた脳が、やんわりほぐされ、ふわっと息をつく。

古い民芸調の大皿に、茶色いクリームに包まれた、なにか小さな突起物が、ぽってりと盛られている。木の匙ですくいとり、自分の皿にうつすと、なんだかもにゃもにゃ動き、いきているようだ。口に入れる。と、僕は人間の輪郭をほどき、森の薄日を受けてうずくまる、小さな生きものに転生している。

ロシアのひとびとにとってきのこは、ただの食材でも、写真にとって愛でるものでもない。おおげさにきこえるかもしれないが、きのことは「生きる目的」と言い切ってよい。野山で、平原の村で暮らす老夫婦、猟師、若者は、その季節になるとみな、ニヤニヤ、ニヤニヤ、顔に笑みを貼りつかせている。そうして山へはいってゆく。それぞれのきのこたちに会いにいくのだ。

京都北白川の名店「おおきに屋」で、ある夜、店主の望月さんが、

「いしいくん、ほんもののなめたけってはじめてだよねえ。今朝、猟師さんがもってきてくれたんだけど、ちょっと食べてみぃ」

そういって、さっと茹でただけの、はじめてみる色かたちのきのこを小皿でだしてくれた。カウンターには僕と、いっしょにイベントを終えたばかりの、音楽評論家・湯浅学さんがすわっていた。箸でつまみ、舌の上にのせる。僕、そして湯浅さんはその瞬間、なめたけになっていた。

全身の細胞に胞子が飛び、肌が波打ち、森の音楽が耳の奥で波打つ。ほんもののきのこって、こんなヤバイ、いや、スゴイのか。

松本に住んでいたとき、里山辺の村のひとたちも、きのこシーズンになると正気をなくした。みなニヤニヤしながら森へはいっていく。そうして四時間後、かごをきのこで満載にして、こっそり村へ帰ってくる。山でみつけた、自分だけのきのこ採取場を、信州のひとは「城」と呼ぶ。どれだけやさしいおじいちゃんでも、最愛の孫にさえ、城の場所を教えないまま死んでゆく。

小説、詩、演劇と、ロシア文化のいたるところにきのこは堂々とはえている。文学や音楽は、きのこの偉大さをたたえるため、人間の発明した祈りの装置だとさえ、受けとめられている節がある。

そんな文化圏のひとが遠来の客につくるきのこ料理。とりどりのきのこを取り混ぜたシンプルなクリーム煮。僕はこの森に包まれながらその森を食べていた。と同時に、まわりの森から食べられていた。一度食べ尽くされ再びその森の底から生え育った。

気がつけば大皿は空になり、巻上さんも茅野さんも石原さんも僕も、人間の姿にもどっていた。けれども皮膚いちまい剥がせば、いつきのこに戻るかわからない。一度ほんもののきのこを食べてしまった人間の内奥には、いつまでも、いつまでも、森を食べ、森に食われた、エロティックな快感が残る。

自家製、ということばが笑える。買いにいこうが、五時間UAZで走破しないと一軒のパン屋もない。種から菌からすべてこの家屋内で調達したこのパンは、たぶん、三百年前と同じ味、同じ口ざわりだ。遠く逃げてきたひとたちはこんなすばらしいものを食べていたのか。中央正教会の弾圧から逃れ、守りつづけようとした古儀式とは、じつのところ、パンやスープ、煮込みの料理法だったんじゃないか、とそんな気さえしてくる。

よかったあ、ここまでドライブで、連れてきてもらって!

同じテーブルの向こうでは、トゥバ人のおやじたちがごっつ楽しげにウォッカの杯を傾けている。おやじたちも首都クズルの日常から、たまにはこうして逃げてきたいのかもしれない。守りたいものが、たとえ酒瓶を満載した箱だけだったとしても。

安ワインを酌み交わす石原さん、茅野さんと僕に、会長はガラガラ声で、

「そんなのはやめて、トゥバの酒をのみなさい」

そういってボトルを手渡しで送ってきた。僕たちがつぎつぎとウォッカのグラスを干すと、トゥバの国土が褒め讃えられたのと同じくらい、嬉しそうに笑った。その隣にすわらされた韓国人の文芸評論家は、際限のないウォッカ責めにより、夕食の終わるころには、呂律がまわらないくらいへべれけになっていた。

「さーて、もう寝るしかないか」

外に出て、草をふんで歩きながら誰かがいう。まだ午後の八時。バンガローのまわりは森と小川。ジージーと夏の虫が鳴いている。このあたりでは、冬になれば小川も山も、虫の声さえ、マイナス三十度の冷気と氷の下に鎖される。短い夏を、いまを盛りとばかり、あらゆる生命が燃えあがり、舞い踊っているのだ。

「あれ、あの灯り、なんですか」

巻上さんにきいてみる。敷地のちょうど反対側、一軒のバンガローの窓が、ほのかなオレンジ色にかがやいている。

「あ、サウナじゃないかな。入る?」

「入っていいんですか」

「うん、たぶん、泊まってるひとは、誰でも好きにはいっていいはず」

この村へは、お風呂セットはもちろん、着替えもなにも持ってきてはいない。着の身着のまま、巻上さんと僕はバッタを蹴散らし、大ぶりなそのバンガローへむかった。

木戸を引きあけるや、ハーブの香りの生あたたかな霧が、室内からゆらりと噴き上がった。透明なおんなのように、僕たちの全身を包みこみ、小屋のうちへと誘う。

なかはすべて木製。天井は見あげるほど高い。だだっぴろい室内に、シーツの敷かれたベッド、梁から吊り下げられたさまざまな香草の束。部屋の半分が木のひな壇になっていて、そのてっぺんに大ぶりな樽がでんと置いてある。

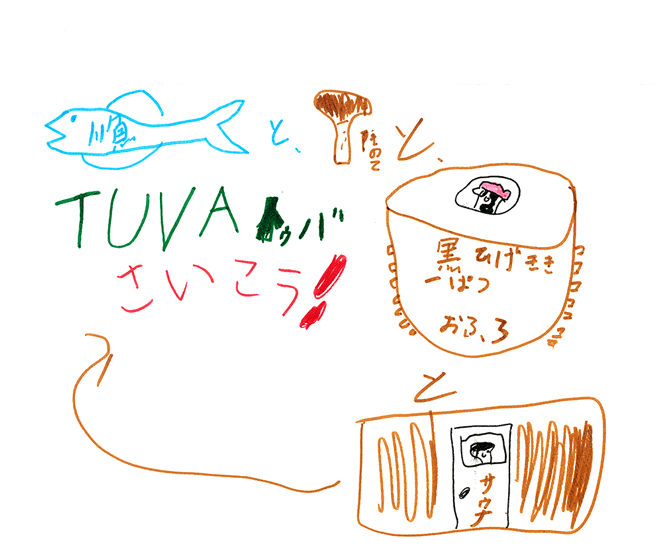

「あれがトゥバのサウナ」

と巻上さんが指さす。つまり、樽の中に、ちょうど「黒ひげ危機一髪」みたいな体勢で身をおさめる。ひな壇の下では、ゆるやかにお湯が炊かれ、舞いあがる湯気が、からだを芯から暖める、とそういった仕組み。

と、後ろから、

「サウナとマッサージ、どっちが先。はやく決めて」

と声がした。いや、たぶんロシア語だったので、僕には聞き取れないはずなのに、その声はたしかに、僕の脳の帯状皮質にじかに突きささった。

振りかえると、色白のロシア系女性が、Tシャツとジーンズ姿で腰に手を当て立っている。まるで森のなかから裏口を抜けてここへ出てきたみたいに。透きとおった肌、薄いブロンド、年の頃は二十代半ばの、ほんもののトゥバ美人。トゥバはこれが二十数回目、という巻上さんも、呆然と立ちつくしている。

「なんていうたはるんですか」

巻上さんにきく。

「あのね、どっちが先にサウナにはいるか、って。残ったほうは、そこのベッドでマッサージうけるみたい」

「じゃあ、僕、サウナのことよくわからないから、巻上さん、お先に入ってください」

「あ、いいよ」

巻上さんは女性にぺらぺらと伝え、女性がまた、ぺらぺらと返す。ひな壇に足をかけながら、巻上さんがなにか訊ねた。女性は怒ったように声をあげ、すぐに苦笑を浮かべた。

「怒られちったよ」

と巻上さん。

「パンツ脱ぐの、ってきいたら、わたし、女の子よ! って」

中華街のシュウマイのように、巻上さんの首から下が樽のなかに収まる。シュウシュウ音をたて、森の朝霧みたいな湯気があがる。

僕は長袖Tシャツを脱ぎ、上半身裸でベッドにうつ伏せた。と、冷たくもなく暑くもない指が、僕の背筋を歩きはじめた。強くもなく弱くもない。皮膚の外を触るようで、内側からも撫でている。シベリアの奥のこんなバンガローで、たったいま僕は、人間の女性のかたちをした、別のなにかの手指で、からだをばらばらに解かれていく。

時計盤の文字が、頭から消えた。うつ伏せの僕の下で、いま、ちょっとずつ地球がまわっている。

日本、ロシア、シベリア、トゥバ。

僕はこの星の上に腹ばいになって、太古の森の吐息を、全身に吹きかけられている。

「終わったわ」

帯状皮質がまたふるえた。

「さ、サウナのひとと交代して」

今度は巻上さんがベッド、僕が樽のなか。ひな壇の上から見おろす風景は、緑の靄にかすんでいた。上半身裸の巻上さんの背に、森の動物がのしかかり、かぎ爪を、牙を突きたてている。女性はときどき、靄のなかにかき消えたかとおもうと、輪郭をかがやかせながらまた現れた。夢を外から覗いているみたいだった。噴き上がってくる湯気のなかのまぼろしを見たのかもしれない。

森の美女に見送られながら、バンガローの戸口を出た。死すべき肉体をもって生きている実感がまだ湧かない。皮膚という一枚の袋に包まれた光の淡い球になった気分。

「すごかったね」

隣で巻上さんが息を漏らす。

「こんなこと、日本で話しても、ぜったい誰も信じないよ」

草地を歩きながら、空を見あげる。シベリアの森で見る星空はこんなだったと、それを話してもきっと、日本では誰も信じない。天体と僕たちのあいだには、時空を隔てる、一切なにものもなかった。僕と巻上さんはつま先立って手を伸ばし、それぞれ好きな星をつまみとると、自分の揺れる胸にかざった。

巻上さんは北極星。僕ははくちょう座のくちばし、二重星のアルビレオ。