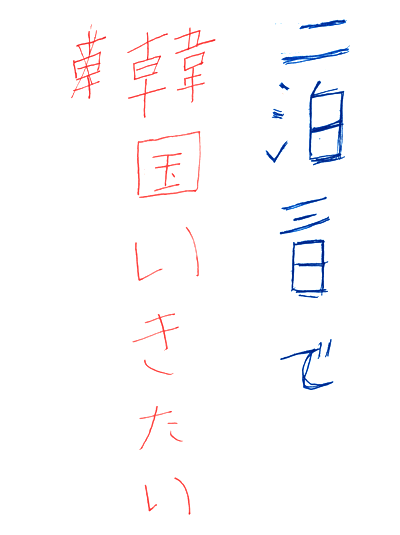

第51回

二泊三日で韓国いきたい

2020.01.22更新

2019年秋、韓国にいってきた。前回は日韓ワールドカップのときだったから、十七年ぶり、ということになる。観光でなく、仕事、さらにいえば「公務」。ソウル国際作家フェスティバル、なる催しに招かれた。日本からは僕ひとり、いわば「日本代表」だ。

仁川空港からタクシーに乗り、ソウル市街へ。

「いま日本は、ラグビーワールドカップの話題ばかりですが」と僕。「韓国で、いまいちばん盛りあがってるテーマってなんですか」

「プロテスト、抵抗だよ」と、運転手さんは笑いながらさらっという。「大統領と、その側近に対しての。そういや今夜、漢江で、わりとおっきなデモがあるぜ。韓国じゅうから集まってくる。だいたい二百万人」

「二百万」心底たまげつつ僕は「僕みたいな外国人が覗いたら、危ないかな」

「ぜーんぜん平気」と運転手さん。「すっげえ平和な、安全な集会。おばあさんや、ベビーカーの赤ちゃんまで参加してるし」 残念ながら、その夜、デモを覗くことはできなかった。夕方から日没をはさんで、国際作家フェスティバルの開会セレモニーが開かれた。会場はザハ・ハディド設計、東大門デザインプラザの、芝生の張られた中庭。数百人のお客さんが思い思いの姿勢でくつろぎステージを注視する。

世界じゅうから招待された、三十人近い作家たち。小説家、詩人、劇作家。みな、その著作が韓国語に翻訳されている。風船みたいに明るい男声の司会者が、ひとりびとり、短い質問を投げかけていく。

「つぎは、日本からきてくれた小説家、いしいしんじさん」

瞬間、芝生の上を茫洋とさまよっていた何百の視線が、僕の顔面に集結する。

「いしいさんは、作家の役割とは、いったいなんだと思いますか」

僕はマイクを渡された。

「えーと、作家全員の役割はよくわかりませんが」と前置きし、「いま、日本と韓国は、なんでも分かち合える親友、て感じではないと、そういわれていますね。でもそれは、ほんとうでしょうか。政治家の談話や、新聞やネットに書き殴られる記事でない、ほんとうの声はどうなのか。僕は、ここにいるみなさんの声、ソウルの、韓国の声を拾い、大切に持ち帰り、それを日本語で書き、日本にいるひとたちに聞かせようと思います。だからみなさん、ほんとうの声を、いっぱいきかせてください。日本からこの催しにただひとりやってきた作家である僕の役割は、それしかないように思います」

一瞬おいて、ばちばち、ばちばち、爆竹がはじけた。風が強く吹いた。それは何百人の拍手の音だった。ばちばち、ばちばち。僕は降りそそぐ「声」を拾い集め、大切に、手持ちのノートに鈴なりに貼りつけた。

それから毎日、朗読の集い。討論会。たてつづけのインタビュー。僕にむかって、日本への反感を表明する声はいっさいきこえなかった。日本の総理大臣、韓国の大統領への反感は、誰もがみな口にしていた。

「いったいなんで、あんなのが大統領になっただろう、わたしたちはそう感じているのですが」と、とある編集者はいった。「あなたたちもきっと、なんであの人物が総理大臣になったのか、長いあいだわからないでいるのでしょう。それが問題だ。そのことが、じつは、いちばん危険なのです」

滞在予定は十日間。その半ば、ソウルにおける僕の本の翻訳者、ソ・ヘヨンさんから電話があった。しんじさんにどうしても見てほしいものがある。半日でもいいから時間をとれないか。

ホテルのロビーで待ち合わせた。十七年ぶりに会うヘヨンさんは、以前よりあきらかに美しくなっていた。前は、息子がまだ小学生で、子育ての真っ最中だったから、と微笑みをむける。小三のソンウックくんとクッションを投げあったのを昨日のことのようにおぼえている。その彼が大学を卒業し、いまはソフトウェアの開発会社に勤めている。

ソウル中心部から電車で二時間。そのあいだずっと、隣あったふたりで話しつづけた。家族のこと、政治のこと、国のしくみや外交のこと。 「そろそろ着きます」とヘヨンさん。窓外は青空。箱形のアパートが林立する、郊外の住宅地。駅の表示板にはアンサン、とある。漢字で書くと「安山」。

タクシーで五分ほど走り、安山の市民公園へ。点在する常緑樹のあいだに、リズミカルに遊歩道がのびている。陽の当たるその道をヘヨンさんは先へ先へ歩く。僕はまぶしさに目をこすりながらその後ろを弟みたいについていく。

芝生が小高く盛りあがったあたり、ふしぎな光景がみえた。そこは松林だった。ちょうどよく間隔をとってならんだ松の木々が、色とりどりに輝いている。一瞬僕は、光線のいたずらかとおもった。松は枝をさしあげ、踊りながら立っている。ヘヨンさんは躊躇せず近づく。僕も近づいていくにつれ、カラフルな松の秘密が、目にしみこむようにはっきりとわかった。

赤。黄色。オレンジにピンク。青に紫。

松はその幹に、毛糸の編み物をまとっていた。一本ずつちがう幹の曲がり、枝ぶりに合わせて、立体的に編まれ、冬に向かって張りつめた木肌を、やわらかにくるんでいる。僕は松林に踏みこみ、周囲を見まわす。松たちのセーターに、十字や菱形、さらに、ハングル文字の模様も編みこまれている。高々とあがったほうぼうの枝から、毛糸のボールが吊り下がり、いま降りそそぎつつある光のかたまりのように、緑の宙に浮かんでいる。

「しんじさん、セウォル号の事故っておぼえていますか」と、どこか別の場所を見通す視線で、ヘヨンさんは訊ねた。

「はい、もちろん」と僕はこたえた。

「この松をくるんでいるニッティングは、すべて、セウォル号で子どもをなくしたお母さんたちが編みました」と、ヘヨンさんはいった。僕は息をのんだ。あの船に乗り合わせた修学旅行の生徒たちはたしか、アンサンの高校に通っていたのではなかったか。

「そうです。学校は、この公園のすぐ近くです」ヘヨンさんがうなずく。「おかあさんたちは、あの事故を、こどもたちを、忘れてほしくありません。だから、集まって、一枚ずつセーターを編みました。その松に巻かれた編み物のハングルは、『祈り』と書いてあります」

2014年4月16日、大型客船セウォル号が転覆し、数百人の乗客が船体にとじこめられた。テレビでは毎日、朝な夕な、海上でひっくり返った船腹が映しだされた。韓国のひとびとは、否応なしにその映像を見せつけられ、事件の事情が明かされるにつれ、こころに深い、癒やしようのない傷を負った。

「東北の震災の前とあとで、日本の社会は変わった、ときいています」と、ヘヨンさんはいった。「韓国という国は、セウォル号の前とあとで、別の国になりました。韓国の作家たちも、『セウォル号以降の文学』を手探りで書いているのです」

僕は「祈り」と記された編み物にてのひらを当ててみた。陽に照らされた以上にその毛糸はおだやかな熱をふくんでみえた。僕は手ざわりの向こうにこのセーターを編んだおかあさんのてのひらを感じ、さらに、おさない日、おかあさんの手にしがみつく、光かがやく小さな指を感じた。僕は、母子の手の上から、てのひらを重ねている、とおもった。

松林の丘をおりていくと、池沿いに、桜並木が立っている。その桜たちも編み物を着ていた。こちらは、松の木のプロジェクトを知った、韓国じゅうの家族から寄せられたものだ。サイズを間違えてぶかぶかのもの、枝に引っかかっているもの、穴が余計にあいているもの。つい、笑みがこぼれる。いま、ここにいないひとのことを深く思うとき、哀しみと笑いは、僕たちの底で隣りあい、手を強く握りあっている。

ヘヨンさんの携帯電話が鳴る。早口のハングルでまくしたて、速攻で切る。

「はやく、しんじさんを連れてきなさい、って」

「え、どこへ」

「いまから、お昼ごはんを食べにいきましょう」

またタクシーに乗る。アンサンの市街地を縦横に走った末、なんの変哲もない、マンション風の建物の前でとまる。ヘヨンさんが足早に階段をあがっていき、白いドアを手前に引き開ける。玄関に、とりどりの履き物が二十足以上ならんでいる。

フローリングの広々とした室内に、小さなちゃぶ台のような卓が点在し、それを差し挟んで、女性がふたりずつ、顔をつきあわせて座り、めいめい話しこんでいる。手前側に座る女性は比較的わかく、向こうに座ったほうは、みな相手より年上っぽい。

ヘヨンさんが僕に近づき、

「話をきいているのは、みな、セウォル号のおかあさんたちです」

とささやいた。

「事故のあと、みな集まり、互いに話を重ねました。こんな悲しみを経験したわたしたちにできることが、なにかないだろうか。そうして、セウォル号のおかあさんたちは、若い女性たちの話に、耳をかたむけることにしたのです。家族のこと、子どものころ、恋人や仕事のこと、この世にはいろんな悩み、悲しみがあふれています。そのひとつひとつに、こたえは見つからなくても、とにかく話をきくこと。うけとめること。ここには毎日、聞き手を求めて、女性たちが集まってきます。セウォル号のおかあさんたちは、手料理で歓迎し、食事のあとこうして、ひとりひとりの声に耳をかたむけるのです」

いらっしゃい、の声とともに、僕の前に卓が運ばれてくる。上のお盆には、ごはん、キムチ、スープと焼き魚の定食。僕とヘヨンさんはフロアの隅で差し向かいになり、カタカタと箸の音を鳴らして、セウォル号のおかあさんたちが作ってくれた手料理を食べた。ごちそうさま、と手を合わせると、みかんとコーヒーが出された。おかあさんたちはめいめいの表情で笑っていた。

「日本人がここを訪れたことは?」

「ありませんよ」と、おかあさんのひとりが微笑む。「遠くから、ほんとうによくきてくれました」

光の珠をおなかに入れた気持ちで、僕はソウルに戻った。

その夜、京都にもありそうなしゃれたミニ書店「サンクスブックス」でトークイベントがあった。最後の質問コーナーで、今回のソウル来訪で、どこかいきたいところはありますか、ときかれ、僕は、アンサンの松と織物の話をした。参加者たちはしずまり、最前列の女性は大粒の涙をこぼし、泣きはじめた。ひとりが手をあげ、目にハンカチを押しあてながら、「いしいさん、日本人なのに、セウォル号のことをおぼえていてくれてありがとう」といった。