第13回

絵本編集者、担当作品本気レビュー⑥「みなはむ×季節の絵本シリーズのはじまり 『はるってなんか』の作り方」

2025.04.13更新

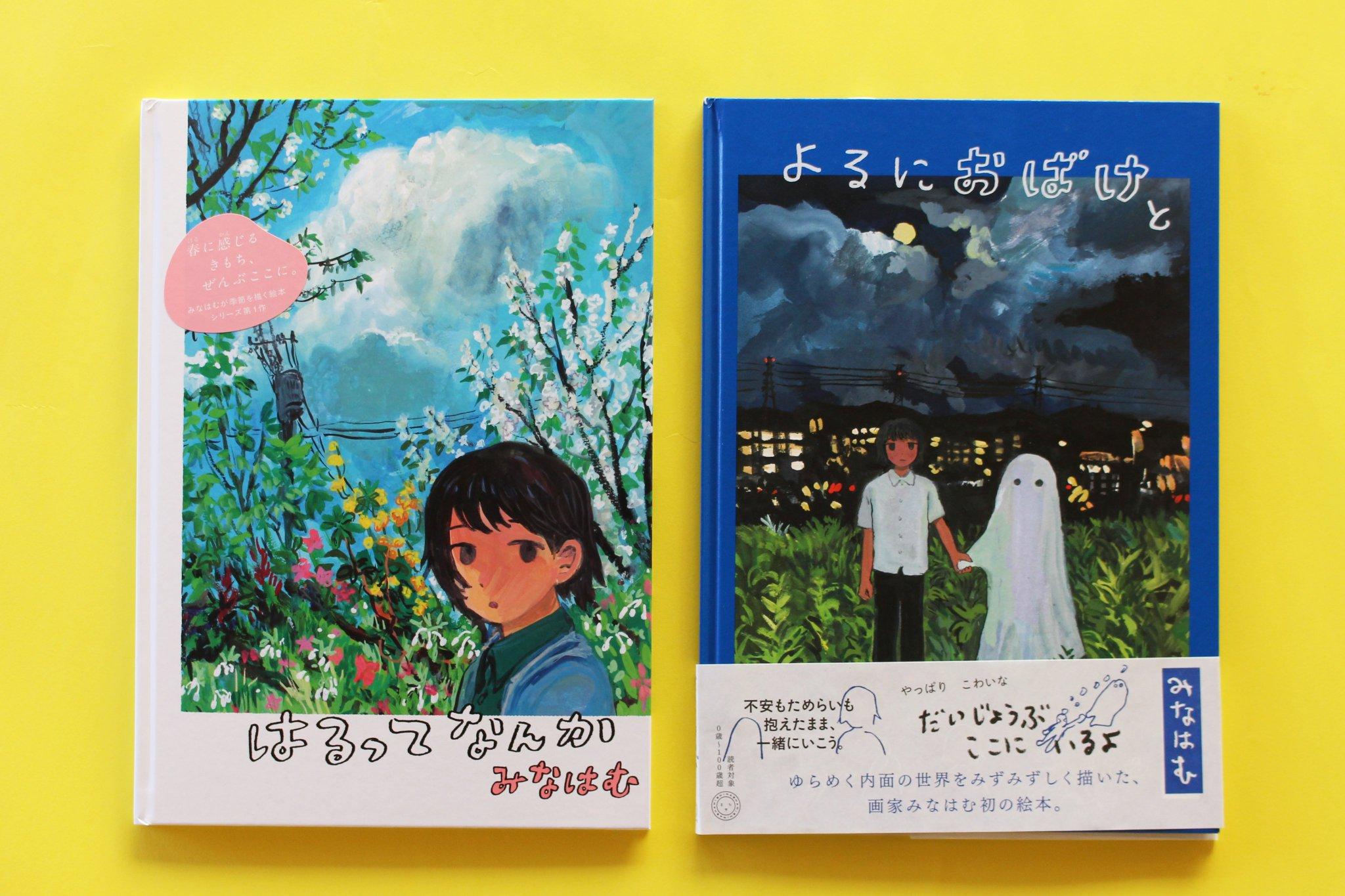

こんにちは、ミシマガ編集部です。今年2月に刊行した、画家・イラストレーターのみなはむさんによる2作目の絵本『はるってなんか』は、春に感じる変化や気持ちがつぎつぎと繰り出される、季節をテーマにした一冊です。編集は、絵本編集者の筒井大介さん、デザインは、tentoの漆原悠一さんに手がけていただきました。そしてこの、筒井大介さんによる「本気レビュー」のコーナーは、今回で6回目を迎えました!! 『はるってなんか』をもっと楽しみたい人、絵本づくりに興味がある人、絵本の読み方をもっと深めたい人・・・ぜひ作品と合わせてお読みいただけたらうれしいです。

「そうか、こうしたら出来るかも」

みなはむさんとは初の絵本『よるにおばけと』でご一緒したのですが、初めからおばけの絵本を作ろうとしたわけではありません。当初は「春の絵本を作りましょう」ということで、絵本制作がスタートしたのでした。みなはむさんから、近所で撮ったという春の風景の写真も沢山見せていただき、構想を練り始めたのですが、なかなか上手くいかず、おばけに方向転換をしたのです。結果完成した『よるにおばけと』は素晴らしい絵本になりましたが、春の絵本にも心残りがあり、改めて考えていたところ「そうか、こうしたら出来るかも」という方法が浮かんだのでした。それは「絵本を作る」ということへの最もシンプルで且つ効果的なアプローチでもあり、絵本ワークショップなどでも散々言っていることなので「なんで最初に気づかなかったんだ」と、自分の未熟さに歯がゆい思いをしたものです。まあ、そのおかげで『よるにおばけと』を作ることが出来たので結果オーライでもありますが。

みなはむさんと春の絵本を作るための手がかり、「こうしたら出来るかも」の「こうしたら」、それは清少納言の「枕草子」なんです。「春はあけぼの」。皆さんも一度は聞いたことがあるであろう、日本文学史上、最も有名なフレーズの一つですね。「春の絵本、どうしようかな......」とぼんやり考えていたときにこれがふわっと頭に浮かび、その瞬間に「これだ!」と思い至ったのでした。「枕草子」の中で、清少納言は春夏秋冬のそれぞれの好きなポイントを挙げていきます。「春はあけぼの」つまり、「春は夜明けが良い」というわけです。続けて、日が昇るにつれて山際がだんだんと白んでいく、空が明るくなって、紫がかった雲が細くたなびいているのが良いんだと述べます。つまりこれは、清少納言が思う春の推しポイントを述べているわけです。それ以降、夏秋冬についても同様で、「この季節のこんなところが好きなんだよ」という話をしているのですが、何が良いって、それが非常に個人的な感覚である、ということなんです。清少納言という、類まれな鋭く細やかな感性を持つ人が述べる、その季節の個人的な推しポイント。それを読むと、自分のそれぞれの季節への解像度も上がるような気がして、今回の絵本を作るにあたり数十年ぶりに「春はあけぼの」を読み直したのですが、改めて「清少納言ってやべえ」という、学生時代にもっと勉強したらよかったのにね、という感想を持ったのでした。

つまり僕は「その季節の好きなところを、ごく個人的な感覚をもってえがく」ということが、みなはむさんと春の絵本を作るときの手がかりになると考えたのです。では、そこからどのように作っていくのか。ここに「絵本を作る」ということについてのとても大切なヒントがあるので、絵本を作りたい人、特に「絵は描けるんだけど、お話が思いつかない」という人はぜひ読んで下さい。そもそも、「絵本を作る」という時に、まず何を考えたら良いでしょうか? 「そりゃ、まずはお話だろう」と思うかも知れません。しかし、いきなりお話から入ろうとすると、往々にして行き詰まってしまいます。絵本を作る時に大切なこと、それは「いきなりお話を作ろうとしない」ことです。確かにお話は大切です。でも、まずお話を作る、という方法は絵本を作る時においてはあまり得策ではありません。

絵本をつくるときにまず考えること

僕は編集者をしつつ、プロの作家を目指す人のためのワークショップもやっているのですが、絵本を作りたい人からよく聞く言葉があります。それは「絵は描けるんですけど、お話が......」というものです。もう何度聞いたかわかりません。「お話を作る」、いきなりそれをしようとしても、上手くいかなくて当然です。例えば、お話を作ろうとする時にいきなり「筋」を考えようとしていないでしょうか。また、「起承転結がないとお話にならない」と考える人も多いでしょう。でも、「起承転結」という考え方は「絵本」という形式にあまり合わないと思うのです。

絵本は決して「短いお話に絵をつけたもの」ではありません。結果的にそのように見えるかもしれませんが、そう考えてしまうと、絵本という表現形態の特長を活かしたものを作ることは難しいです。で、そもそも「絵本」って一体なんでしょうか。手元に絵本がある方は触ってみて、パラパラめくりながら考えてみて下さい。ここでいう「絵本とはなにか」というのは決して抽象的な問いではなく、「絵本」というものを極めて具体的に考えるとっかかりとなるものです。いま、僕は「めくりながら」、と言いました。そうなんです、これがまず大切なことです。絵本という表現と「めくる」という行為は密接に、分かちがたく関係しています。絵本がこの形である限り、「めくる」ということから僕らは逃れることが出来ません。「絵本はめくるもの」。では絵本を読む時、僕達は何をめくっているのでしょうか。絵本を開いた時に目に飛び込んでくるもの、それは「絵」ですよね。そして、多くの場合、そこにはテキストが書かれています。つまり、「絵とテキストが一体となった場面」を「めくる」、これが絵本を読む時に僕たちがしていることなんです。そうやって、めくることで絵本を読み進めていきます。めくるたびに、場所や、ある物の形状、主人公の気持ちなど、様々な状況が変化し、展開が生まれるのです。そこが、絵本の最も大きな特長です。(例外もありますが)他の本は、そのページの最後の行が来たからページをめくるんです。それに対して、絵本は「めくる」という行為自体が内容、展開と密接に関わっているのです。

もうひとつは、「短い」ということです。絵本は印刷効率が理由で、多くの場合32ページで出来ています。とても短いですね。そのうえで、絵本を作る時に「32ページだ」と考えずに、こう考えたいです。「15見開き」。さっき、「絵とテキストが一体となった場面」を「めくる」と書きました。その場面は、本を開いた左右両面で構成されています。左右両面、その2ページがセットで一つの場面(そのセットを「見開き」と呼びます)となり、それをめくることで展開するということです。つまり、32ページの場合は見開きが15個あることになります。そして、最初のページと最終ページの1ページずつ。32ページでも他の小説などと比べてかなり短いですが、さらに15見開き(+前後1ページずつ)と考えると、絵の枚数でいうと17枚ですね。相当短いです。この短さで「起承転結」のある物語を作ろうとすると、何が起きるか。前置きがあり、きっかけがあり、本題にはいり、展開がうまれ、結末に向かう。複雑な、凝った展開は望むべくもなく、始まったらあっという間に終わってしまう。なにかの話をかいつまんで聞いたような、あるいはダイジェスト版を観たような、そんな印象のものが出来上がってしまうおそれがあります。例えば200ページの小説、2時間の映画、30巻の漫画であれば出来ることが絵本では同じようには出来ません。「絵本」という形式の持つ可能性をきちんと活かすには、全く違うアプローチが必要になります。なので、僕は絵本を作りたい人たちに「お話を作ろうとしない」ということを繰り返しお伝えしています。

「アイディア」とは、作家の世界の感じ方そのもの

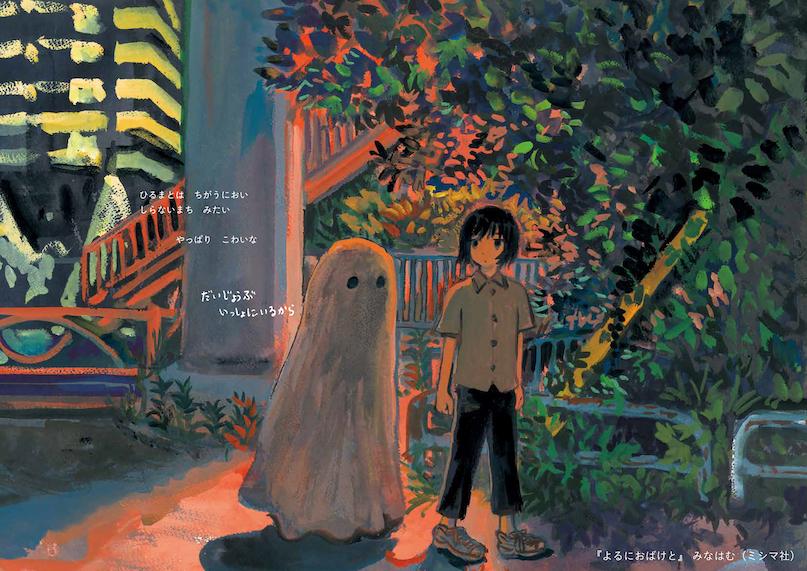

絵本を作る時に大切なもの、それは「アイディア」です。その絵本を貫き通す、たった一つのアイディア。まずはこれを見出す必要があります。全てはここから始まります。では、絵本における「アイディア」とは一体何でしょうか。例えば、僕の担当本を例に取ると、昨年ミシマ社から刊行した『ゆめがきました』、あの絵本はなにをやっているかというと、様々な人のおうちに夜な夜な「ゆめ」がやってきて「ゆめ」を見せる、ということで、それしかしていません。ただひたすらその様子を見せていきます。もう一作、みなはむさんの『よるにおばけと』は、孤独を抱える主人公におばけがひたすら「大丈夫だよ」と語りかけながら寄り添い、そばにいてくれる、その様子を描いています。こちらもそれしかしていません。『ゆめがきました』はある状況を並列的に提示していくタイプの絵本で、それに比べると『よるにおばけと』は行って帰るタイプの、あるひと続きの物語になっているともいえますが、実は2作とも「ひとつのことしかしていない」、という点では共通しています。その「ひとつのこと」、それがその絵本における「アイディア」なんです。『ゆめがきました』では著者の三好愛さんが「ゆめがやってきて、ゆめをみせてくれる」という案を出してくださったところから「これでいける」と急激に制作が進みました。あとは「どんな夢をどんな風に見せるのか」というバリエーションを様々に出していき、取捨選択し、並びを検討し、構成と展開を考えるという過程を経て完成しました。一方『よるにおばけと』は、みなはむさんが描かれてきたおばけと人の連作について「どんな思いがそこに込められているか」を聞くことで、おばけの絵本を作るための「アイディア」を見出していきました。

下記、『よるにおばけと』刊行時のillustration誌によるみなはむさんへのインタビューからの引用です。

「おばけ」は、辛い時に寄り添ってくれる他者のイメージです。私自身が苦境にあった時に描くことを思い付きました。1人で不安や孤独を感じる時に誰かにいて欲しいけど、その相手の属性があると表現に余計な情報が加わるので明らかにしたくない、そういう絵を描く時に用いるようになりました。ほかに女の子と男の子、男の子2人の絵をよく描きますが、それらの組み合わせでは表せない関係性がおばけと少女にはあります。

私の絵に「おばけ」が出てくる時は、どこかに連れてかれてしまうというネガティブなイメージではなく、むしろ何も言わずにそこにいてくれて、進む決心をした時に本当に行きたい場所へ導いてくれるような存在として描いています。

このことを打ち合わせ時に聞いたことで「では絵本でもそれをしましょう」と内容が決まったのです。あとは、導いてくれる場所にたどり着く過程の場面をどのようなものにするか考えればどんな絵本になるかが見えてきますね。みなはむさんの他の作品で「このシチュエーションは使えるかも」というものを色々と出しつつリストアップしてから、取捨選択し、構成を検討しました。つまり『ゆめがきました』と『よるにおばけと』は、発想やそこで表現されていることこそ違いますが、ひとつのアイディアを見いだして作っていったという点では同じなのです。そのうえで、その「アイディア」が反映された場面(ぼくはそれをバリエーションと呼んでいます)をいくつも出していき、それらを強弱だったり、他との重複だったりという観点で取捨選択し、絞り込んだうえで並べていくわけです。とにかく「アイディア」が見いだせないと、絵本を作ることは出来ません。逆にいうと、「アイディア」さえ見いだせたら、お話を作ることが不得意でも、絵本を作ることが出来るということなんです。「絵は描けないけど、絵本のお話を書きたい」という場合も考え方は同じです。「ひとつのアイディアとそのバリエーション」というアプローチをすることで、単なる短いお話ではない、絵本のためのお話を作ることが出来ます。

絵本を読んでいると「反復」が多いことに気づく人もいるかもしれません。何らかの体験や、出会いを何度も繰り返しながらエンディングに向かう。それは何をしているのかというと、アイディアのバリエーションを連ねている、ということなのです。「起承転結」は絵本に向かないと書きましたが、あえてその言葉を使うなら絵本は「転」の連続だといえるかもしれません。そして、その「転」が同じアイディアの仕組みで出来ている、ということです。

そうして、アイディアのバリエーションを連ねることで、絵本は、絵本ならではの体験を読者に提供します。先に、絵本は短いので映画や小説と同じ様なことは出来ないと書きました。では、どうすれば絵本はそれらに対抗しうるのか。その鍵が「反復」なんです。「アイディア」とは、作家の世界の見方、感じ方そのものです。その作家の「これって面白いよね?」だったり「なんか不思議だな」がそこには込められています。それを一冊の絵本の中で、形を変えて何度も繰り返す。そこで何が起こるか。色んな言い方が出来ますが、僕は「体験の積み重ね」と呼んでいます。絵本を読む時、僕らはその絵本の主人公が、ある「アイディア」の仕組みで表現される様々な種類の体験をする様子を、自分を重ねつつ読むことで、それを追体験します。つまり、主人公がある体験を積み重ねる、ということは、読者が同じ体験を積み重ねる、ということになるのです。そうすることで、作家が提示するある世界の見方、感じ方を、形を変えて何度も体験するわけです。32ページ(15見開き)という短い中で「これって面白いよね?」だったり「なんか不思議だな」という体験を形を変えて何度も繰り返すことで、絵本を読み終わった時に、新たな世界の見方、感じ方が自分の中に生まれている。それが絵本を読む時に起こっていることなんだと考えています。つまり、巧みなストーリー展開、伏線回収、大どんでん返しなどではなく、「体験の深さ」でこそ、絵本は小説や映画と対抗しうるのです。だからこその、「ひとつのアイディアとそのバリエーション」なんです。短いからこそ出来ることだ、と言えるかもしれませんね。

好きだけではない「変化」を

というわけで、ものすごく回り道をしてしまいましたが、このあたりでようやっと『はるってなんか』の話に戻ります。みなはむさんと春の絵本を作るにあたっても、「アイディア」を見出す必要があり、その手がかりが「春はあけぼの」方式、つまり「その季節の好きなところを、ごく個人的な感覚をもって描く」、ということだったのです。そのうえで、さっき書いた「バリエーション」も検討していきたいわけですね。なので、初期の打ち合わせでは、みなはむさんが思う、春の好きなポイントを色々と挙げていただきました。その打ち合わせがとても良かったんです。僕は表情の変化に乏しいのでみなはむさんは気づかなかったと思いますが、実は「これはいける」とニンマリしましたね。というのも、みなはむさんが挙げてくださった春のポイントが、そのまま普段描かれている絵、そしてそこから感じるものと通底していて、「ああ、こういう感覚を持って絵を描かれているんだな」ということが伝わるものだったのです。その打ち合わせの会話自体が、みなはむさんにとっての「春はあけぼの」であり、きっとこのプランは上手くいくだろう、と確信したのでした。

とはいえ、まだこれは絵本作りの序盤です。まずは好きなところを挙げていきましょうということで、色々とリストアップしていきましたが、その過程で変わったことがあります。それは「好きなところだけに絞らない」ということです。好きなところを挙げていき「春ってこんな感じですよね」「春のこういう時、こんな気持になりますよね」という話をする中で浮き彫りになったこと、それは「春というのは、変化の季節でもある」ということだったのです。これが重要でした。

最初は好きなところを挙げて作っていこうとしていました。絵本で描こうとしていたのは、2月下旬~4月半ばころ、梅が咲く頃から桜が散るくらいまでの間です。主人公は小学校中学年くらいの子と仮定し、その時期にそれくらいの子どもがどんな経験をしうるのか。絵本に登場するシチュエーションを割り出すためにみなはむさんと色々と考える中で、どうしても「変化」というのは避けられないキーワードでした。進級、それに伴うクラス替え、進学、家庭の事情によっては転校などもあり得る季節です。春の日々の中での様々な営み。それを描こうとすると、どうしても「変化」を描かざるをえません。実際、自分の子どもの頃を思い返しても、春って暖かくなって桜が咲いて、なんとなく心浮き立つような印象がありつつ、変わってしまうこともある、落ち着かない季節でもあるな、と思います。なんだか心がざわつく。そして不安定な気候がそのざわつきを助長します。激しい気温差、暖かくなってきたと思ったところでの突然の雪、そして春の嵐。芽吹きの時期でもあり、一年の中で最も生命のエネルギーを感じる季節でもありますが、急激な変化に気持ちがついていかず、特になにかある訳でもないのに落ち込んでしまうことも多いです。満開の桜を見ても、自分だけが取り残されてしまっているような気がする、そんな風に感じたことがある人もいらっしゃるかもしれません。絵本を作るにあたり、改めて「春」という季節について考える中で、その感覚をきちんと絵本の中に反映させたいと考えるようになりました。この時点で「好きなところを描く」から「春の中で感じる様々な気持ちを描く」という方向性が見えたのでした。

「春」の絵本の常道をはずす

これまで数え切れないほどの「春」の絵本が作られてきました。その多くは春の中で起きる変化を祝福するように描いています。草花の芽吹きと「うれしい」だったり「おめでとう」という気持ちをリンクさせて描く。それは、入園や入学、進級など、新しい環境への旅立ちを迎える、つまり変化の時期を迎える子どもたちに向けた、「きっと大丈夫だよ」という励ましであり、変化の先にある未来を祝福するもの、といえると思います。未来は不確定だけど、きっとうまくいくと、春の絵本は語りかけるのです。ある環境の変化を直接的に描かなくとも「春はうれしい季節である」と描く事それ自体が、未来を祝福することにつながるのだと思います。不確定な未来が良いものであってほしいという、ある種の祈りのようなものである、といえるかも知れません。だからこそ、絵本の中に描かれる桜は、主人公が、そして主人公に気持ちを乗せて読んでいる読者が「うれしい」と思うタイミングで満開になるのです。あるいは、満開になることが「うれしい」と感じられるように、展開が目論まれています。自然の変化のピークと、読んでいる人の気持ちのピークがリンクするように描く。そうすることで変化はきっとこわいものではないと感じられるようになるのです。それが季節の絵本、特に「春」の絵本の常道だと思います。

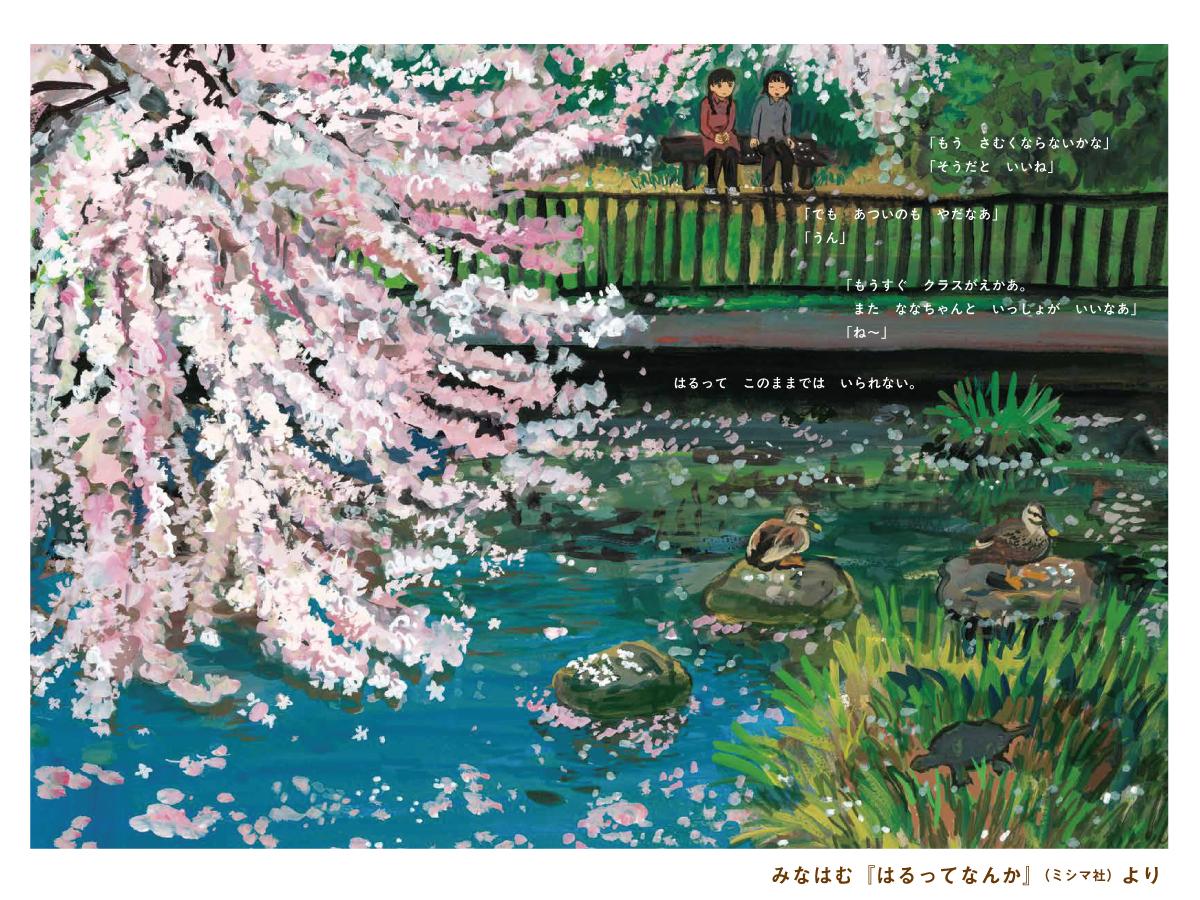

そういう目で『はるってなんか』を読んでみましょう。梅の花がさいたり、菜の花のまぶしさにウキウキしたり、と思ったら急な雪に戸惑ったりしながら季節は進んでいきます。そして中盤、絵本のちょうど真ん中で、「さいたね」という言葉とともに満開の桜が描かれます。そしてその次の場面、普通はここで「うれしい」のピークが描かれるはずです。めくった次の場面。目に飛び込んでくるのは、これでもかと咲き誇る満開の桜。圧巻ですね。でも、その下で語られるのは、クラス替えで友達と離れ離れになってしまうかも、という不安です。季節はどんどん過ぎていき、花は芽吹き、桜は咲き誇るけれど、その急激な変化に気持ちがついていかない。満開の桜を見て、うれしくなると同時に、なぜか焦りを覚えるような、そんな気持ち。ぐんぐん変わっていく季節の中で、自分だけが取り残されてしまっているような、寄る辺ない気持ち。飛び交う「うれしい」「おめでとう」の中で、どこか身の置きどころがないような、そんな気持ちを感じたことのある人も多いのではないでしょうか。僕もその1人です。でも、そういう気持ちが絵本で描かれることは殆どありません。絵本にとって、春はうれしくて、待ち遠しいものなんです。それは、前述のような、励ましと願いが込められるから。それはとても尊いことで、大切なことだと充分わかったうえで、しかしそれだけでは、不安や寄る辺ない気持ちに届かないこともある、とも思うのです。不安な時に「きっといいことあるよ」って言われて励まされる時もあれば、「こっちの気持ちも知らないでそんなこと言われても」と思う時もありますよね。何も言わずに、ただ不安な、寄る辺ない気持ちのそばにいる。そんな絵本と、僕は子どもの頃に出会いたかった。だから、自分が担当する絵本でこの場面を登場させることが出来たことが本当にうれしいんです。満開の桜の下で話す二人の姿を、遠目から小さくポツンとした印象で描くこの場面の構図も、その気持ちをとてもよく表現していると思います。

そしてこの場面こそが、『はるってなんか』を、みなはむさんならではの春の絵本たらしめている最も大きなポイントなんです。毎月発表されるカレンダーの絵を見ても、みなはむさんはある季節の象徴的なモチーフを描かずに、その季節らしさを表現することが多いです。また、象徴的なモチーフを描いたとしても、それらを一般的な、最大公約数的なイメージでは扱いません。いわゆる「絵になる」風景を、みはなむさんはあまり描きません。一般的なその季節らしさから少し外れたところにある日々の暮らし、その中で感じる気持ち、もしかしたら多くの人が着目せずに通り過ぎてしまうような、日常の1ページ、そういうものにみなはむさんは着目し、描きます。『よるにおばけと』の本気レビューでも書きましたが、みなはむさんはハレとケでいうなら、ケを描く作家です。特別な日の、うれしい出来事、印象に残る瞬間を切り取って描くのではなく、本当になんでもない日の、過ぎ去った瞬間にもう忘れてしまうような、なんでもない時間。みなはむさんは一貫してそれを描き続けます。そうして、その絵を見ることで、僕らは、自分の日々にもそんな時間があることを思い出すのです。みなはむさんの絵を見て「懐かしい」という感想を覚える人が多いのは、きっとそういうことなのかもしれません。春の絵本を作るにあたり、「満開の桜」という象徴的な風景は避けてとおれません。でも、そこに気持ちのピークを合わせず、変化への不安を描く今回の絵本は、やはりみなはむさんという作家が作るからこその春の絵本なんだと思います。「満開の桜」という、風景としてはハレ中のハレを提示しながら、そこで描かれるのは「ケ」、特別ではない日常なんです。こういう春の絵本は他にあまりないのではないでしょうか。

満開の桜と気持ちのピークを合わせない、それはつまり絵本のクライマックスと満開の桜をリンクさせない、ということです。クライマックス、つまりその絵本におけるアイディアがもたらす快感と、その中での主人公の気持ちのピークが表現される、終盤の盛り上がりどころです。絵本を作る時に「アイディアが大切だ」と、そしてそのアイディアの仕組みが反映されたバリエーションを並べて構成していのが有効だと言いました。そのうえで、そのアイディアの仕組みを反映しつつ、終盤では大きな展開を作りたいんです。そのアイディアがもたらす快感が最も大きくなる、ピークを迎える状況を描き、すっと終わる。そうすることで、その絵本のアイディアがもたらし得る最大限の快感を読者が体感して「ああ面白かった」と読みおわることが出来るのです。なので、クライマックスをどのように考えるかはとても大切です。そういう目でこの『はるってなんか』におけるクライマックスを見てみましょう。

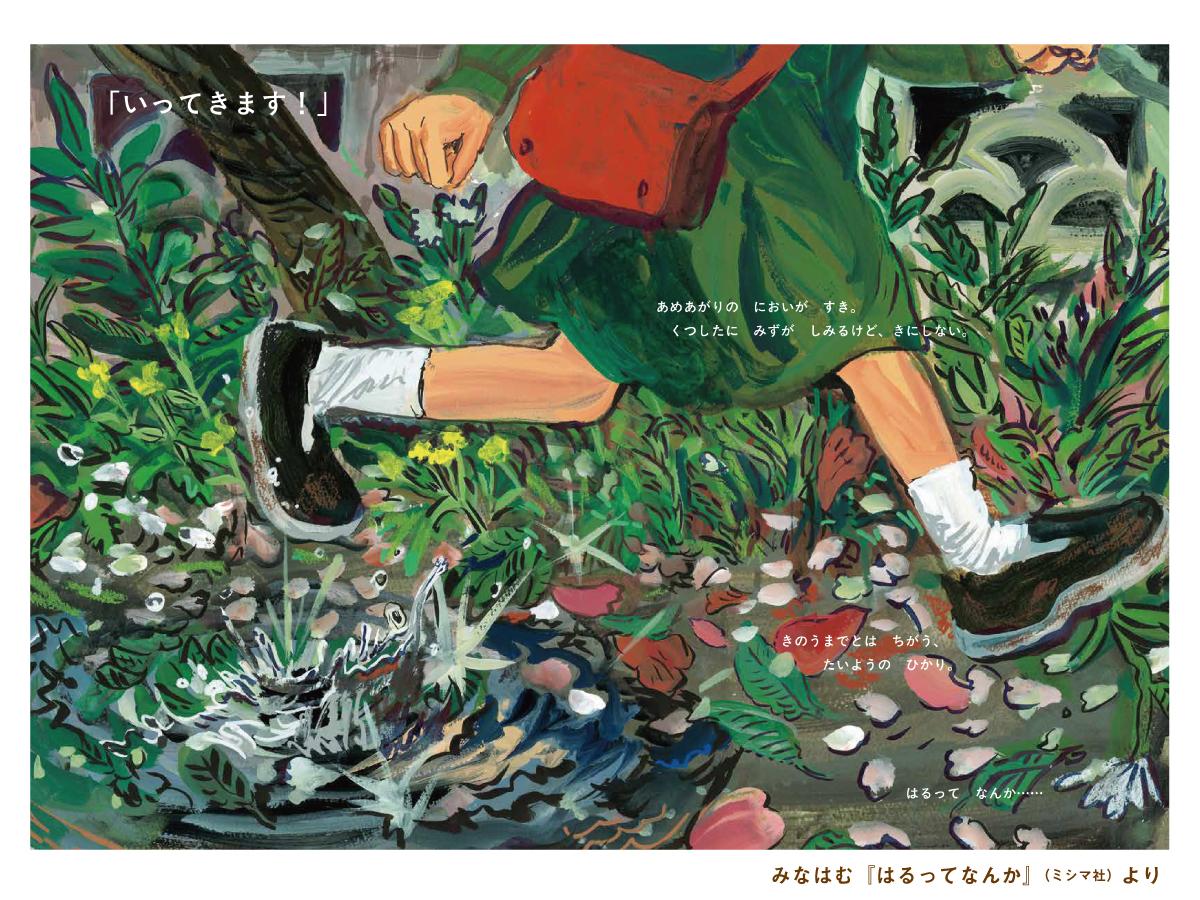

花が散ったあとを「終わり」と捉えずに

夕食後、自室に戻った主人公。そこで描かれるのは突然の嵐です。春って気候が不安定で、それがまた心をざわつかせるんですよね。そしてめくると翌日、雨は上がっています。うれしくなった主人公は外に飛び出して、友達の元へと向かうのです。水たまりをものともせずに駆け出す、足元のアップ。この場面もとても印象的ですね。そこからめくると、カメラがぐっと引いて描かれるのは、雨上がりの空、濡れて輝く若葉、そして、脇目もふらずに駆けてゆく主人公。「はるって あたらしい!」ここがピークです。春のサインを見つけてうきうきしたり、満開の桜の中で取り残されたような気持ちになったり、春の味覚を楽しんだり、様々な「はるってなんか」を、この主人公は感じてきました。春の中で感じる様々な気持ち。そこには当然、浮き沈みがあります。この絵本では春の楽しい、うれしいだけでなく、不安やざわざわする気持ちを丁寧に描いてきました。読者も主人公と一緒にそれらの気持ちを感じてきたと思います。だからこそ、この「あたらしい!」は僕らの心に届くのです。

ピークが花散らしの嵐の後に設定されているというところにも、みなはむさんの作家性を色濃く感じて、個人的にはぐっときます。「あたらしい!」の直前、駆け出す足元がアップになる場面。地面には、昨夜の嵐で散ったしまったのでしょう、桜の花びらが沢山落ちています。うれしい気持ちがピークに向かってどんどん高まっていく様子と、風雨で散ってしまった桜の花びら。そして、次の場面でやってくる「はるってあたらしい!」というピーク。ここにはもう桜は描かれていません。満開の桜が登場する春の絵本で、花が散ったあと、桜がない状態がピークとして提示されるものはかなり珍しいのではないでしょうか。桜の満開の時期はとても短いですよね。数日で散ってしまう。雨なんか降ったら一瞬です。そこにピークを持ってきて、祝福を表現することも大切ですが、一方で、生活は桜が散ったあとも続きます。満開の時期よりも圧倒的に長い、桜の咲かない日々を、僕らは生きていきます。散ったあと。そこに絵本における最も強い喜びが描かれるということは、なんでもない日々をこそ祝福している、ということではないでしょうか。

散ってしまったら「花」という目に見える事象は終わりかも知れませんが、自然は常にめぐっています。散ることは終わりでもあり、始まりでもあるのです。目には見えないかもしれないけれど、営みは続き、変化しつづけます。いつだって最新だし、みずみずしいんです。花散らしの嵐のあとに描かれる「あたらしい!」。絵本の最終場面であり、ピークを迎える瞬間。完成してからも、何度も『はるってなんか』を読んでいますが、主人公の様々な「はるってなんか」を追体験しながらここに到達する度に、その絵のみずみずしさ、「あたらしい!」という言葉にはっとします。つい満開の桜に目をうばわれてしまうけれど、そうでないどの瞬間も実は最新でみずみずしいんだと感じてうれしくなり、少し背中を押されるような気持ちになるのです。それは、みなはむさんが、花が散ったあとを「終わり」と捉えずに「変化の途中」と捉えて表現しているからではないでしょうか。変化の途中を、その完璧でなさを、こんなにもみずみずしく描いてくれる。みなはむさんが描いてくれることで、なんでもない日常が、時に思いどおりにいかない日々が、ほんの少し輝く気がする。だからこそ、多くの人が惹かれるのだと思います。

これを書いているのは4月3日。京都は桜がぼちぼち見頃で、街には華やいだ雰囲気が広がっていますが、環境が変わって落ち着かなかったり、不安を感じている人も多いと思います。よかったら『はるってなんか』を手にとって、開いてみてください。皆さんが感じる「はるってなんか」が、春に感じる様々な気持ちが、そこにはあります。そこにあるというだけで、だからといって別に何か問題が解決したりはしないけれど、「まあなんとかなるか」という気持ちにはなるかもしれません。絵本の中でクラス替えの不安を語っていた二人は、同じクラスになれたでしょうか。それは明かされません。もしかしたら別々になってしまったかもしれませんね。でも、まあなんとかなるんです。きっと大丈夫。最終ページ、待ち合わせ場所にいる友達に向けて大きく振る手。それを見ていると、そんな気になって、出不精の自分も街に出てみようかなんて気持ちになります。と思ってたら、急に雨が降ってきました。さっきまで晴れてたのに、春ってなんか......

絵本の詳細は、下記ページよりご覧ください。

プロフィール

筒井大介(つつい・だいすけ)

1978年大阪府生まれ。絵本編集者。教育画劇、イースト・プレスを経てフリー。野分編集室主宰。担当した絵本に『ドクルジン』(ミロコマチコ)、『ぼくはいしころ』(坂本千明)、『ネコヅメのよる 』(町田尚子)、『てがみがきたな きしししし』(網代幸介)、『ぼく』(谷川俊太郎/作 合田里美/絵)、『ねこまがたけ』(加門七海/作 五十嵐大介/絵)、『100ねんごもまたあした』(瀬尾まいこ/作 くりはらたかし/絵)、『よるにおばけと』(みなはむ)、『みんなたいぽ』(マヒトゥ・ザ・ピーポー/文 荒井良二/絵)、『ゆきのゆきちゃん』(きくちちき)など多数。『ブラッキンダー』(スズキコージ)、『オオカミがとぶひ』(ミロコマチコ)がそれぞれ第14回、第18回日本絵本賞大賞を、『こどもたちは まっている』(荒井良二)が第26回日本絵本賞を受賞。『オレときいろ』(ミロコマチコ)が2015年度のブラティスラヴァ世界絵本原画展において第2位にあたる「金のりんご賞」を受賞した。編著に『あの日からの或る日の絵とことば 3.11と子どもの本の作家たち』がある。水曜えほん塾、nowaki絵本ワークショップを主宰し、作家の発掘、育成にも力を注いでいる。2023年10月~2024年1月にかけて、京都dddギャラリーにて展覧会「はみだす。とびこえる。絵本編集者 筒井大介の仕事」が開催された。京都精華大学デザイン学部特任准教授。

編集部からのお知らせ

『はるってなんか』刊行記念・初の原画展開催!

国内のみならず、海外でも大人気の画家・イラストレーターのみなはむさん。

『よるにおばけと』につづく2作目の絵本は、春がテーマ。「はるって なんか ウキウキする」「はるって なんか ふわふわする」・・・冬から春に向かっていくときの自然の変化と、

数量限定でみなはむさん直筆のサインカードつき絵本やグッズもご

会場の子どもの本屋ぽてとさん近くの川沿いの桜も美しいです。この機会をお見逃しなく!

●開催概要

みなはむ『はるってなんか』原画展

会期:2025年4月5日(土)〜4月20日(日)

場所:子どもの本屋ぽてと

住所:大阪市中央区淡路町1-1-8 1階101号室

営業時間:

火-金 13:00~19:00

土日 13:00~18:00

月曜定休

-thumb-800xauto-15055.png)