第14回

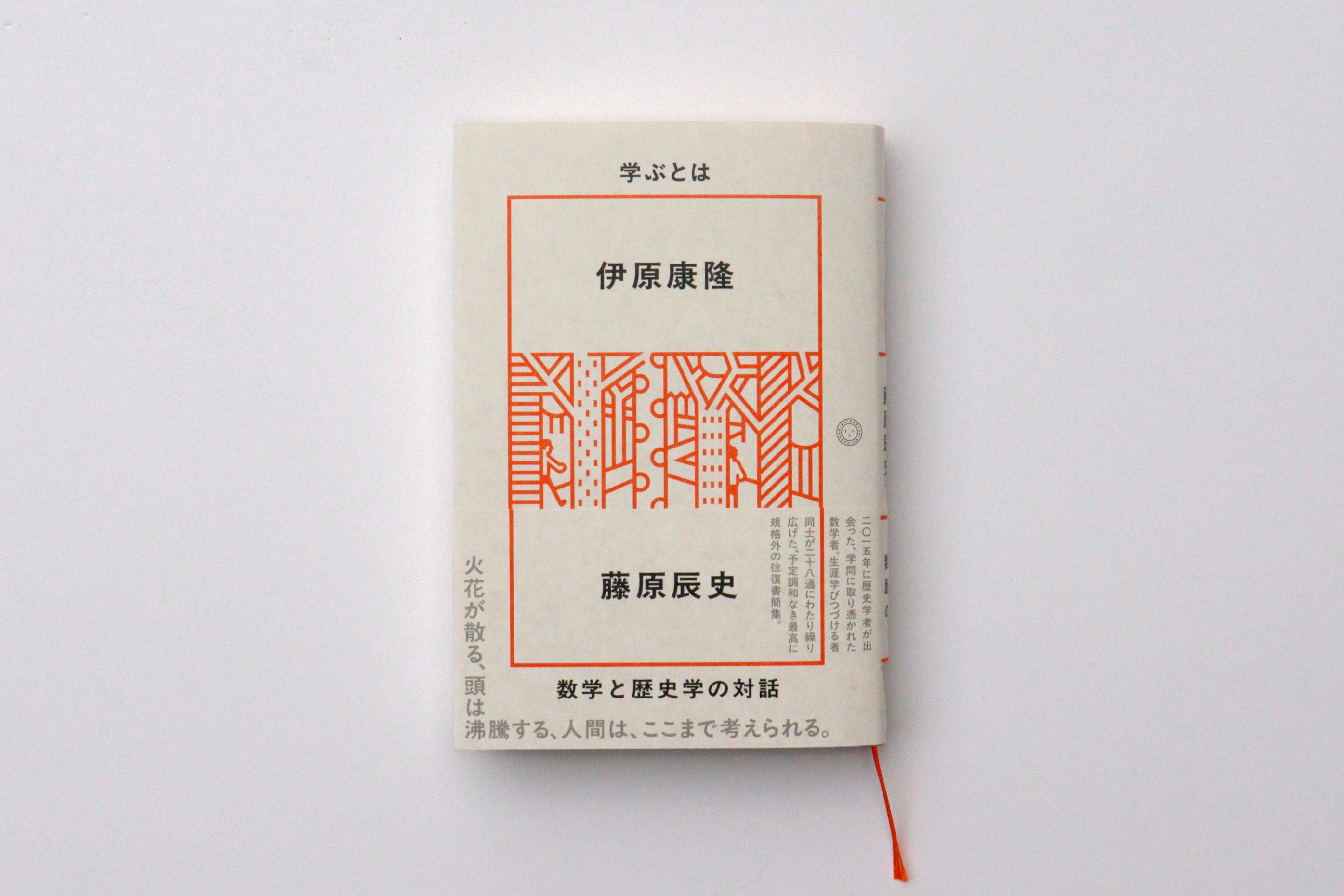

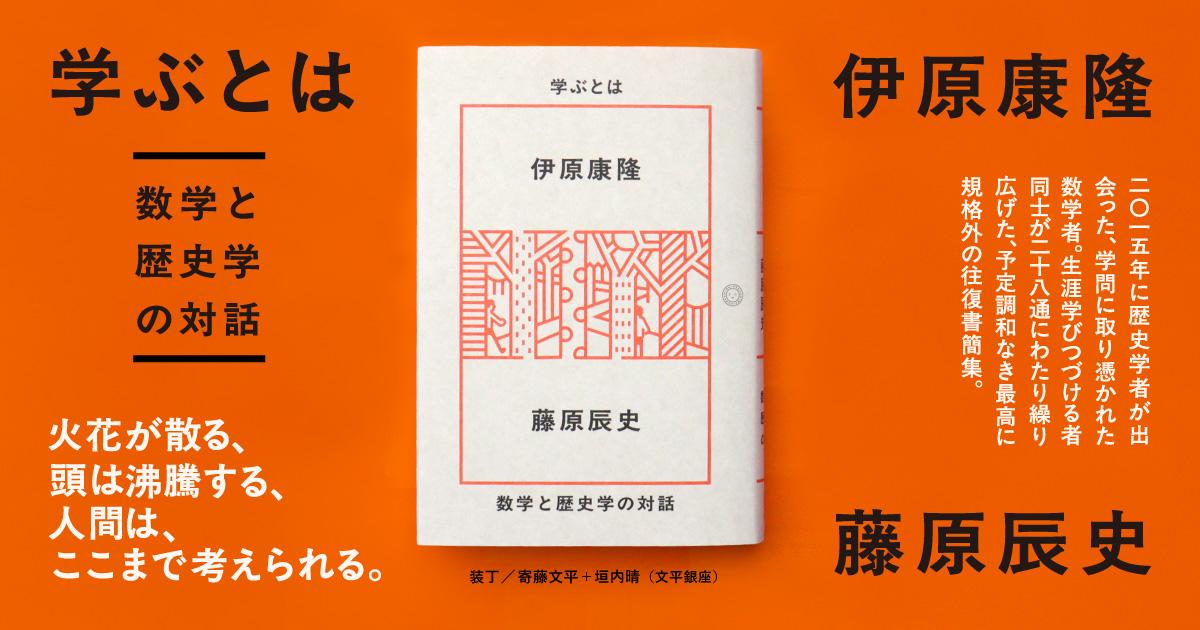

伊原康隆・藤原辰史『学ぶとは 数学と歴史学の対話』の発売日に考えていること

2025.04.17更新

京都オフィスのある出来事

つい最近、京都オフィスで不思議な現象が話題になっていた。この会社にいると、「手書き」で何かを書く機会が多い。サポーター新聞、読者はがきのお返事、書店員さんへのお手紙...。メンバーがもちまわりで書くこともあるけれど、とくに代表のミシマは文字通り代表だし、その機会が多くある。手書きで書いた文字は、(読者はがきや個人の方へのお手紙などをのぞいて)スキャンしてデータ化され、印刷されて各所へ届けられていく。だから、ペンで書く方がそりゃあいい。濃いし、線がはっきりするし。自分がなにか手書きを頼まれたら、自然とペンで書く。下書きを鉛筆で仕上げたとしても、最後はペンで書く。ところが――。

ハセガワ「なんかミシマさん、鉛筆で書いてる」

スミ「あーミシマさんこのあいだのサポーター新聞も鉛筆で書いてましたよ。絶対今鉛筆にハマってるんですよ」

今まではペンだった。謎だなーとは思いつつ、子供とのやりとりで鉛筆が話題になったのかな、ぐらいに想像して、それ以上理由も思いつかなかったし、とくに気にもならずに「へー」と思っていた。

が、そのオフィスの会話から数時間後の帰り道。私は自転車を漕ぎながら、まもなく発売となる本のことを考えていた。4月の新刊『学ぶとは 数学と歴史学の対話』は、数学者の伊原康隆さん、歴史学者の藤原辰史さんによる往復書簡集だ。2021年から始まったこの本の、ここまでの道のりを想像していたら、「あーーーこれだ」。合点がいってしまった。

本人に確かめたわけではないので、単なる私の誤推かもしれないが、私の頭をよぎった一説がこちら。

二〇一五年に、これまで会ったあらゆる熱心な研究者とは異質なレベルで学問に取り憑かれた人と出会いました。それが、伊原康隆さんです。(略)

そんな人と「学ぶとは何か」というテーマで往復書簡をしたら、きっと楽しいに違いない。文理の壁を突破する何かヒントを得られるかもしれない、と私は多幸感に満たされつつ、ミシマ社のサイトを借りて、伊原さんと手紙のやりとりをしました。

ところが、甘かった。往復書簡の過程で私はいくどか挫折しかけました。伊原さんの考えている数理の世界とわたしの考えている人文学の世界には少なからぬ隔たりがありました。数学の入門書などを読んでも、議論を発展させる言葉をなかなか見つけられないのです。何度もお手紙を読んで、何度も考え、本を読みました。数学もいろんな教科書をひもときました。ああ、文理融合なんて甘い夢をみていたな、言葉がそのブリッジを架けられるなんて、お花畑だなと自分の無知と無謀を呪いさえしました。

ですが、伊原さんは辛抱強かった。ずっと私の化学変化を待ちました。わからなければ勉強すればいい。えんぴつと紙をもって、何度も書いて、何度も考えて、じっくりと取り組めばいい。伊原さんは言葉に出さないで私に働きかけていたようです。私の中に潜む野獣のような学問欲が何かによって抑圧されていることを知っていたかのようでした。あれだけ勉強好きな私が「このへんでいいや」「ここでやめておこう」と自分の学問に線を引いていたことを、見抜いていたかのようでした。(『学ぶとは 数学と歴史学の対話』藤原辰史「はじめに」4-5頁)

「わからなければ勉強すればいい。えんぴつと紙をもって、何度も書いて、何度も考えて、じっくりと取り組めばいい」。最近の「ミシマ、鉛筆にハマる」現象はここに関係してるように思ったのですが、どうなんでしょうか?

『学ぶとは 数学と歴史学の対話』どんな本?

さて。本日は、『学ぶとは 数学と歴史学の対話』の書店先行発売日です。この本の編集と制作にかかわった身として、本の紹介を、と思い本来ならここから記事を書き始める予定だったのですが、ついつい些細な発見を言いたくなって、先に書いてしまいました...。

『学ぶとは 数学と歴史学の対話』は、上記で紹介した藤原さんの「はじめに」に経緯があるとおり、2021年からミシマガジンで連載していた28通の往復書簡に加筆修正を加え、一冊にしたものです。

本書の制作が佳境の頃、想像していたよりもずっと多くの書店員さんからご注文やご感想をいただき、とてもやる気が湧きました。というのも、この本、読んでいただくときっと伝わると思うのですが、けっこうな曲者です。86歳の数学者と48歳の歴史学者。著者ふたりのあいだに予定調和は一切なし。そう簡単に文理は融合しません。行き交う原稿、ときおり見える火花、学者としての矜持...学びに取り憑かれた学者ふたりの本気の言葉に挟まれながら、オロオロし、頭を抱え、たくさん苦しみました。

帯にある「最高に規格外の往復書簡集」というのは、著者のひとりである藤原さんとのやりとりから生まれた、この本をあらわすフレーズです。では何が「最高に規格外」なのか? つらつらと列挙したい気持ちは山山なのですが、それでは読む人の〈おたのしみ〉が減ってしまうような気がする。時間をかけて読者の方に直接体感してほしい。なので、ここでは一つだけの紹介にとどめます。

数式が登場!

「数学と歴史学の対話」というサブタイトルのとおり、わずかですが、数式もでてきます。このように書くと、数学に馴染みのない方は「なんだか難しそうだな」と思われるでしょうか? でも、大丈夫です。

恥を忍んで告白します。伊原氏による数式のパート、まったく分かりませんでした......。(略)藤原・伊原両氏のやりとりは、読んでいて「分かる」箇所、空高く飛びあがってしまい「分からない」箇所、これらが縦横無尽に繰り広げられます。(略)発刊後の反響も楽しみです。

学生の頃から現在まで、歴史学の研究をされているという、信頼できる書店員さんからの感想に、こんな言葉がありました。

また、ミシマ社の仕掛け屋チームのハセガワは、「辞書を調べたりしながら読んでるんだけど、だんだん書かれていることがわかってきた...」と初めて原稿を渡してからずいぶんと時間が経った頃に、その状況を知らせてくれました。だから、「数式が難しそうだな」と思った方も大丈夫です。その先に、きっとこの本のおもしろさがあります。読み進めてください。

私が直面した「最高に規格外」の出来事は、数式が登場することではなく、「数式って、縦書きのレイアウトでは見にくすぎる、これどうすんのーーー!?」という、ミシマガ連載時(横書き)には思い至らなかった、本づくりならではの悩みでした。だからといって、数式パートを削ることは絶対にしたくありませんでした。

駆け込んだのは、デザイン事務所・文平銀座の寄藤文平さん、垣内晴さんのところ。度重なる試行錯誤を経て、大変画期的なフォーマットで仕上げてくださったので、どんなしあがりになったのか? 本書の内容と合わせて、数学と歴史学が対話するうえでの「レイアウト」にもご注目いただきたいです。

本づくりも、学ぶということについても、「自分が全然わかっていない」と気づくことが、こんなにワクワクすることとは、思いもよりませんでした。ぜひお読みいただき、ご感想をお寄せいただけたら、たいへんな励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。(ミシマ社・ノザキ)

-thumb-800xauto-15055.png)