第6回

「著者からの夏休みの贈り物」総まとめ

2018.09.01更新

こんにちは、京都オフィスの野崎です。

今日もミシマガジンに訪れてくださり、ありがとうございます。今日から9月。長く暑さの厳しい夏もおわり、やっと過ごしやすくなってきた気がします。みなさんはどんな夏を過ごされたのでしょうか?

さて『みんなのミシマガジン』トップページの書籍紹介コーナー「明日の一冊」では、8月の1カ月間、ミシマ社ゆかりの著者の方々による選書をお届けしてまいりました。

総勢16名の著者の方々による、とっても豪華な選書企画。お楽しみいただけましたでしょうか?

今日のミシマガでは、「著者からの夏休みの贈り物」総まとめと題し、紹介された本を一挙公開いたします! 夏のうちに読めなかった本も、ぜひ秋の夜長に楽しんでみてくださいね。

『お伽草紙』(太宰治、新潮社)

太平洋戦争末期、防空壕のなかで、父親が子供たちに語って聴かせるという体裁で書かれた太宰版の『お伽草紙』。瘤取り、浦島さん、カチカチ山、舌切雀という誰もが知っているおとぎ話だが、意想外な解釈と味付けでページを繰る手が止まらなくなる。普段小説を読まない人も、太宰嫌いも、既読の読者も、もう一度「読むことの愉悦」に浸ってほしい。

『雲の墓標』(阿川弘之、新潮文庫)

主人公、吉野次郎は京大で万葉集を学んでいた学生。太平洋戦争末期、戦場での餓死者や戦死者が相次ぎ、兵士の絶対数が少なくなると、学生たちは学業を中途で放棄させられ戦場に送られた。幹部候補生として兵学校出と同じ地位は与えられたが扱いはまったく違った。海軍予備学生は捨て駒。特攻隊員として育成された。その過程で進んで死を受け入れるもの、そのような友人の変化を冷ややかに眺める者、どちらにもなれず苦悩する者。それらが日記と手紙で淡々と綴られる。実はこの本は僕が生まれてはじめて読んだ本(除・教科書)の一冊なのです。

『逆さに吊るされた男』(田口ランディ、河出書房新社)

「地下鉄サリン実行犯 死刑囚Yとの十年を超える交流」(本の帯より)。作家の田口ランディさんによる、私小説でありながら、どこかノンフィクションの雰囲気も色濃く感じる本。「あの事件」のことが心のどこかに引っかかっている人(多いと思う)にぜひ一読をすすめたいです。日本の戦争への道をたどった『昭和史1926―1945』(半藤一利、平凡社ライブラリー)を併読しました。本は2冊、3冊という「組み合わせ」で化学変化があると思う。

『マティス 画家のノート【新装版】』(アンリ・マティス 著、二見史郎 訳、みすず書房)

日本では一九七九年に刊行され、この七月に新装版が出た、書物らしい書物です。マティスへのインタビューや、本人が記した手紙など、肉声、肉筆が集められていて、外界の捉え方や考え方の痕跡に、より直に触れられます。物事を観察し、解釈し、形に残すというのは、内的な感動の表現であるべきという内容などは、いま書き途中の本を前に転がす駆動力にさえなってくれています。そんな意味でも、私にとっては読んで良かった本です。

『身体感覚で『論語』を読み直す。―古代中国の文字から』(安田登、新潮文庫)

能楽師でもある著者によって記された本書は、いわゆる『論語』の研究書とは、まったく異なる視界を開いてくれる。『論語』の解説、解読するのは第一の目的ではない。必要があれば、孔子が生きていた魯の時代にさかのぼり、文字の奥に潜んでいる秘義を開示する。読者を孔子に出会わせようとするのである。「読む」とは、それを書いた者との真の意味での対話である。本書を手にする者は、そのことをまざまざと経験するだろう。良書というより、衝撃の書である。

若松英輔さん(『現代の超克 本当の「読む」を取り戻す』著者)

『身体知性 医師が見つけた身体と感情の深いつながり』(佐藤友亮、朝日新聞出版)

心と身体は別々なようでいて、実はそうじゃない。体調が悪いときは気持ちも沈むし、気持ちが沈んでいるときは体調もピリッとしない。複雑に絡み合うこの問題を、医師で合気道家の著者が丁寧に紐解いている。生まれ持ったこの身体は人それぞれに違う。だから身体について語るときに私たちはいつもすれ違う。わかるようなわからないような感覚が余韻を引く。そんなモヤモヤを解消した人にはもってこいの一冊。ぜひご一読を。

『珈琲屋』(大坊勝次・森光宗男、新潮社)

「大坊」大坊勝次さん、「珈琲美美」故・森光宗男さんの対談集。二人は共に自家焙煎・ネルドリップ珈琲界のレジェンドだが、それは珈琲の仕事でもない人にはあまり関係が無いかもしれない。ただ、教室の隅でタイプの違う男子二人がサッカーの話をするように、止まらない珈琲への「夢中」。好きなことで生きた人生が二つ、ここにある。そんなふうに生きたいな、生きられるかな、と望む者の心底に、線香花火のような静かな火を灯す一冊。

『エクソフォニー 母語の外へ出る旅』(多和田葉子、岩波現代文庫)

夏に海や山に出かけるのもいいが、思う存分、言葉の旅に出かけるのもいい。母語の外へ。あるいは、母語の中に、別の言葉を育てていく旅。意味の限界。言葉の境界。何かを伝えるためにではなく、文法の音楽、舌のダンス、意味から自由な言語を求めて。

『告白』(町田康、中公文庫)

人間の情理と狂気、暴力、色欲、金銭の魔力・・・。河内音頭に唄い継がれる大量殺人事件「河内十人斬り」の全体性を河内弁によって完全無欠に書ききった、文庫版850ページの大作。じめっとした大阪の夏の蒸し暑い風土を実感するのに、これほどふさわしい小説はないです。

『負債論 貨幣と暴力の5000年』(デヴィッド・グレーバー 著、酒井隆史 監訳、高祖岩三郎・佐々木夏子 訳、以文社)

正直なところ、私は人に本を薦めるのが嫌いだ。だれにも嗜好があり、人と本にも相性がある。合わないものを薦められるくらい鬱陶しいことはない。同じジャンル、似た傾向の作家でも、好きと嫌いはある。惚れ込んだ作家の本でも、許せない一冊がある。だから、これは皆様へのお勧めではなく、あくまで私自身の「今夏の課題図書」である。今1/3ほどまできて、とにかく面白い。夏中に必ず読み切るぞ。

『ブンとフン』(井上ひさし、新潮文庫)

中学一年生の夏休みだったと思う。いとこのお姉さんに「夏休みの読書感想文、何を読んだらいいかなあ」と相談したところ、勧められたのが『ブンとフン』であった。以来、ずいぶん多くの人にこの本を勧めてきた。この本で、「物語と遊ぶ」という感覚を覚えたように思う。"軽妙な文章に心身のリズムを合わせていく喜び"を知ったのである。

『ケルト 再生の思想――ハロウィンからの生命循環』(鶴岡真弓、ちくま新書)

ケルト人は文字を持たず、歴史を書き残すことはなかったが、アイルランドやイギリスの文化には、いまだに色濃く、その影響が残っている。すべては「死からこそ始まる」。ハロウィンの起源である「万霊節(サウィン)」の夜、死者は 年に一度、 回帰する。生者はこれを家に迎え入れ、もてなし、静かに供養する。生きる者たちこそが、「死者たちから生命力を贈与される」、恵みの夜である――。キリスト教以前のヨーロッパの古層ケルトの声に耳を澄まし、ケルト暦の叡智に生命の活力と躍動を感じる。呼吸が深くなる気がする。今年度、河合隼雄学芸賞受賞作。

『あたらしい図鑑』(長薗安浩、ゴブリン書房)

例えば、トンカツ屋さんにひとりで入っていくおばあちゃんをみた時、私の胸は、絵にも言葉にもならない気持ちになります。その気持ちには全く価値がありません。だけど、とても大事なもののような気がしています。私のこの気持ち、私だけのために図鑑にしたいです。たくさんの図鑑ができたら、いい絵がきっと一枚描ける気がします。生きることにだだくさになってしまう夏、初心を思い出す1冊です。

『さよなら未来 エディターズ・クロニクル2010-2017』(若林恵、岩波書店)

インターネットが登場したとき、誰もが胸のときめきとともに、世界の分断が架橋されて人びとがつながりあう日を夢見た。現実は、こんなありさまだ。いまもAIやシンギュラリティが世界を変えると喧伝される。そろそろ気づいたほうがいい。話はそう単純ではない。テクノロジーによって、人類は複雑な問いの前に立たされている。本書は、私たちの「常識」に揺さぶりをかけながら、その先へと軽やかに思考を誘ってくれる一冊だ。

『どうしてドステンちゃん』(いがらしみきお、竹書房)

ロバの女の子・ドステンちゃんが主人公の"社畜コメディ"漫画。「どうしてロバは働いてばっかりいるの?」「ロバの眼ってどうしてあんなに悲しそうなのかしら」ドステンちゃんの質問が深刻すぎて仰天しますが次のコマでは、ぐふふ、嚙み殺しきれない笑い声が漏れます。ちょっと読んでみて、と手渡すと皆、ぐふぐふ言いながら震えます。税金払うために働いてるのかと国の社畜疑惑にもやもやする日々ですが、少し気が晴れました。

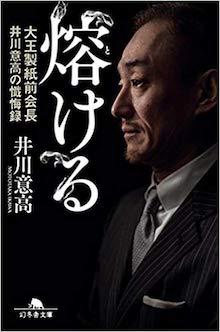

『熔ける 大王製紙前会長 井川意高の懺悔録』(井川意高、幻冬舎文庫)

私は夏が嫌いです。正確には「暑い」のが嫌い。というわけで、読むと涼しくなる本をご紹介します。というと真っ先に「ホラー」が浮かびますが、そんじょそこらのホラーよりよほど背筋が寒くなるのがこちら。著名企業の3代目でありながら、ギャンブルに狂いついには会社のお金に手を出す井川氏の告白なのですが、泥沼にはまり込み、数千万単位のお金が数分で消えていく様はまさにホラー。暑さを忘れる1冊です。