第24回

心も開かれ誤解も氷解へ?/音楽の力の源を知ろう(伊原康隆)

2022.10.20更新

歴史学者の藤原辰史さんと数学者の伊原康隆さんによる、往復書簡の連載です。藤原さんから伊原さんへの前回の便りはこちらから。

伊原康隆>>>藤原辰史

「学ぶとは何か」、このテーマの広さと深さに対して各個人の体験はごくごく限られていますね。生い立ち、気質、能力の方向性、環境と専門分野、出会い、具体的テーマの選択、これらにまつわる運不運にも大いに依存していることを忘れるわけにはいかないでしょう。「学ぶとは」の広さと深さのうち、広さは藤原さんのご書簡から、そして両者の対比から、少なくも複眼思考のタネを感じとっていただきたい、そして深さについてはそれぞれの限られた体験からでもそれなりに役にたつ汎用性を汲み取っていただけるのではないか。私側のその掘り下げの方向として、今回は、以下で述べる「感性 x 知性」と「内容の内容」を軸にしよう、こういう話のつもりでおります。

1 「感性x知性」と「内容の内容」

私個人の場合に振り返って、よかったーー少なくも自分らしく生きられたーーと思えるのは、学びにおいて自らの感性に基づく「探」の心も大切にしたこと、それによって、競争心にそれ程は邪魔されない内面的自信のようなものが生じ、自分の関心の的を「対象の内容の内容」に絞れたこと、加えてその「大筋を感性的にとらえ直して表現したい」という欲求も持ち続けてきたことであったような気がします。私の専門分野では、構造的つながりの把握を基盤とする「知性」は暗黙の前提でしたが今回それも意識の俎上に載せ、感性と対比し直す必要を感じました。では「感性」「内容の内容」とは?

まず「感性」とは、五感と心をつなぐ網の目の(その人の個性に応じた)ある部分が通常よりきめ細かくそれによって影響を受けやすい心の傾向のことでしょう。さらに「できればそれを表現して共有の輪も広げたい」というのもごく自然に(分野の枠などは超えて)生じる気持ちで、感性を大切に育てるには「その表現の機会を作りそれを生かすこと」も欠かせないと思います。芸術の源はいうまでもなく感性とその表現で、たとえば音楽なら、無心で聴き、響きを心の奥で受け止め、逆に心の声を響きに変えてみようとする。このキャッチボールによって、まず五感と心のそれぞれが普段より意識され、それらのつながりの経路がいくつもできてくるのでしょう。なお自然科学では感性は不要と切り捨てる人と重要視する人(私もその一人)双方がいるようです。

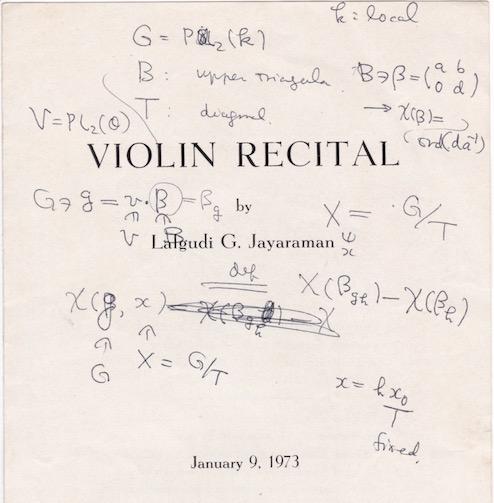

自分自身のそれに驚いた体験といえば、若手研究者として参加したタタ研究所(インド)での数学の国際研究集会のある夕べのこと。誘われて行った音楽会の目玉は、インド特有の楽器とヴァイオリンによる器楽合奏でした。昼間の名残りで私は最初は数学の問題を考えていたようです。ところが途中から独特のリズムと繊細さに魅せられ、ずんずん引き込まれていきました。その様子が舞台の演奏者にも丸見えだったらしく、演奏終了後、舞台に登って演奏者と歓談しないかと誘われました。舞台に登って握手をしながら「エクサイトしました」と言ったら「顔をみればわかる」と喜ばれ、「最初は数学らしきメモなどしていたのに」と笑われました。顔面蒼白は自分でも感じていました。極めて優れた音楽で、私に限らずある程度感じやすい心には、自然に入り込んでくるものだったのでしょう。

(註)"Carnatic Musik" 作曲とヴァイオリン:Lalgudi G. Jayaraman

少なくもそのとき考えていた程度の数学 ーー昼に聞いた話題と関連した一時的関心事ーーは見事に押しのけられたのでした。数学をやるのならこれら(以前には別の音楽)に負けない美しいものを見つけたい、これはその前から常々感じていたことで、内心の基準になるという意義があると思います。

では「内容の内容」とは? 9月書簡に即していえば、オースティンの『高慢と偏見』は、その恋愛小説としての筋を「内容」と見るなら、「内容の内容」に立ち入るためにはヒロインの会話からその知性と自立性を読みとる必要があるでしょう。また昨年12月号の、内容としては「モネの睡蓮の絵」の話では、西澤潤一さんが直像と水面反射像を改めて自分の目でじっくり見分けることによって、上下逆さま展示に気づいたのもその好例でしょう。

これらいずれからも、感性的な対象の「内容の内容」に立ち入る際には「知性」も関わっているように思えます。当初の表現が「綺麗!」「絶景」「オー ビューリフォー」でも、それ自体の特有な良さにさらに心を奪われれば、まず佇んでしばし沈黙、次いで他と区別できる固有な表現ーー適切な他の言葉、または別の表現手段ーーを求めたいと思う、つまり思考が介入する。また、それほど良いと感じられなければ「カラフルとビューティフルは違うぞ」とか「多すぎて配置もバラバラ、いくら日本の民芸品を集めても日本由来の簡素の美は壊してるぞ」とか、内心では言いたくもなりますね。

また、知的対象、つまり対象間の関連性の理解がポイントな場合でも、深い内容の発見には逆に感性も関わっていると思います。進化論のダーウィンは感性豊かでもあったことが「ビーグル号航海記」からもわかります。生物種の分岐の研究の原点の一つは、環境に応じた微妙な変化を鋭い観察眼で「見てとれた」ことでしたーー「オー ワンダフル」だけで終わらせなかったのが彼の学びで、そこには感性がまぎれもなく関わっていたようです。また、歴史学での「内容の内容」とは「背景の背景」であり、それを理解することが肝要、これが藤原さんのいくつかのご指摘の背後にあると感じました。さらに人間本来の感性に基づく「方向性修正能力」も不可欠だということも(異議を申し立てたその表現法は別として)その考え自体にはむろん賛成です。

こうしてみると「内容の内容を見る」と「感性と知性をかけ合わせる」とは、表現は別でも根は共通なのでしょう。知的な対象の「内容の内容」の把握には感性も関わり、感性的な対象の「内容の内容」には知性も関わるといってよさそうです。そして、人間に本来備わった感性ーー豊かな自然環境と優れた芸術によって育まれてきた感性ーーは現代の雑多な刺激の中で変質するかまたは見失われようとしている、だからこそ、自然環境の恵みを大切にしつつ、土壌を掘り下げ、普遍的価値を持つ古典作品を丁寧に見直すことが必要なのだと思います。

2 癒し系の音楽、身体感覚、心を開くこと

「音楽は言葉で表現できないものまで表現できる」といわれます。どういう意味でしょうか? 良い音楽は心に直接入り込み、時と場合によっては、心のどこかと驚くほどしっかり結びつきますね。そしていわゆる心の洗濯にも、心のスキマを満たすのにも、精神の鼓舞の源泉にもなりうる。しかしどういう音楽がどういう心の状態と結びつくのか、これは微妙で、ツタのツルが心の琴線のどこと絡まりやすいかのようなもの。良い音楽は柔軟なツルをいくつも持つている感じ。他方、心の状態には、どの琴線がいま「むき出しの淋しい状況におかれているか」といった、本人ですら気がつき難い変化がありますね。どのツルがどの琴線と何時しっかり結びついて鼓舞してくれるかは、音楽、心理、双方の微妙さに応じて決まることで、言語表現とは切り口が異なる、縦糸と横糸ぐらい違うぞ、という認識から出発したいものです。

「音楽を楽しむことは、心を開くことと相通じる」ともいわれます。「心を開く」とは、自らの心の状態を積極的に表現し、他者と共有するのを怖れないことでしょう。解放的な喜びなら簡単、甲子園の勝者の校歌斉唱はただ「わーわー」叫ぶだけで十分。でも個人にじわじわ食い込む負の感情を率直な「言葉」にして表現するのは、日記においてすら躊躇してしまうほどハードルが高い。ところが「音楽でなら表現できる!」 それは感情的しこりを、いわば「液化」できるからでしょう。これがミソだと思います。

その基礎になるのは良い音楽体験を深めつつ広げていくことでしょう。そしてこれも心を開くことーーつまり曲を聴いて(又は楽譜でみて)感じた気分を身体や言葉によって表現してみる、そしてそれを他者と分かちあうことも怖れないことーーと連動していると思います。それによってこそ心とのつながりも意識できるのですから。ただしこれは文化圏によって異なり、日本では心を開くより技術を磨く方に重点が置かれすぎだというドイツ発の指摘もあります。私もこの際、恥ずかしくても心を開かなくは。。。

私自身の聴く方の体験では、ときには(一流)歌手の激唱から直接伝わってくる横隔膜の激しい震えとして、ときにはピアニストの絶妙なタッチが伝えてくれる触覚的な優しい慰めとして、いずれも「身体的にも」感じていたのだ、とあるとき気づきました。聴覚と心が「他の五感を通して短絡」するのでしょう。とくに、本能に反して抽象的な思考の連鎖に埋没していた若い二十代の頃に欠けていた身体的なものとして、筋肉の震え、触覚的な慰めがあったのは当然のことでした。

横隔膜の震えはイタリアオペラ(『椿姫』のヴィオレッタの嘆き、『ルチア』の狂乱の場)などの名演奏から感じていました。また触覚的な慰めを繰り返し感じていたのは、モーツァルトのピアノ協奏曲第24番ハ短調(K491)の第2楽章(ここは変ホ長調)、それは A →B →A' →C →A" という構成で、最後のA"の終盤にピアノが「へ」からオクターブ近く飛んで上の「変ホ」の基音を「優しく再確認するようにタッチ」するのがこたえられず、いってみれば優しい(当時の言葉で)看護婦さんからのような慰めを感じていました。ですからここを乱暴にまたは素っ気なく弾かれるのはかなわないです。

ずっと後の年代になってから、ベートーヴェンの『第九交響曲』に合唱団の一員として参加したあるときのこと。合唱団は曲の冒頭から入場、後ろに整列し、合唱が入る第4楽章までは静止した背景の一部になりきって待ちます(わが国の多くの場合)。その第3楽章はご存知のように、アダージョからアンダンテへの静かな流れとトランペットの印象的な響きも持つ美しい曲ですが、団員も人間、なぜかコントラバスの一団を眺め、その低く深い響きに耳を傾けていたら突然、涙が溢れそうになりました。その数日前に知ったちょっとショッキングなニュースーー家族にいう程でもない、大したことではない、でも深いところで傷ついたらしいーーと呼応していたようです。それをあっさり癒してくれたのは音楽の力でしょう。

私が音楽を求めていたのは至福の喜びが得られるからでしたが、今思ってみれば「せめてバランスはときどき回復しなくては」という、これも本能から来た防御作用でもあったのかもしれません。数学と音楽それぞれに魅せられ、又ある時期からは声楽、ピアノ、作曲などの先生方からの薫陶を受けることもできたのは、つくづく幸いであったと思います。

3 本物と権威、権威者を ♫ で笑う

1月号では「本物」について議論しましたね。私はそのとき

(藤原さんからの1月のお便りはこちら、伊原さんからのお返事はこちらを参照ください)

(i)「本物は実体験さえすればそういうものが確かにあると感じるであろうに」という(以前も若い方々に対してよく感じた)もどかしさを感じ、

(ii) 人文科学の先生方は権威の批判も重要な役割だから、本物といわれるものも「一旦は疑ってみるのだな」という認識を新たにし、そして、

(iii) 例えば「モーツァルトは本物と思い込む」のと「教祖を一方的に信じる宗教」とは「一体どこが違うのか」。もしそう問われたら答えられるか?という内省に及びました。

これらについての今の私の考えをまとめてみます。

まず (i) について。美術品の鑑定で新入りを育てるには、まず一流の作品「ばかり」見せて鑑識眼を養うといわれます。これに尽きるでしょう。それによって、何に対しては本気で正面から向かいあうべきかを自分で判断できるようになる。「多」との対応の中では表面的処理能力が育成されますが、それだけに終わらせず選んだ少数には正面から向かいあう喜びを身体で知ること、これも学びの基本だと思います。むしろ分野の壁など忘れてこそ、無心になれる。時の試練に耐えて残っている古典ほど、心の琴線に触れる可能性が高い。そして1対1で正面から向かい合ってこそ、内容の内容への道、自分の中での知性と感性の掛け算が生まれるーーのではないかな。そしてもう一つ。その喜びは自身の心の喜びとして、つまりそれを「さしあたり他人に誇らなくても」十分嬉しいかどうかを心に問うてみて下さい。

次に(ii)に関連してですが、 正の意味の「権威」と「いばる権威者」やその取り巻きに対して自然に生じる感情的反発とをまず区別しましょう。学ぶものにとって良い意味の権威(本来のオーソリティー)とは、今まで時の試練にかなり耐えてきて、次のステップに向かって次世代が思い切り蹴って飛ぶ土台になりうる正の存在のことだろうと思います。 私も強い土台を踏み台にさせていただきました。心得ておきたいのは、

蹴るべき土台には、まず「一礼」してから!

他方、土台が武装、あるいは接着剤で塗装され「踏むことも許さない」ような場合には、権威者とその取り巻きは迷惑な負の存在となりうるわけです。この種の権威者を批判でき揶揄できるのは大切なことでしょう。まっとうな文章によって、そして民の笑う力によっても。演劇ではチャップリンのおどけた動作ーー洒落た音楽の流れに見事に乗っている!ーーによる時勢批判は、批判の対象は「実は手本とすべきではない」との印象を広く流布させたのではないでしょうか?

(iii)については簡単に説明できそうです。宗教とは異なり音楽は、心に沁み込んで浄化してはくれてもこの作曲家の曲はすべて好きということはないし、いわんや「これでなくてはいけない、知らないと不幸になる」といった強迫観念に基づく増殖作用は持っていないでしょう。それどころか「モーツァルトのオペラを知らない人はむしろ幸せである」というジョークすらあります。その「こころ」は、「余生の楽しみをより豊富に残しているから」だそうですが。

(ii)の後半に戻って、「尊大な態度」と「(それとは裏腹な)滑稽さ」、このアンバランスの可笑しさは音楽(と呼ばれる多次元の表現様式)によってこそ、見事に浮き彫りにされます。その代表はというと、知る人ぞ知る、モーツァルトで、彼の真髄の一つは疑いなく「権威者を揶揄するときの表現の妙」です。そもそも作曲家が生活の基盤を教会のお偉方、または貴族に頼らなくてはならなかった時代に、さんざん不条理なことをいわれて突き放され失意の連続だった不世出の天才がそれを音楽で表現したのですから、容易に真似できなくて不思議ではありません。

『フィガロの結婚』がその顕著な例で、そもそもボーマルシェーによる原作がフランス革命の思想的導火線になったという説もありますね。そのオペラ版は、筋が複雑で長い、ふざけた調子やエロティシズムが目立つ、などで当初は部分的にしか好きになれませんでした。でも長い期間に何度か体験し、個々の歌詞の可笑しさも理解でき対応した音楽の精妙さが聴きとれるようになると、登場人物それぞれの個性とそれらのさまざまな交差の「音楽でこその描き分け」に酔いしれ、最上級酒? のような喜びを感じるようになりました(さる音楽会ではふざけた三重唱にも参加させていただきました)。

権威者を揶揄する音楽でも、揶揄される側、する側、そしてそれらの重唱などありますが、たとえばモーツァルトの『後宮よりの逃走』でトルコの後宮の守衛オスミンの尊大な鈍重さが「トラーラリーラ・トラーラリーラ」と太い低音で繰りかえされるところ、二重唱では同じオスミン が酒を飲まされて歌う「バッカス万歳」、フィガロの結婚で小姓のスザンナが好色の伯爵の求愛をのらりくらりとかわす二重唱、それに怪しからん音楽教師バジリオ(私がそのとき歌った役)も加えた三重唱など、いたずら小鳥の囀りのようなスザンナ絡みが豊富です。

そして器楽曲では例えばドビュッシーの組曲「子供の領分」の最後の「ゴリウォーグのケークウォーク」は、音楽としてはやや尊大なワーグナーのオペラ『トリスタンとイゾルデ』の曲の中の「けたたましさ」を強調してフランス風にユーモラスに揶揄うので有名です。どう揶揄う? それは音楽自体をお聴きください。

ちなみにフランス人は表現の的確さ「ポンクテュアリテ」を尊ぶので、大げさな表現は「センスをなさない」として好まない傾向があるとの印象を受けました。

4 音楽家の耳、調和感、安定志向

今までふれてきた癒し系は微妙な変化の連続、そして揶揄系には突拍子もない変化も入るのでした。それでも共通なのは、不快な音はめったに使われないということでしょう。どんな状況の音楽でも「耳に響きのよい音によって表現すべし」これはモーツァルトの信条でもありました。

音楽家の耳は敏感です。ある合唱団で事務連絡がマイクでガンガンなされたとき、指揮者先生が我慢できず「皆さん、音にもっと敏感になって下さいね」と静かに諭されました。音波の波形から和音の構成音の音程が聴き分けられるのは、内耳神経がフーリエ変換という難しい数学計算をして瞬時に脳に伝えているからです。ちなみに「高速フーリエ変換の技術」を競う分野では、この製品は「Fastest in the West」 だぞ、つまり西部劇になぞらえて「西部一の早撃ち、だからやっつければ有名になれるぞ」と銘打っているぐらいです。ところが実はそれ以上に精密な機械が人間の耳と脳を結ぶ中にある、そして耳は(たとえば)目よりも受け身だから、乱暴に扱われるのを非常に怖れるのは当然だと思います。

格別に耳もよかったに相違ないモーツァルトが「耳に響きのよい音だけを使いたい」としたのには、生理的必然性もあったのでしょう。

不協和音は、分散和音としてなら「行先不明な不安感」なども見事に表現できるだけの自由度を持っています。でも同時に鳴ると不快なわけは、振動数比が簡単な整数比でない複数の音が同時に鳴ると、倍音同志が「ごく近いけれど重なりはしない」という「ニアミス」を起こす。するとそれが生じる「うなり」が耳を刺激するからです。ですから引き裂かれた心の表現などに瞬間的には使われますが、耳の保護の為にもやたらには使われないのでしょう。音楽家が和音進行の調和感覚を大切にし、不協和音の連打は避けてくれという背景にはこのように

人間の生理と心理に基づく根源的な理由

があるのでした。これは「ヒットラーがドイツ的調和美を強調したからどうこう」という以前の問題ではないでしょうか。

ところで「調和美」と「表面的な整然さ」は厳然と区別したいものです。あるときの『第九』の合唱では、滞在中のドイツからの友人も誘って初期の練習から一緒に参加したのですが、彼はそれまで音楽への積極的な活動はなかったにも関わらず(さすが伝統の力でしょうか)こう漏らしました。「合唱って、お互いの声をよく聴きあって自然に『一つの声』を作っていくものじゃないの? ここでは銘々が『自分の声で貢献』しようとしているみたい」。私は内心「我々は指揮者の指示に対しては忠実なのだが」と呟きながらも、確かに耳が痛い!と感じました。なお、自分でも感じていたのは「軍隊のように整然と入場し微動だにせず暗譜で歌うこと」の方が優先され過ぎということでしたが、こちらは、ドイツのさる音楽家も指摘していたように、形式を重視しすぎる日本的特徴のようです。

要するに「調和美」は軍隊的(または独裁的)整然性を指すものでは決してなく、各個人の「感性とその融和」によってこそ生まれるもの。もしこれらが混同され、統一的整然性要求に対する反発が調和美に対する反発にまで及んでしまうとすれば、とても不幸なことでしょう。とにかく調和美は一糸乱れぬ形式的統一性とは別個のもの。乱れても構わないところは一向に気にしない、これは(今の)ヨーロッパではごく普通のようです。

また調和美とは「西洋のクラシック音楽特有な排他性をもつもの」というのも誤解だと思います。たとえばジャズでも、(ピアノやクラリネットなど)同じ音程で調律された楽器を使う限り、同じ意味の調和感を基にしていることに全くかわりありません。ドミソドの振動数比はやはり4:5:6:8 。先ほど述べたように、すべて人間本来の聴覚と心を結ぶ生理と心理に寄り添っていて、だからこそ心地よい癒しや楽しみをもたらしてくれるのでしょう。音楽は一つだ、と私も思います。ジャズのクラシックとの相違といえば、それは音の「動かし方」のスタイルが「表現したい心理」に応じて新たに開発されたための相違、というだけのことでしょう。私の高校時代に流行ったマンボ(ナンバー?)でも、出だしは ソードーミーソーー(上昇しここで揺れ降りる)ファッファミファミーレファーでした。

さて、時代の不穏な「流れ」に対し、藤原さんを含め専門家の方々はその「背景の背景」の詳しいご説明を世間に広めて下さっています。余人には成し得ないことです。では私など非専門家に何ができるかといえば、極めて迂遠ではありますが、こういうことかと思っております。まず一人一人が(それぞれの知性と感性によって培われた)大きな調和感と安定感を最終的よりどころとし、それらを共有することで一体となり

「地盤の傾きそのもの」

を徐々に戻してゆくこと、これに貢献したい。

そこで、以前この欄でご紹介もいただいた拙著『文化の土壌に自立の根』への共感をしたためてくれた数学の後輩の T 君の話の一部をここに紹介させていただきます。

ウクライナの「戦場のアコーディオニスト」 Igor Zavadsky さんは爆発音が響く中(ヨハン・セバスチャン)バッハの曲を演奏し続けており、インタビュウに答えて曰く「バッハの音楽は壮大で調和が取れており、この宇宙を表現しており、人々に団結をもたらします」といっている ーー

T 君は付け加えて「政治家の気まぐれよりも音楽の法則性の作用のほうが世界に秩序をもたらす力が強い」という結末になってほしいものですと述べ、さらに音楽評論家の(故)吉田秀和氏の著書『たとえ世界が不条理だったとしても』(朝日新聞社)から以下の一節も教えてくれました。

「その時バッハが来た、平均律クラヴィアー曲集全2巻。これを聴きだして私は、この不条理な世界にも何かの秩序がありうるのではないかという気がしてきた。。。。この音楽が続く限り、心が静まり、世界には何もないのかもしれないが、その空虚さの中で空虚のままに一つの宇宙的秩序とでもいうべきものが存在しているのかもしれないという気がしてくる」

なお、先月の私の書簡に対して頂戴したいくつかのご感想の中には、実は釈明を要するポイントもいくつかありました。これらは本文をお読みいただいてからの方が、繋げてお伝えしやすいと感じますし、紙面構成の関係もあり、補足ファイルに纏めさせていただきました。合わせてご参照下さい。

(追記)§1で言及したタタ研究所での音楽会のプログラムが見つかりましたので、その表紙(数学いたずら書き付き)のスキャンを貼り付けます。

L. G. Jayaraman さんを検索したら、 当時(1970年頃)の violin soul music の第一人者とも書かれていました!