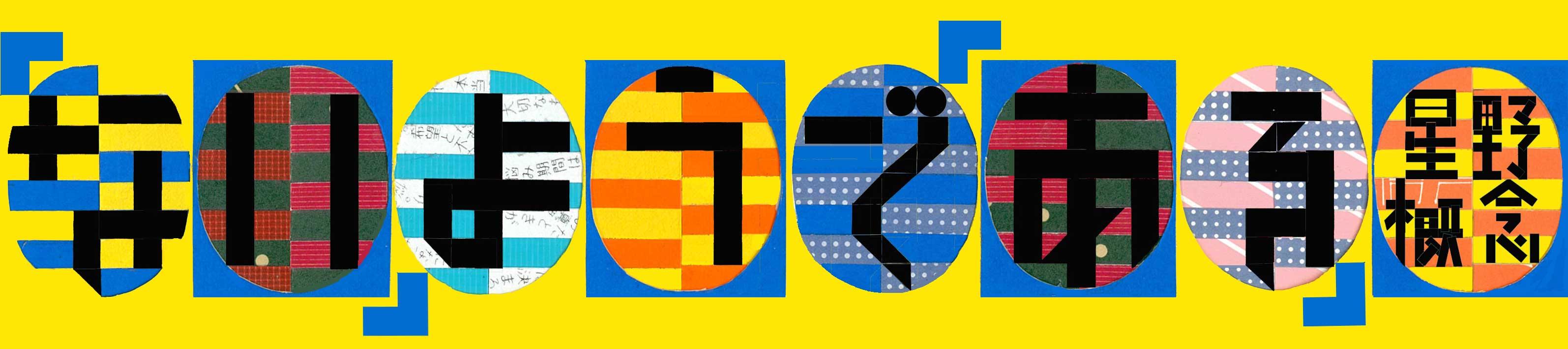

第4回

「そもそも」を追うことが鍵のような気

2019.03.27更新

寝小学生が5人

僕の勤務先は関東近郊で、日々通う常勤の勤務先と、日々通うわけではない非常勤の勤務先があります。それぞれの勤務先同士は結構離れていて、しかもそれぞれの勤務先がそれぞれの最寄り駅から離れていたりもするため、移動は車ですることが多いです。生来不注意な傾向がある僕は、日常生活では不注意予防の意味で車移動をしません。だから、車の運転といえば、勤務地周りの限られた地域でするだけです。

その日も非常勤の勤務先へ向かう途中でした。運転し慣れた道で、大きな緊張感もワクワク感も特になく、いつもと同じようにFMを聞きながら鼻歌まじりに運転していたところ、イレギュラーな光景が一瞬目に飛び込んできました。車道と歩道の境目くらいのところに小学生が5人ほど寝ていたように見えたのです。いや、でも、トラックもバンバン走る大きな道路。常識的に考えて、そんな危険なことするだろうか。Uターンして確かめることはしませんでしたが、考えれば考えるほどイレギュラーすぎる景色に思えてきます。もしかして錯覚かな。いや、ちょっと待て。はっ、幽霊・・・。なんでやねん! その出来事が気になりすぎて、しばらく車内で自問自答したり、突っ込んだりと、やかましくも孤独な思索にふけりました。

そして数日後。また非常勤先へ向かうため、同じ道を車で走ります。今度はあの場所を少し注意しながらゆっくり運転したところ、またいました! 大きな道路の歩道と車道には通常段差がありますが、所々車道から曲がって歩道を横切って建物などに入るために、歩道と車道の間が傾斜になっているスロープのような場所がありますよね。その場所に、小学生くらいの男子が5人、車道に足を向け仰向けに寝そべっていたのです。スロープになっているからか、少し上半身が起きていて、ちょうど車道を観察できるような角度に調整されているようにも見えました。歩道にはまぁまぁの人通り、車道には車びゅんびゅん。その狭間に寝釈迦ならぬ寝小学生が5人。なんでもない関東近郊の一景色の中で、違和感を放ちすぎている。あいつらは一体何をやっているんだ!

気になりすぎて仕方なく、近くに駐車してその場所に徒歩で向かいます。彼らは車道に足を向けて仰向けに寝ているので、歩道から近づくと彼らの横姿からアプローチすることになります。それでまた新たなことに気づきました。彼らは傾斜になっている場所にただ寝ているだけではなかったのです。ランドセルを背負ったまま寝ることによって頭の方に少し滑らせて、座椅子の背もたれのように使っていました。それでシートをちょうどいい感じにリクライニングしたくらいの角度に自分たちの姿勢を調整していたのです。まるで、サウナで温冷交代浴の後、ととのえているおじさん達みたいな雰囲気。人や車が通り過ぎる喧騒の中、理想の姿勢を確保することに対する、妥協のない姿勢。その工夫と、周りの視線を全く気に留めない肝の太さに感動さえ覚えました。また、これらは運転しながら見た時には気づきませんでした。やはり物事は細部にまで迫るに限ります。

でもどうしてこんな場所でこんなことをしているのか。そこで思い出したのが、小学生の幽霊かもしれないという仮説です。大きな道路。不慮の何かによって不幸なことになった少年たちが、現世に未練を残して成仏できずにいる。そんなことがあっても不思議ではありません。・・・。いやいや、不思議不思議。全然不思議。きっとその時の少し前に、自分が怪談噺「牡丹灯籠」に夢中になっていたことが安直に影響したのでしょう。縁起でもないし、特に昼間という状況で考えるには現実的でもないことが脳裏をかすめたのでした。そんな幽霊疑いの仮説が自分の中で現実味を帯びたものに感じられていたのか、ただ話してみたかっただけなのか、当時の自分に聞いてみないと実際のところは分かりませんが。僕は彼らに話しかけました。

「なにやってるの?」

「車と空みてる」

俯瞰すれば、車を停めて小学生の集団に近づき話しかける怪しいおじさんです。

「楽しい?」

「楽しい」

「えっと、何か辛いことがあったとかじゃないよね?」

「は? ねーよそんなの」

「ここ危なくない?」

「え、だいじょぶっしょ」

「いつもいんの?」

「いるよ」

「どれくらい?」

「飽きるまで」

「ふーん・・・」

「・・・・・・」

「・・・・・・」

ここで、「おじさんはなにやってるの」などの気遣いのある会話に発展しないところが小学生くらいの人、特に男子との会話で特徴的、且つ面白いところだなと思います。

話すうち、僕もそこに寝てみれば彼らの気持ちが分かるのではないかと考え始めました。何においても、人のことを分かろうとするには同じ状況に身を置くことが最もリアリティがあると思うからです。ただ今回の場合、それをすると彼らをびっくりさせて、怖がらせてしまうかもしれません。しかもその場所は大きな工場の入り口で人通りもそこそこ。いい大人が道端に寝ている小学生に話しかけて、危ないぞと注意することはあれども、まさか一緒に寝るなんて普通考えません。そんなことをして客観的な怪しさが閾値を超えてしまうと大変なことになりそうな気もします。そんなことを色々と考えた結果、実際に寝てみることはしませんでした。結局、工場の守衛さんに、「入り口の道路に楽しそうだけど危険かもしれない小学生の集団がいるので気にしておいてほしい」という、今思うとなんだか必要以上に危機感を煽ってしまいそうなことを伝えてその場を後にしました。

それからしばらく、非常勤先へ移動する時に彼らを見かけましたが、何度も車を停めて話しかけたりするといよいよ怪しいので、そのまま通り過ぎていました。毎回人数は少し増えたり少し減ったり、平均5人。そして、さらにしばらくしたら見かけなくなりました。やっと成仏できたのか・・・。いや、違う違う。まぁ大方、ただ飽きただけなのでしょう。

違和感みたいなものを掘る

さて、イレギュラーなものというのは目につきやすいです。日常的な、レギュラーな景色の中には「ない」はずのものが、イレギュラーに「ある」ということだから違和感を感じやすいのだと思います。つまり、イレギュラーというのは違和感を捉えるということであり、違和感というのは、「普通はこう」というレギュラーな前提があるからこそ生じるものだと言えそうです。

今回の小学生たちのことに僕が気づいたのも、歩道と車道のギリギリのところに寝るなんてことは常識的にはしない、という前提があったからだと思います。だから、イレギュラーな事象として違和感が生じたのでしょう。これが、例えば時々道端に寝ている人がいるような地域だったとしたら、違和感は感じずただ通り過ぎただけだったかもしれません。

一方、小学生たちからすれば、あの場所に寝て車や空を見るというのがイレギュラーなことだという感覚はなかったように思います。きっと、ただスロープに寝て車とか空みるの、なんかいい、しかもランドセル使ったら見やすいじゃん、といった感覚のみだったのではないでしょうか。だから、あんなに人目につくところで何の引け目もなく道路に寝ていたのだろうし、彼らはそれに違和感を感じていなかったということにもなります。

このように、同じ時間、同じ事象のことなのに、違和感を感じる人と感じない人がいるというのは当たり前のことです。でもこれはつまり、レギュラーな前提となる「普通はこう」という「常識」が人によって違うということを意味します。

我々が当たり前のように共有している気になっている「常識」ですが、実はその実体は、思いのほか曖昧なものなのかもしれません。極端に言うと、「多くの人たちがこう考えるから」という多数決のようなこと以外、「常識」と「非常識」を分ける根拠がないような気もしてきます。

それなのに、人に対して違和感を感じる時、「常識的ではないから」というようなことだけが理由になっていることが少なからずあります。相手を賞賛する違和感も、卑下・蔑視する違和感もありますが、こういう時にこの違和感を掘り下げてみるのは興味深いことだと僕は思います。その違和感の一部に、相手と自分との意外な共通点を見出したり、自分とは違う、今まで自分の中にはなかった価値観に出会える可能性があるような気がするからです。それには、「そもそもどうして違和感を感じるのだ」と、「そもそも」を追うことが鍵のような気がします。これは、細部まで分かろうとすること、「ない」ようで「ある」ことにアンテナを張ることに重なります。

そうか、だから僕は、寝小学生たちとともにスロープで寝てみようと考えたのかもしれません。あの場所でそれをすることは僕にとって違和感のあることだっただけに、なぜそれをしているか体感したいと考えたのではないでしょうか。でも、それをすると僕は大人として違和感を放つことになるので結局しませんでした。イレギュラーな存在、「違う」存在として他者の視線が集まることって、とても辛いです。人並みに社会的で臆病な僕は、自己防衛的に、自分の好奇心を押し殺したことになります。

なるほど。僕が彼らと接触を試みたのは、僕の中にある「常識」から自然に逸脱している姿に心が動いたからかもしれません。彼らの「常識」はきっと僕とは別で、彼らに逸脱している意識はなく、あったら同じことをしたかどうか分かりません。でも、僕から見たら違和感を放っていることをものともせず、自意識がヒリヒリするような不安を軽々と飛び越えているように見えたのでしょう。異国の意味不明な文化に触れた時のような衝撃がきっと近いです。「なんだこれ?」みたいな。それで「おまえら、すごいな~」って憧れの眼差しを持って近づいたような気がしてきました。

こうなると、なぜ先程、幽霊疑いの仮説があって寝小学生たちに話しかけたのかもしれないなんて書いたのでしょう。絶対違う気がしてきました。知らないうちに感覚や記憶は脚色され、盛られ、語られているんですね。「現世に未練を残して・・・」とかいって。自分の中にはそんな迂闊な自分もいる。あぁ恥ずかしいなぁ。