第6回

境界線を揺らしたり、曖昧にさせるような小さな出来事

2019.05.25更新

平成から令和に

元号が平成から令和になってもうすぐ1ヶ月。様々な人が様々な思いを抱いたり抱かなかったりしていると思います。自分でも色々考える中、僕が聞いてなるほど斬新だ、と思ったことは、昭和60年代生まれの知人による、「昭和生まれと言うだけで、年配感が出るようになってしまった」という一言でした。え、まだ30代前半なのに? と思いましたが、確かに、元号を2つ遡るというと人生の先輩という感じがします。現に、僕は昭和生まれですが、子供の時は大正だけでなく明治生まれの親戚もいて、子供ながらに、明治生まれってなんかすごい長寿・・・、と感じていたのを覚えています。でもよく考えたら、大正って15年しかないので、明治の最後の方に生まれた人と、大正に生まれた人の差ってそれほどでもないのです。まぁ、15歳くらいの年の差をどう考えるかですが、例えばそれくらいの年の差のカップルを思い浮かべることはできますよね。実際、明治生まれ、大正生まれと書くと、一世代は優に差があるような感じがしますが、1912年(明治最後)と1926年(大正最後)ならばそこまで離れていないように思えるような気もします。まぁ、およそ100年前のことを考えているので、全体的に昔すぎてイメージしづらい部分はあるのですが、それは言い換えると、明治も大正も同じくらい昔ということです。それなのに、元号が変わるだけで印象に差が出るんですね。

元号が変わるってどういうことだろうと考えると、ものすごく表面的な話でいえば、天皇陛下のご即位、ご退位に伴って、時間の流れに境界線が引かれることと言えるでしょうか。この意味合いをどう考えるかは人それぞれです。でも、元号が変わることが個人個人のひととなりにどれほど影響するかというと、恐らくほとんどの人において大きな影響はないのではないでしょうか。だって、境界線が引かれているのは時の流れに対してだから。それなのに、昭和生まれ、平成生まれ、令和生まれと集団分けされると、昭和生まれの集団の人みんなに年配感が規定されうるというのはなんだか面白い話のように思えてきます。でも、昭和の最後の年に生まれた人は今年30歳。やっぱり、年配ではないよなぁ。

なんだか、昭和生まれの自分を簡単に年配と思ってほしくない! と訴えているような文章になってきたような気がしますが、そうではないのです。いや、まぁ僕は紛うことなくおじさんであると自覚していますが、それはそれとして。それよりも僕が感じているのは、何かの視点でものごとに境界線を引いた時、その視点ではない部分にも、「ない」ようで「ある」ような境界線が知らぬ間に引かれることがいくらでもあるということです。元号の例でいえば、天皇陛下に視点を置いて時の流れに境界線を引いているわけですが、その境界線はそのまま「○○生まれ」という、人を分ける境界線に発展しています。それによって境界線の向こう側の人とこっち側の人、という複数の集団が生まれるのです。生まれを西暦で区切ることも1年ごとに細かい境界線を引くことであると言えますが、元号のようにもっとずっと大きな集団になるような境界線が引かれると、自ずとその集団内での差異が大きくなります。こうなると、大して年配という年齢ではない人にも、「昭和生まれは年配」という集団としての印象が形成される可能性が生じます。その結果、前述した知人のように、「昭和生まれというだけで年配と思われる」というコンプレックスを抱くに至るのだと思います。

境界線のこと

なんだか、元号の話から思わぬ方向に連想が向かっているのですが、もはや元号のことはほんの一例です。人には他にも様々な境界線があります。それらに共通することは、境界線によって分けられる集団同士が「違い」を認識するという点です。そして、これらの「違い」は、元号の場合と同じように、ある視点における「違い」でしかありません。生まれた元号、生まれた県、生まれた国、肌や目の色、好きなチーム、性的指向、思想、障害の有無・・・。もう無限にあると思われる境界線ですが、実はどれも、その人そのものを規定するわけではないのです。

僕は日本のバスケットボールのプロリーグであるBリーグの試合を観戦するのが好きなのですが、応援するチームが違えばたとえ友人でも、試合観戦の時には境界線が生まれます。ただそれはあくまでも、応援するチームという視点での境界線なので、それ以外の場面でその友人を対立視したり、試合観戦の時でも人格否定するようなことにはなりません。なぜなら、我々を分ける境界線は、我々そのものを分ける境界線ではないからです。

一方、バスケットボールつながりの話題で、不条理な境界線の話もあります。バスケットボールが生まれたアメリカのプロリーグで、かつて境界線に関係する問題が色濃くありました。その主題は人種差別。肌の色という視点で境界線が引かれ、肌が黒い人を劣位とする差別です。ただ肌が黒いだけで蔑視してよしという社会的な通念が形成されていました。歴史的背景がなくはなかったのかもしれませんが、全てがその背景に根ざしていたとは到底思えないくらい不条理な差別の歴史があったというのは、文献だけではなく、映画や音楽からでも感じ取れるでしょう。バスケのプロリーグでもしばらくは、肌の色が白い選手しかプロリーグには入れない時期が続いていたそうです。これは冷静に考えたらとてもおかしなことです。肌の色で境界線が引かれれば、その色の「違い」によって集団は形成されます。その境界線の引かれ方自体がありえないという話ではありません。でも、バスケのプロリーグで考えたら、境界線が引かれるべきはバスケの実力がプロの領域に達するか否かという視点であるべきで、肌の色での境界線をそこに引っ張ってくるのはどう考えても不自然です。肌の色の「違い」がある人同士が、他の全ての部分で違うはずなんて絶対ないのに、肌の色があたかも万能な境界線であるような、「ある」ようで「ない」錯覚みたいな通念に支配されて、「肌の黒い人は劣位なのだ」という空虚なイメージが社会的に形成されていたことは、理解に苦しむし、本当に怖いです。

アメリカのプロバスケットボールリーグに肌の黒い選手が初めて入ったのが1950−1951年のシーズン。同じ1950年、日本の精神医療界では、恐ろしい制度がやっとなくなったところでした。「私宅監置」という制度です。これは、「私人が行政庁の許可を得て、私宅に一室を設け、精神病者を監禁する」という制度で、いわば公的に認められた座敷牢と言えます。その後も、日本の精神医療ではいくつもの問題が起こり、その度に法律が改定されていきますが、この私宅監置が20世紀半ばまで行われていた近代国家は日本だけだと思います。精神疾患を抱えているか否か、という視点で境界線が引かれる。それが医療や福祉にしっかりと繋がるのであれば意味があることだと思います。でもその境界線を根拠に疾患を抱えている側の人を監置し、人生を無きものにしてしまって許されるような優位性は、疾患を抱えていない側の人にはないはずです。これが、それほど遠くない過去まで法律で制定されていたというのは、当時を見てきたわけではないので十分に事情が分からないことを差し引いても、大きな恐怖に値します。

さらに日本には、遠くない過去どころか、つい最近とも言える1996年まで「優生保護法」という法律がありました。これは、遺伝性疾患や精神障害、知的障害などを抱える人に、強制不妊手術を施すという内容を含んだ法律です。障害を抱える人は遺伝子を残すべきではないという思想によって、子孫を残す権利を奪ってしまうというとんでもないことが、元号で言えば「平成8年」まであり得たのです。障害を抱えているかいないかという視点で引かれる境界線で分けられた多数者、つまり障害を抱えない人が、その境界線による少数者を社会的に絶対的な劣位と位置づけてしまう現象の形。これは、その視点以外の部分においては「ない」はずの境界線が、あたかも「ある」かのように、根拠なく引かれてしまっているという点で、先ほどの人種差別や、精神障害を抱える方を私宅監置することと相似形です。そしてこれは、2016年7月26日、「障害者なんていなくなればいい」と語る人によって19人の人が命を落とした津久井やまゆり園の大量殺傷事件に恐らく繋がっています。僕はこの事件の約4ヶ月前までこの施設の嘱託医をしていたので、あまり冷静にこの事件のことを考えられません。ただ悲しいばかりです。これらのことをどうしたら防ぐことができたのか。なぜ一側面だけの「違い」を根拠に、自分が全方位的に優位だと考える人が生じ、劣位とされる人は何も悪いことをしていないのに辛い目にあってしまうのか。自分の中にも、そういった根拠のない優位性、根拠のない劣位性が生じる種のようなものが「ない」ようで「ある」のではないか。優生思想、差別、ヘイトなどが完全になくなることは難しいのではないか。そんな、永遠の悩みのようなことを僕はよく考えます。

救いは地味で細かいところにあるのかも

そんな考えをぐるぐる巡らせてクヨクヨしたりもするのですが、一方で、仕事の現場や日常のなんてことない時間には境界線を揺らしたり、曖昧にさせるような小さな出来事がたくさん転がっていたりもします。僕が経験したことで例を挙げれば、

・非常勤で勤務している、知的障害の人が通う作業所には演劇部とバンジョークラブがあって手伝ったりするのですが、そのパフォーマンスの熱量に圧倒されました。自分もこれに負けないようなパフォーマンスがしたいと強く思いました。

・なんとなくどんよりした気分の時、それを表に出さずに診療をしていたつもりでしたが、抑うつ状態で入院しているおばあちゃんに「辛そうだからよく休みなさい」と小声で言われました。なんだかとてもホッとしました。

・新しい漢字のような文字をつくる症状の人がいて、「直」という漢字の、縦→横と繋がる外側の部分にさらに縦線を下方向に繋げた文字を書いていたので読み方を聞いてみたら、「・・・三角バランス」とボソッと言いました。そのセンスにハッとしました。精神的な症状とされるものと芸術的才能の区別は難しいと思うことがよくありますが、その象徴のような出来事でした。

・施設の入所者で言葉でのコミュニケーションが十分にできないため、診察室で診療しようとしてもすぐに走って出て行ってしまう人がいたのですが、その人の部屋に診療しに行った時、驚くほど精巧な段ボール細工がいくつも置いてあり、その素晴らしさに感動しました。その人が自分でつくったのか聞いてみると、一度強く頷いた後、やっぱり部屋から走り去りました。こんな「名乗るまでもありません」みたいな自己顕示の抑えは自分にはできないと思いました。

他にも挙げればキリがありません。日常は、誰にとっても細かい営みの連続で、それらは意図せず影響し合ったりして、自分や社会が勝手に引いていた境界線を覆すことがあります。僕の場合、職場が医療機関なのもあって、病院や施設における関係性とか、あとは社会的な通念に引っ張られた自分の価値観とか、当たり前だと思っていたことがひっくり返るような、「ない」ようで「ある」瞬間をいくつも経験しています。でも、考えてみれば、誰だって自分がいる場所で自分で考えてどうにか生活しているだけとも言えるので、「違い」もあれば「同じ」もあります。全部違う、全部同じ、はきっとあり得ません。だから、何かしらの視点で境界線が引かれることは無数にあるにせよ、その境界線のすぐ近くには、境界線がのばせない、「同じ」部分もあるというのが本当のところなのではないかと思います。

ここが違う。ここは同じ。それはまさに多様で人それぞれ。人と人を大きく分ける万能な境界線なんて存在しないのでしょう。みんな違ってみんないい、なんて大層なことは言えませんが、違うところも同じところもきっと、途方もなく、ただ存在しているのです。そんな、「ない」ようで「ある」が途絶えないということに僕は救われているような気がします。

なんだか、元号が変わった、というつぶやきから、今回は随分語ってしまいました。

編集部からのお知らせ

なんも大学presents『ちゃぶ台の上の秋田 〜秋田に醸されナイト〜』開催!

秋田県全域をキャンパスに見立て、秋田に暮らす人たちを講師に、その思いと情熱をアーカイブ。そこで学んだ知恵を未来の人たちとシェアする大学のようなネットメディア、「なんも大学」さんです。今回その「なんも大学」さんがトークイベントを開催されます!

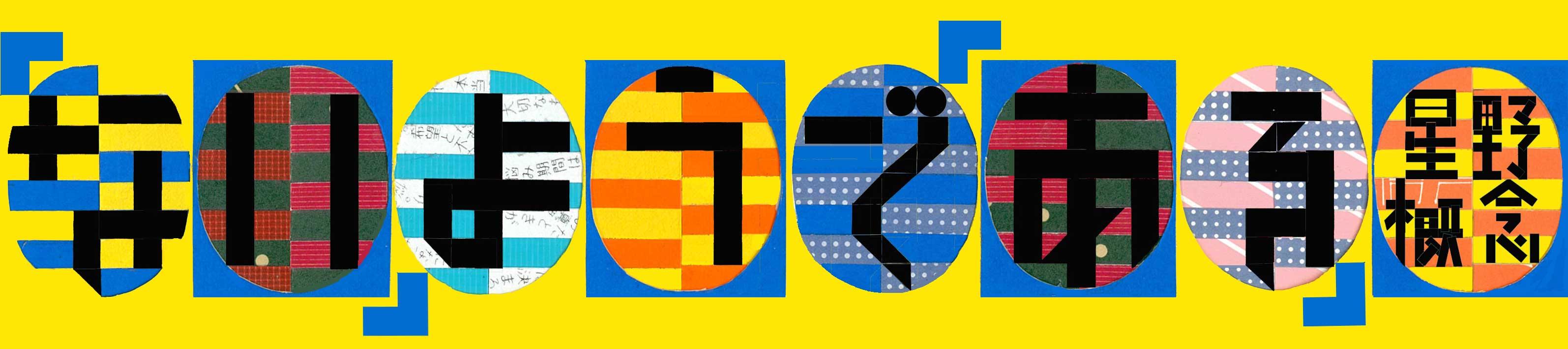

出演は、展覧会『Fermentation Tourism Nippon〜発酵から再発見する日本の旅〜』クリエイティブディレクターで秋田県ウェブマガジン「なんも大学」編集長の藤本智士さんと、雑誌「ちゃぶ台」編集長でミシマ社代表の三島邦弘。さらに、日本酒大好きミュージシャン&精神科医の星野概念さん。というなんだか奇妙な組み合わせ。

しかしそんな三人の共通点はなぜか、秋田と発酵!(出身でも在住でもない)

参加してもらえれば、三人が秋田を大注目している理由がわかるはず。秋田自慢の純米酒や発酵食品を楽しみながら、ともに醸されまショー!

2019年6月15日(土)18時〜19時半

場所 :渋谷ヒカリエ8F d47 MUSEUM

料金:1,500円 (当日支払い) ※秋田の純米酒&発酵おつまみ分の実費。苦手な方はお茶アリ。

定員:50名

出演:藤本智士(Re:S、のんびり)、三島邦弘(ミシマ社)、星野概念

主催:秋田県ウェブマガジン「なんも大学」