第52回

共有する物語

2018.11.12更新

マンガに育てられてきた世代であることを、深く自覚している。育った家にそんなに熱心に本を読む人はいなかったが、それでも半世紀くらい前の地元の本屋さんというのは、各家に雑誌や本を届けるサービスをなさっていて、我が家にも、持ってきてもらっていた。今思えば大変キメの細かい営業活動である。活字中毒であった私は、とにかく文字が読めるようになってから、文字で書いてあるものを何でも、舐めるように読んでいた。インテリ階層ではないから、大した本は家になかったけれども、それでもあるだけの本をひたすら読んでいた。母は寛容な人で、そんなに本が好きなら読めばいい、と、本だけはいくらでも買ってあげる、と太っ腹なことを言ってくれた。母にとっては、「本の形」をしていれば、なんでも本なのであって、「本は読んでもいいけど、マンガはダメ」みたいな、よそのお母さんが言いそうなことを、うちの母は言わなかった。その態度にどれほど感謝していることか。

その寛容さと本屋さんのサービスのおかげで、私は小学校に入るか入らないかの時から、当時の「週刊少女フレンド」を毎週家に届けてもらっていたのである。松本零士が奥様の牧美也子と一緒に少女漫画を描き、楳図かずおが少女向けのスリラーを描いていた頃のこと。近しい人が蛇女に変身するような彼のマンガを読むと、本当にその世界に引き込まれてしまって怖いから、母に頼んで「少女フレンド」が届くと、いつも読む前に、その部分だけ切り取ってもらっていた。恐ろしい部分があると怖くて本を手にもできなかったのだ。

その後、「月刊なかよし」を経て、小学校4年生くらいから「週刊マーガレット」の熱心な読者になった。スポーツものに人気が出れば、中学の部活はその種目に新入生が殺到する。「アタックナンバーワン」を読んで、みんな友人たちはのちにバレーボール部に入ったし、私は「スマッシュを決めろ」を読んで、迷うことなく中学校ではテニス部の門を叩くことになるのだ。小学校3、4年くらいで、本屋さんに届けてもらわなくても自分で近所の雑貨屋にマンガを買いに行くようになっていたから、マンガのラインナップにも敏感になり、1968年の「少女コミック」と「少年ジャンプ」の創刊にも、69年の「少年チャンピオン」の創刊にも立ち会い、永井豪の「ハレンチ学園」とか、手塚治虫の「ブラックジャック」とかに、リアルタイムで計り知れない刺激と影響を受けてきて、今に至る。

そのようにマンガと共に生きてきたから、ティーンエイジャーになってからは、当然のごとく、少女マンガの全盛期を築く、萩尾望都、竹宮惠子、大島弓子らの「花の24年組」に育てられた。高校生の頃は、とにかく萩尾望都の「ポーの一族」にすっかりやられていて、単行本を何度繰り返し読んだかしれない。セリフを全部覚えてしまうくらい彼女の描くイギリス世界にすっかり耽溺し、あまりにその世界に入り込んでしまうため、受験の時にはこれを読んでいては勉強ができない、と理解し、「ポーの一族」全巻を幾重にも紙で包み、何重にもヒモをかけて、ベッドの下の一番奥にしまいこんで、読むことができないようにしたくらいだ。30歳になって大学院留学を考えた時、アメリカに全く行くつもりにはならず、イギリスに留学してしまったのは、間違いなく「ポーの一族」の影響でしかない。イギリスに行かねばならない、と思い込んでいた。そこで子供たちの父親になる人にも出会い、のち30年の仕事の基盤となる教育も受け、ロンドン大学のスタッフを10年もやることになるのだから、マンガの影響たるや、計り知れないのである。

ポール・エリュアールの詩には、大島弓子のマンガを通じて出会い、東京のことなんか何もわからないのに、チビ猫の住む「吉祥寺」はあまりに身近なところとなった。大学受験が終わった後、一番やりたかったのは、マンガ喫茶もなかった時代にマンガの立ち読みを許してくれていた大阪の大きな本屋で竹宮惠子の「ファラオの墓」を全巻読み尽くすことであり、それをやらせてくれた当時の本屋さんの寛容さにもまた、助けられていた。数年前に、職場の教え子が少女マンガの"BL:ボーイズラブ "の世界をテーマに卒業論文を書くことになった。今や竹宮惠子先生は大学の先生なんだから、きちんと説明をして聞きたいことがあれば、書面で質問をさせてもらってもいいんじゃないのかしら、と、学生に手紙を書かせ、ご本人から実に丁寧なお返事が来たことに、誰より喜んだ指導教官なのであった。顔も知らない一学生に、真摯な対応をくださった竹宮惠子という人に改めて心からの敬意を感じた。

竹宮惠子先生は、教え子への質問に答えて、「マンガは当時、誰もまだ本気で相手にしていなくて、取るに足らぬ舞台だったからこそ本当の意味で自由に提案を展開することができた、言いたいことが通るかどうか、だけを目標にして実験的なことができた。また描き手だけでなく、それを読み、支持することで物語を共有できた。はっきりと精密に言葉で主張するのではなくても、マンガではダイレクトに本質に近づけた」というようなことを答えてくださっていたことをはっきり覚えている。そういう、マンガの生成期に育てられた世代が還暦を迎えているのである。上に書いたようなことは同世代にマンガを読んでいた人たちとは一瞬にして分かり合える。私たちは共有する物語を、マンガを通じて持っている。

ジュネーブを数日だけだが、訪れた。スイス人の父とスペイン人の母を持つ25歳のパブロと23歳のジュリアが、日本に行きたいなあ、と私に言う。「ミヤザキのアニメが本当に好きだから」。つまり宮崎駿のアニメが大好きらしい。何が好きなの、と聞くと、チヒロも良かったし、プリンセスもののけも、いやあ、天空の城も・・・・と目を輝かせて語る。ジュリアは、「チヒロの話で、ほら、お父さんとお母さんが欲張りになっていっぱい食べすぎちゃって、豚にされるところがあるでしょう? 小さい頃あれを見てから、うちのお父さんとお母さんがガツガツ食べていたら、豚になるんじゃないかと心配だった」という。

小さい頃から、トトロもみてるよ。僕達だけじゃない、みんな、みてる。僕が日本に行きたい、と言うと、友人のラウルはね、ずるいよ、一人で行っちゃダメだ、って怒るんだよ。彼は、「One Piece」の大ファンだからね。

そういえば、キューバに仕事に行った時、友人のキューバのドクターに「何か日本から欲しいものがない?」と聞くと、当時ティーンエイジャーだった息子たち、アレハンドロとエルネストが「少年ジャンプ」の新しいものを何冊か持ってきてほしいと言っている、という。彼らも「One Piece」が大好き。キューバではネットのアクセス自体が難しいというのに、「One Piece」が好きで、日本語の「少年ジャンプ」を手に入れてでも、新しい物語が読みたいのである。翻訳されてもいない、日本語の「少年ジャンプ」を、である。アレハンドロは、だって、海賊の物語だもんね、カリブ海のキューバは海賊の末裔とも言えるよ、だから、「One Piece」が大好きなんだよ、と言う。外交官を目指している彼は、将来日本の大使館で働くことを夢見ているらしい。

私たちがマンガの世界を共有してきたように、この、世界中の若い世代は、日本発のアニメやマンガを、竹宮先生が言うように、精密な言葉の主張を超えてダイレクトに本質に近づくような経験を重ね、共有しているのである。この人たちが社会の中枢にいる年齢になる時、この共有されている世界は、彼らをどのようにつなげていくのだろうか。それを見届けるまで、長生きしたいな、と、マンガで育った世代は、思わずにはいられない。

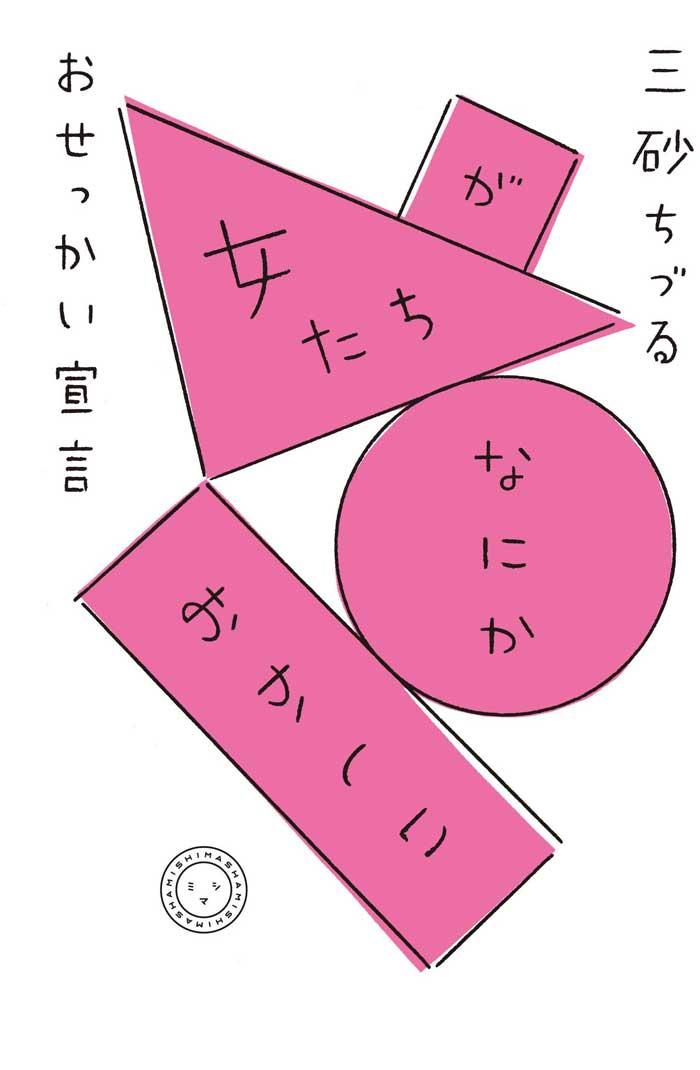

編集部からのお知らせ

三砂ちづるさんの著書『少女のための性の話』発売中です!

『少女のための性の話』

三砂ちづる(著)、ミツイパブリッシング、2018年5月発売

1,700円+税

生理、妊娠、出産、子育て

ぜんぶ、つらくない! 学校も親も伝えにくい性の知識。

自分のからだを受け入れ 女の子の自己肯定感を高める27篇