第74回

クリス

2020.10.26更新

クリスのことが気になったのだ。寝る前、ふと、気になった。内田樹さんの新著、『日本習合論』を読んでいたら、ブレイディみかこさんの『子どもたちの階級闘争』がでてきて、サッチャーが結果として作ったことになる、"働くこともできないアンダークラス"のことが書かれていた。それを読んでいて、サッチャーの時代のイギリスの、カウンシル・フラットに住んでいたときのことを思い出したからだと思う。

1988年から89年にかけて、つまりは、もう30年以上前のことになるのだが、わたしはサウス・ロンドンのブリクストンという街にあるカウンシル・フラットに住んでいた。ブリクストンはいまでこそけっこうファッショナブルな街になっていると伝え聞くのだが、1980年代のブリクストンは、カリビアン・タウンで、地域住民が暴動を起こして、ロックアウトしたこともあるバリア・ブロックと呼ばれるカウンシル・フラットのあるところであった。カウンシル・フラットというのは、公営住宅で、まあ、端的に言えば収入が低い人たちの暮らしているところ。先述の"アンダークラス"の人たちも、おそらくは、今、住んでいるであろうところである。エレベーターはあるけど、動いていたことがなくて、壁中に落書きがしてあって、階段はマリファナの匂いに満ちていた。それでも熱いお湯はすごい勢いででてくるし、暖房はしっかりきいているし、快適なフラットだった。イギリスの普通の住宅は、そんなに熱いお湯が勢い良く出たりしないし暖房も頼りないところも少なくなかったのだ。お湯はギザというタンクに入っている分しか出ないから一人がお風呂にお湯を溜めたりすると、次の人はしばらく熱いお湯が使えなかったりしたから、カウンシル・フラットの使い放題の熱いお湯は、私には天国のように思えていた。

そのフラットを正式に借りているのはジョージというギリシャ人の画家だった。真っ黒い髪に真っ黒い瞳。おしゃれで、日本のトビ職の人が履くズボンを、どこで見たのか知らないが、とても憧れて、欲しがっている人だった。そういわれてみれば、ガウチョ・パンツと同じようなスタイルでは、ある。まあ、ガウチョ・パンツだって、ブラジルの南部やアルゼンチンのパンパを駆けるガウシュ、つまりはカウボーイのような人たちの労働着がおしゃれなパンツになったのであって、トビ職ズボンと要するにルーツは同じ労働ズボンである。ジョージは一体どこでそのトビ職ズボンをみたのだかしらないが、実にクールだ、と感動していたのである。「Chizuru、今度いつ日本に帰るの? これがほしいんだよねえ、買ってきてくれないかな」と、ウエスト周りとかヒップのサイズを書いた紙を渡されていた。日本で現場監督のアルバイトなどやっていたその業界にくわしい友人に手紙を書いて、探してもらったのを覚えている。いまや、こういう作業着は、文字通りファッショナブルで機能的な服として、ホームセンターなどで人気があるのだと思うのだが、当時は、そんなトビ職のズボンがどこで買えるか、なんて業界の人しか知らなかった。友人の探し当ててくれたズボンは、のち、ジョージのお気に入りとなり、いつもそのズボンをはいて、周囲に自慢して回っていたものだ。

ジョージにはスザナというチェコからやってきたガールフレンドがいた。スザナは、政治的に先鋭な人で、というか、当時のロンドンで外国から来ているちょっとインテリの人たちは、みんな、政治的に先鋭な人だったのだが、というか、政治的に先鋭で本国にいられない人がロンドンに集まっていた、というべきなのか、ともかくスザナは当時のチェコにはいられなくて、ロンドンに逃げてきていた。それでもビジネスコンサルティングとやらをやっていて、結構稼ぎのいいスザナは、当時のブリクストンより、もうちょっと上等の地域の、カウンシル・フラットじゃない、普通のフラットに住んでいたので、ジョージは彼女の家に居候することにした。で、自分の借りていたフラットは、又貸しして小遣い稼ぎにすることにし、当時の私のパートナーであり、のち、子どもたちの父親になる、ブラジル人、ウォルターに貸していたのだ。まあ、いわゆる、又貸し。おそらく公式には、ダメだったんだと思うけど、who cares? ジョージは自分が住んでいることにして、鍵も自分でキープしたままで、ときおり、連絡もしないで、ガチャッと鍵を開けて上がり込んできたりする、遠慮のない大家であった。ロンドンで、私は、まことに長屋暮らしのようなことをしていたのだ。

1989年11月のある日、ガチャッとアパートのドアが開いて、ジョージが叫びながら、アパートに乱入してきた。「Berlin Wall is down !」ベルリンの壁が落ちた! それはまことに、連絡もせず、大家が鍵を勝手に開けてはいってきて、大声で怒鳴っても非難されないくらいの世界の大ニュースであり、私はそうやって、ベルリンの壁崩壊を、ロンドンでギリシャ人大家の大声で知った。ジョージのガールフレンドのスザナの友人たちは、ロンドンから程なくチェコに戻り、大臣になったりするようになるまで、そんなに時間はかからなかったと思う。ロンドンに行く前、私は、世界で起こっていることを身近に感じたいのだなどと思っていたから、こんな日々は、私の夢の実現でもあった。

そんな日々、大学のスタッフであった医療人類学者のクリスに夕食に誘われたのだ。ノルウェー人で、細い目が笑うと優しく、踊りが大好きで、スペイン語とスワヒリ語を自由に繰る。1980年代に話題の中心だった、住民中心のプライマリー・ヘルス・ケアの担い手として地元の人たちが自らの健康を守るために自らで選んだコミュニティー・ヘルス・ワーカーたちの働きぶりについて研究をしていた。グアテマラの先住民の村のコミュニティ・ヘルス・ワーカーたちは、地元の信頼を得て、いい仕事をしていくほどに、政府から目をつけられ、暗殺されることもある、という、あまりにエッジの鋭い論文を書いていた。ブリクストンとは全く反対方向にある、ノース・ロンドンはハイ・ゲイト、という高級住宅地、かのカール・マルクスのお墓もあるところのはずれにクリスのフラットがあった。ハイ・ゲイトの駅のそばで水仙の花を買い訪れたクリスの部屋で、生のカリフラワーを使ったサラダなど食べながら、なんでこのカリフラワー、生なの? とかいいながら、何を話したんだっけ。彼の当時の同居人だったメキシコ人のメルセデスとか、私の同居人のウォルターの話とか、ラテンのパートナーを持つことについて話したような気がする。

夕食を食べてクリスは私を車でブリクストンのカウンシル・フラットまで送ってくれて、ほんと? ここに住んでるの? オリエンタルの君が? 危なくないの? まあ、住んでたら危なくないか、いいや、気をつけて、Walterに僕は今夜は完璧にイノセントじゃなかったと言っといてね(君に気がないってわけじゃないんだよ、と言いたかったわけだ)、といたずらっぽく笑っていた。そんな笑いが本当に素敵な人だった。Kris Heggenhougen。

こんなクリスのことをこの10年、ほとんど思い出したこともなかったのに、冒頭の夜、彼のことがふと思われ、ネットで検索すると、80歳の彼は、2020年8月、新型コロナウィルスによる呼吸器感染症で亡くなっていた。身近な人で初めての新型コロナによる死なのであった。彼が勤めていたボストン大学のサイトにはprofound decency、まことに、深々と慎みに満ちた人であった・・・と書かれていたのである。こうして真夜中に、友人の死が、ふと、知らされることがある。R.I.P. Kris Heggenhougen.

編集部からのお知らせ

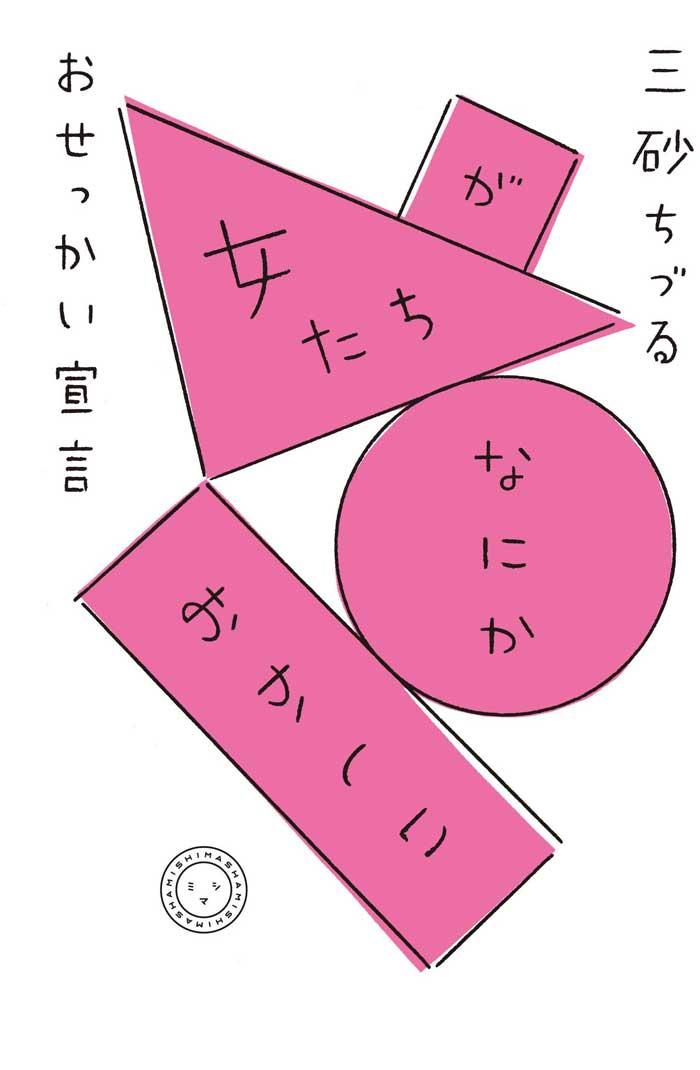

三砂ちづる先生の新刊『自分と他人の許し方、あるいは愛し方』熱いご感想を続々いただいています!

豊かな経験を持つ三砂先生は、まさに、「人生の先生」。決して他人を否定することなく、自分の考えを押しつけることもなく、柔らかな語り口で読者を包んでくれます。人生の岐路に立ったときに、きっと自分を助けてくれる、そんな1冊です。

こちらの記事でまえがきを公開中です。このまえがきで心をつかまれた、というご感想も多くいただいております。ぜひお読みください。