第4回

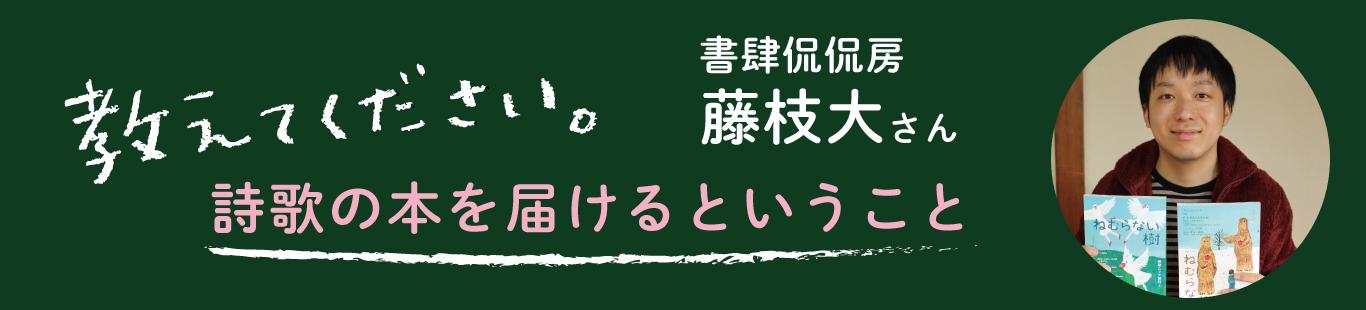

書肆侃侃房・藤枝大さんに聞く 「詩歌の本を届けるということ」(前編)

2019.12.16更新

いよいよ12月18日(水)に発売を迎える「ちいさいミシマ社」レーベル最新刊『今夜 凶暴だから わたし』(高橋久美子・詩/濱愛子・画)はなんと詩画集! ミシマ社で詩の本が出るのは、2011年刊行の『透明人間 再出発』(谷郁夫・詩/青山裕企・写真)以来、2度目のこと。これまであまり詩の本を出すことのなかったミシマ社にとって、詩歌の出版はまだまだ知らないことばかりです。同じ文学の中でも、小説やエッセイとも異なる独特の世界がありそう・・・(ドキドキ)。

『今夜 凶暴だから わたし』高橋久美子・詩/濱愛子・画(ミシマ社)

『今夜 凶暴だから わたし』高橋久美子・詩/濱愛子・画(ミシマ社)

本づくりはもちろん、営業にとっても未知の領域に踏み込む今回。「知らないことは先達に教えてもらおう!」ということで、近年、短歌の世界に新風を送り込んでいる福岡の出版社・書肆侃侃房の藤枝大さんにお話をうかがいました。テーマは「詩歌の本を届けるということ」。過渡期にある詩歌の世界においてチャレンジを続ける書肆侃侃房さんのお話に、書き手と読み手をつなぐ出版社のエッセンスが凝縮されていました・・・!!

2日連続でお届けします!

(聞き手:池畑索季/写真:杉崎凛)

*** お話を聞いた人 ***

藤枝大(ふじえ・だい)さん

1989年東京都生まれ。東京の出版社を経て、2017年より福岡の出版社・書肆侃侃房で勤務。短歌ムック『ねむらない樹』などの編集、営業のほか、本屋&カフェ「本のあるところ ajiro」の運営などを担当している。

◆書肆侃侃房 http://www.kankanbou.com

いま、若い人に詩歌が届いている?

―― いまはSNSやブログでも詩や短歌を発表できますよね。書き手はどのように作品を書いているのでしょうか?

藤枝 当然ですが書き手にも色々な層があって、SNSが創作活動を加速させている人もいるし、もうちょっと落ち着いて短歌だけを作っていたいという人もいます。短歌には「結社」という組織があるのですが、そこに所属する形で短歌の腕を磨いている人もいます。「短歌を書く人と読む人がイコール」だと言われたりするような時代もあったんですけど、いまはSNSがあることによって短歌を純粋に読むだけの人がかなり増えているような気がしていて、そういう人をもっと増やしたいなと思って活動をしています。もちろんそこから作品を作るほうに参入される方がいればそれは嬉しいですが、どの世界だってやっぱりまずは読者がいてこそ。そういう読者を増やすための活動を、日々の出版社としての営業や、〈ajiro〉(※〈本のあるところ ajiro〉:書肆侃侃房が運営する本屋&カフェ)でやっています。

書肆侃侃房の営業――「第一歩」を踏み出してもらうために

藤枝 たとえば、『ほんのひとさじ』っていう無料の冊子をつくっていて......

―― すごく分厚い! 無料の冊子なのに贅沢ですね。

藤枝 この冊子は書肆侃侃房から本を出されている著者の方に寄稿していただいているのですが、「歌集の棚から」というコーナーも設けています。毎号4人の書店員さんに気になった歌集のなかの一首についての感想を書いてもらっています。文芸担当の方だと扱う本も多いので、なかなか短歌まで手が届かないことも多い。なので、短歌に関わっていただくきっかけづくりとしても、お願いしていて。そうすると、この機会にと結構色々読んでくださるんですよね。このコーナーのために「初めて歌集を読みました」という方もたくさんいらっしゃいます。もともと短歌を好きな方ではなくても、「よかったら一度やってみませんか」「〇〇さんだったら、この歌集が好きかもしれません」といってお願いをしたり。それで歌を選んで文章を書いてみたら意外と面白くて、その後短歌の話をすることができるようになったり、歌集を発注してもらえるようになったり、ということが生まれています。とにかく書店員さんの文章がすっごく面白いんですよ! 例えば「本屋 lighthouse」の関口竜平さんは、千原こはぎさんの一首を掌編に膨らませてくださったり。

―― そういった紹介冊子やフリーペーパーなどの販促物にも非常に力を入れているのには、どんな背景があるんでしょうか?

藤枝 特に詩歌や海外文学のように、ベストセラー連発というわけではない、読者がすごく多いとは言えないジャンルで、本がただ積まれているだけだとなかなか興味を持っていただけない状況がある。そうしたときに、こういうツールはすごく重要なんじゃないかと思います。たとえば文学フリマとか読者と直接対面できる場所で本を届けることもやっているのですが、こういう冊子を持ち帰ってパラパラ見ていただくことで、そこから次の一歩が始まる可能性も出てくるかもしれない。なかなか第一歩に行き着いていただくのが難しい分野ならではの考えとでも言いますか......。

―― 第一歩にたどり着いてもらうためにあの手この手を。一回入ってもらえば後は......

藤枝 面白いという自負はあるので、とりあえず何か一冊出会っていただいたら、そこからどんどん広がっていくのではないか。そうした確信が社内には満ちています。だから販促物にしても、SNSにしても、ajiroにしても、読者の方の第一歩をいかに作るかを考えています。書店でのフェアにも力を入れています。歌人の方に選書をお願いしたり、「短歌くじ」を作ってみたり。年度初めの4月に全国の大学生協で「新入生に届けたい歌集」のフェアもやっていただきました。著者の方たちが協力してくださり、かなり反響がありました。

―― 既存の本屋さんの売り場だけでは広がりが限られる?

藤枝 まずそもそも、出版社から詩歌の新刊の案内が書店にほとんど送られてこない、と書店員さんに伺ったことがあります。そうすると、売り場を作る時にどうしても見計らいの配本に頼らざるをえないですよね。文芸書は詩歌だけではないので、少ない人員でやられていたり、お忙しいお店では、なかなか手が回らない。結果として配本されてきた本が並び、お店ごとに個性が出る、というわけにはいかない部分もある。自社の本は刊行前からチラシを作り気合を入れて営業をしますが、他社から出ている中にもいい歌集や歌書がたくさんあるので、それもできるだけお伝えしたりしています。最近だとパッと挙げるだけでも、山川藍『いらっしゃい』(KADOKAWA)、山下翔『温泉』(現代短歌社)、山階基『風にあたる』(短歌研究社)など、どれも面白いです。歌をここで引きたいぐらい。まずは勝手に切り込み隊長のようにご紹介などをして、第一歩をつくる取り組みをやっています。

たとえばうちで刊行している現代短歌アンソロジー『短歌タイムカプセル』や短歌ムック『ねむらない樹』には色々な歌人の方の作品が載っているので、それを読んで自分の好きな歌人を見つけてもらうことができる。『ねむらない樹』では巻末の著者プロフィールをかなり充実させています。ムックを見て興味を持った著者の歌集を、ぜひとも買ってもらいたいんです。

まずは自分のところで自信を持って出している歌人の方を知ってもらいたい。けれどその第一歩の先に、うち以外にも豊かな世界があるので、そこも見てほしい。例えば『髙瀬一誌全歌集』(六花書林)もすごいんです。そういう欲張りな感じでやっています。短歌というジャンルがこんなにも面白いんだっていうことを伝えたいと思ってつねに営業活動しているところがあるかもしれないですね。

編集部からのお知らせ

書肆侃侃房さんが満を持して創設された「笹井宏之賞」。記念すべき第一回の受賞作がついに本日、書籍として刊行されます! ぜひ書店でお求めくださいませ!

---------------------------------------------------------

柴田葵 『母の愛、僕のラブ』

A5判変形、並製、128ページ

定価:本体1800円+税

ISBN978-4-86385-387-4 C0092

装画:宮崎夏次系

栞:大森静佳・染野太朗・永井祐・野口あや子・文月悠光

第一回笹井宏之賞大賞受賞!

プリキュアになるならわたしはキュアおでん 熱いハートのキュアおでんだよ

バーミヤンの桃ぱっかんと割れる夜あなたを殴れば店員がくる

エスカレーターばんばか回る 恐竜のよろこぶときに鳴る背びれたち

旧姓の印鑑は保管するべきか 土に埋めたらなにか生えそう

まひるまにほろほろと雪 生きている意味などすっ飛ばして生きたい

-------------------------------------------------------