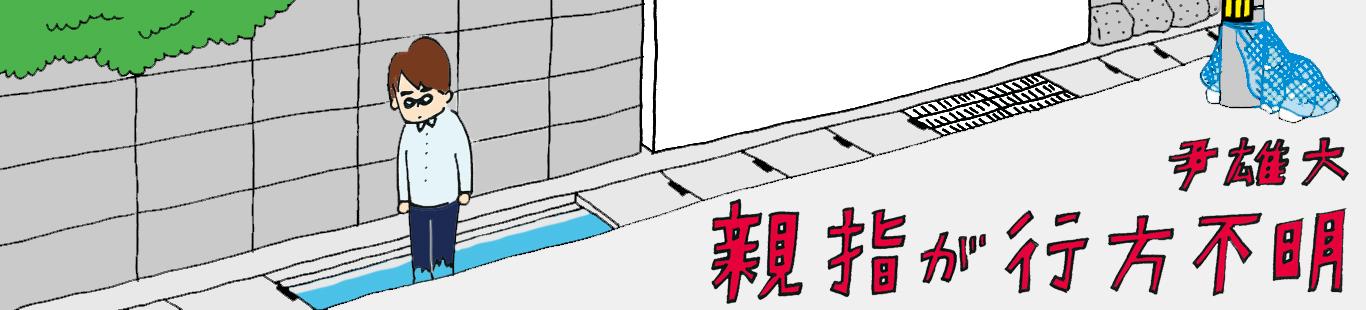

第5回

僕と秀吉と階段で

2020.09.11更新

7歳のとき、近所の方に子犬を譲ってもらった。幼犬の頃は雑種とはいえ柴犬の面影はあったけれど、育つにつれてだんだんとチャウチャウのような面体になっていった。この犬に秀吉と名付けたのは兄だった。そんなに豊臣秀吉が好きだったわけでもなさそうなのに、どうしてそんな名をつけたのかいまだに謎だ。

秀吉の散歩、階段落ち

毎夕、秀吉を散歩させるのは僕の役割だった。その頃には小学生ながら心が楽しまない日を送るようになっており、一歩も外に出たくないこともざらにあった。自分の身体と心とがうまく揃わないことがしんどく感じ始めていたのだろう。鬱々とした気分は夕方になると特に僕を侵食していった。普段は気にならず、日常として受け入れている毛羽立ったソファや油じみの取れないコンロ、リビングと廊下をわけるドアの立てる軋み。それらすべてを低調で低劣に感じてしまい、気力が萎えた。目に映るすべての景色が褪色し、灰色に見えてくる。そんな色合いがこちらの気持ちに染み入ってくるとちゃんと立ってはいられず、うずくまりたくなる。到底生きていることが割りに合わないとでもいうような感覚に襲われてしまう。

そういう時にとる食事は苦味とえぐみが口中に広がり、箸が進まない。母は時折、「そんなに嫌なら食べるな」と怒った。料理がまずいのではなく、単に不調なのだが、それをうまく説明できず泣き出すほかなかった。なぜ自分が鬱屈した状態に陥っているのかわからないからだ。

気持ちが上がらない時に秀吉を散歩に連れ出すのはつらいことだった。投げやりな気持ちでいるものだから、彼が行きたい方向に進もうとするだけで苛立ちが募った。散歩は彼の意志を無理に曲げて、さっさと済ませようとするようなおざなりのものでしかなかった。行き先は近くの公園か川かで、その日は坂をのぼり川へ向かった。いわゆる天井川だ。

坂を上り切ると幅の狭い台地になっており、川の流路は南北をほぼ直線に土地をえぐって走っている。並行する道路から見下ろすと川底は低く、ランニングコースとして整備された側道までは階段で降りないといけない。15段くらいある階段はコンクリートの仕上げも荒く、ところどころが欠け、穴が空いており、申し訳程度に手すりが付いていた。

その日の秀吉は僕のやる気のなさに苛立ったのか、いつもは一段ずつ降りるところを急に駆け出した。大型の犬ではないが、7歳の子供を振り回す程度の力をその日は余すことなく発揮した。引きずられた勢いを踏みとどめようとしっかりと地につけたはずの足は階段の縁を超えてせり出し、行き場を失った。手にしたリードのピンと張ったテンションは僕の身を前のめりに中空へと踊らせた。

さっきまで六甲山系の山並みを見ていたはずが、階段の一番下の暗灰色のコンクリートの亀裂とそこから顔を覗かせた雑草やノジギクが眼いっぱいに広がった。景色の一変をもたらしたのは、駆け下りる秀吉の足の運びで、僕の身体を急降下へと誘った。

落下するわずかな時間にも、ふと向こうに散歩でたびたび顔を合わせては、互いに唸り声を上げるアフガンハウンドがいるのを認めた。ここで手を離すと秀吉は飛びかかってしまう。それだけは避けなくてはと手にしたリードをしっかり握る。次の瞬間、額が階段の半ばあたりのヘリにまともにぶつかった。ガッと鈍い音が頭蓋に響くと、そのまま犬に引きずられる格好で階段に何度も頭を打ち据え続けて下まで落ちた。リードを離さなかった右手の甲から指にかけて皮膚が破れ、肉が顔を覗かせていた。あまりの痛さに泣きながら、秀吉を引きずるような格好で階段を上がると家へと戻った。

額の右側が異様に腫れ上がっており、親は慌てて近くの診療所へ連れて行った。老医師は打撲とあっさり診断し、湿布を渡して終わった。町の診療所にCTスキャンは望めない。この時の額の打撲の痕跡は今なお残っており、相当激しい衝撃だったと見える。その日を境に明らかに変わったことがある。右目がズレてしまった。

視線の先、それは明後日の方向

僕を知っている人は、いつかの時点で必ずといっていい程こう言う。

「目が合っているはずなのに合っている気がしない」

右目がほんのわずかであるが、相手の視線を外すような微妙なズレ方をしている。物理的にズレているとはわかっていたけれど、概ね前を向いているのだから大したことではないと思っていた。

数年前、精密検査してもらってわかったことがある。例えばボールが自分に向かってきたら、その運動の全体の軌跡を捉えつつ、動いている球にピントを合わせる機能が同時に働くのだが、そのふたつが連動せずにバラバラなのだ。球技のことごとくが苦手で、ボールを打つことが非常に難しい理由がわかった。

ただ最近になって、そういった運動機能の物理的な問題として扱っているだけでは発見されにくい現象が目に起きていると知った。右目のズレは見かけからするとほんの少しのことだが、感覚的には視線は右斜め上を向いているということに気付き、大いに驚いた。目は前を見ていなかったのだ。

確かにメガネをあつらえる際の視力検査だとか、物理的な機能だけをとりあげる際には異常は認められない。肉眼は前を向いているし、現に前が見えている。

けれども内的な感覚としては、右目は常に右斜め上を気にかけている感じで外を捉えている。肉体の層ではない身体の感覚が、常に前ではない方角を向いている。

肉体と異なる身体と聞いてもピンと来ないだろう。例えば幻肢痛という現象がある。四肢を切断したにもかかわらず、もうないはずの四肢が痛んだり、ないはずの手足の先端があるように感じられてしまうという現象だ。この場合は肉体としては存在しないが、その人が長年生きてきた身体として四肢は存在し続けていることになる。

ないはずのものがあると感じるのは幻覚であり、だから幻聴ならぬ幻肢とされるのだろう。だが、いくら他人が「ない」と言っても本人には「ある」と感じられるとしたら、その人にとっては無形の手足が、身体があるのだ。実際、痛みもある。

ないはずの四肢に痛みが起きるのは、脳内の手足に該当する部位のバグとして説明されることもある。だが、これは脳という局所で語れるようなものではなく身体全体の話ではないか。

「手足がない」という時の「ない」は、物理的な次元では確かにそうだ。だが、その「ない」は現に感じている「痛みがある」の「ある」と釣り合っていない。

僕らは「手足がない」とすれば「痛みがないはずだ」と手足と痛みをいわばシンメトリーの関係で捉えている。それは合理的、機能的、解剖学的な身体観からすれば、最もな考え方かもしれない。ないものはないし、あるものはある。目で見て触れて確認できる。それが人間の身体だと信じている。

けれども、それは僕らが馴染んでいるコンセプトでしかないかもしれない。「ないものはない」の合理的身体観は、現に痛みを感じる身体観を無視している。無視しても構わないと思えるのは手足のない身体が痛みを発することは「ありえない」からだ。

「ありえない」のでも「ありえる」のでもなく、ただ「ある」と捉えてみる。ないはずの手足とその痛みが「ある」を前提にした時、その「ある」を支える身体観とはいったい何だろう?

生きることには形がない

手で触って目で見て確認できる層の肉体ではない、無形の身体が確実に人間にはあるのではないか。そもそも生命は無形の現象だ。例えば死んだからといって急激に体重が減るわけではない。物理的ではない何かが身体から抜けた。それを指して人は魂と呼んだのだろうが、生きていることの本質は目には見えない領域に広がっている。だとすれば、最も生命がその本領を生き生きと発揮している瞬間もまた無形のはずだ。生命の活力は決して目には見えないものだからだ。「見えない」から「ない」のではなく、「見えない」からこそ「ある」のだと言えないだろうか。

肉眼で捉えられるような客観的、物理的な身体ではなく、内観とでも言うほかない、内側の感覚に目を向けた時に初めて観えてくる身体がある。僕の右上を向いたままの右目は、内観して初めて現れる身体だ。それに気付いたのはつい最近のことだ。

これまでの連載で身体のあちらこちらが捻れ、痛むとたびたび書いてきた。ある日、捻れを正そうとするのではなく、捻れをそれとして感じてみようと受け入れてみた。捻れているから痛むのか。それとも捻れを正そうとして痛むのかわからなくなったからだ。

どの方角に捻れたがっているのかを観ていくと、身体はどんどん左右非対称になっていく。右肩はやや外に開き、右腰は時計と反対回りに捻ったほうがよさそうだ。こんなふうにして身体を観ていくと、右目は確実に前を見ようとはしていなかった。

階段から落ちて以降、打撲や捻挫などトラブルのほとんどは右半身に起きた。後年、右足首に負ったひどい捻挫は右膝の半月板損傷と右股関節の歪み、さらには左足と比べた時の長さのズレを招いた。こんなにも右側に支障が起きたとあっては、やはり額の右側をコンクリートにひどく打ち付けたことに遠因があるのだろう。

右半身と左半身がズレていて困りごとを招きはするが、かといって僕は破綻しているわけではない。そうであればとっくに死んでいるからだ。肉体はズレながらも、身体としての自分は跛行し、倒けつ転びつではあってもちゃんと存在し生きている。

どういうわけか僕たちは対称性のあることが良いとかまともだと思っている。それは手足の長さが左右で同じであるとか。右手でできる動きは、左手でもできてこそ運動能力の高さの証であるとか。あるいは誰かが命じた通りにちゃんと行動できるといったことも含まれる。ここでの対称性はどれも概念の領域の話だ。

人間の身体は本当は非対称だ。手足の長さは微妙に違う。顔もそうだ。表情の豊かさは左右の違いがもたらしている。左右が対称が美しいのは動かない限りにおいてであり、そこに生命の本質である動的な活力は見当たらない。

前へ出る時、両足を同時に出す人はいない。右なり左足を出すはずだ。それはズレであり偏りだ。ズレがあり偏りがあるから動き出せる。偏在が自由を保証している。

僕は口ごもり、固まってしまうことの多い、とても硬い身体を持っていた。引きつけを起こしたかのように痙攣することもしばしばあった。もしかしたら、あの日あの時、階段から落ちたのも、自らの意識できない層の身体が強制的に亀裂を走らせ、人よりは大きくズレて偏らせて動き出すべくそそのかしたのかもしれない。