第12回

お店で出会う

2024.07.05更新

まずは「おおきに屋」について語ろう。

北白川にある居酒屋、それ以上。高3の冬からかよっている。ぼくにとっての、京都の軸点。舌のめざめの現場。小説、宗教、音楽、釣り、あらゆる文化にまつわる街の教室だ。

高3のぼくは画学生だった。高校には、終わりの鐘が鳴るころ一度顔をだすだけで、日中はずっと家に近いガラス張りのアトリエで黙々と手を動かしていた。鉛筆デッサンが好きだったけれどヘタだった。色彩は好きじゃないのにずっと高評価された。

3学期、京都の芸大をうけた。実技試験は二日かけて、デッサン、色彩、立体の三つの課題にあたる。京都工繊大にかよう小中の先輩、岸田さんの家に泊めてもらい、そこから芸大の入試会場にかようことにした。

試験前日の夜、

「しんじくん、晩ごはんとか、どないする」

「その辺の中華とか、ファミレスですませますわ」

「いやいやいや」

と岸田さん。

「明日本番なんやし、ちゃんとしたもん食べとかへんと。ぼくがバイトしてるお店、連れてったるわ。おまけするし、まかない料理とか、出してあげられると思うし」

それが初おおきに屋。L字型カウンター長辺のすみにちょこんと座った。満員の店内にひとの声がわんわんこだましていた。

奥の厨房でメガネのご主人がつぎつぎとしあげる料理を、岸田さんはじめバイトの学生が2名、店じゅうを飛びまわって、客の前にひらりと置く。

壁にさがった和紙に踊る「ケジャン」や「てっぴ」などの語が、なんの意味かさっぱりわからなかった。なにもいわないぼくの前に、ひらり、ひらり、小さな皿がつぎつぎと着地した。

「ほい、いしいくん、これ」

「はい、しんじくん、つぎ」

驚愕した。こんな世界があっていいのかと思った。ふぐの唐揚げをはじめて食べた。すっぽんの卵をはじめて食べた。韓国温麺を、手作りの豚まんを、わたり蟹のケジャンを口にいれ、ひと噛みするごとに広がる目に見えない花火にうっとり酔いしれた。

翌日も出かけた。その翌日も、そのまた次の日もいそいそと顔をだした。

店主の望月さんはカウンターごしに、

「もはや、試験うけにきたんか、ふぐ食べにきたんか、わからんねえ。あ、ちがうな、蟹食べにきたんやな」

そういって、かかと笑った。

すってんころりと芸大を落ち、なんとか高校を卒業したぼくは、岸田さんの友人、内田さんの紹介で、梅田のデザイン事務所に見習いではいった。1984年だった。大瀧詠一の新譜「EACH TIME」のカセットが24時間オートリバースでまわっていた。

プロの現場はおもしろく、うまれてはじめて(読書以外で)、楽しすぎて眠りたくない日々がつづいた。夏の朝、社長の奧村さんに応接室に呼びだされ、このまま絵をつづけていくと、きみは気が狂い、路上でのたれ死にすることになる、いったん、ふつうの大学をうけて大学生をやりなさい、という意味のことをいわれた。わかりました、そうします、と即答した。なぜ即答できたのか、いまだにわからない。

翌年の4月、京都の大学へ通うことになった。下宿先を紹介してもらおうと、正門の前の不動産屋にはいると、背広姿の小柄な社長が立派な歯をみせ、

「ええ新築おます。乗んなはれ」

社長のライトバンからおり、交差点の案内板をみあげた。北白川上終町。目の前に建つ白い学生アパートはたしかに新築にみえた。その場の気配にデジャブを感じ、アパート脇の通路をとおって裏の駐輪所に出ると、道をはさんだ店の前で、望月さんがホースを握りしめて水をまいていた。

「おやー、いしいくん。ひさしぶりやねー」

望月さん、通称 望 ちゃんはにこやかに笑った。不動産屋の社長がどこにいたのかはおぼえていない。ぼくは望ちゃんの顔をまっすぐ見すえ、

「この春から、このアパートに引っ越すことになりました、よろしくお願いします」

そういって深々と頭をさげた。

大学4年間、カウンターの末席に何度お邪魔したかしれない。友人と来た。ガールフレンドと来た。両親、兄弟とも来た。

ひとりでも来たが、一介の大学生にそんな資金はない。閉店する頃合い、マンションの階段の踊り場に立って様子をうかがう。最後のお客さんが店を去り、望ちゃんかバイトの学生が看板の片づけようと表へ出てこようというタイミング、ぼくは階段を駆けおり、まだ灯りのついている店内に飛びこむ。

「ああ、もうおしまいですか。遅かったかあ」

望ちゃんは食器を洗いながら顔をあげ、

「ええよ、いしいくん」

にやにや笑っていう。

「まかないの鍋するから、いっしょに食べていき」

キャベツをひと玉持ちこんだことがある。どうしても望ちゃんの包丁で千切りが食べたい、などといって。酔っぱらってもいなかった。望ちゃんは苦笑しつつも大量の千切りをボウルに盛ってだしてくれた。

料理だけではない。おおきに屋の最大の名物がお客さんだった。同志社・神戸製鋼のラガーマン、お医者さん夫婦、お坊さん、デザイナー、音楽家、劇団員。隣にすわって三十分たてば誰とでも会話がはじまった。望ちゃんがそうなるように店の手綱を操っていた。

ふだん水質調査の仕事についているTさんはブルースマンだった。休日、バーボンの瓶を手みやげにアパートを訪問した。ドアの向こうでレコードが鳴っている、と思ったらTさんがギターをかき鳴らしてうたっていた。

本も食器もすべてが整っている部屋だった。こたつの上のコカコーラの瓶にバラが一本さしてあった。花が一輪あると生活が変わるよ、とTさんは教えてくれた。卒業までTさんにならって部屋に花をかざった。

カウンターで聴き耳をたてているだけで世界がひろがった。いま店の外で世界が滅んでもこのひとたちがいれば大丈夫だと根拠なしに思った。大学で習ったことはわずかだが、おおきに屋さんで学んだことは底が知れないし、すべてがいまだに果てなく膨れつづけている。

卒業した夜はひとりでおおきに屋さんを訪ねた。望ちゃんは生ビールを注いで乾杯してくれた。

マンションを引きはらう日にもあいさつにいった。卒業後、東京の会社に勤めることが決まっていた。望ちゃんは笑って、

「どうせまた、このあたりに戻ってくるんやから、いしいくんは」

といった。予言どおりになった。

東京の調布、浅草、三浦半島、結婚してからは松本へと引っ越した。西の方面に用事があれば、その夜は京都に、というよりおおきに屋に足をのばした。そのたび望ちゃんは斬新な話題でぼくを迎えた。コアユ釣り、密教思想、コーヒー、山の猟師、阿闍梨さま、競輪。ぼくにとっては望ちゃんのしてくれる話の豊かさがおおきに屋の味わいそのものだった。

2009年、松本の家の契約が五年で切れ、ぼくは園子さんとふたり、京都の古い町家に引き移ることになった。引越の当日、三浦半島の鮮魚店「まるいち」からお祝いに地魚の詰め合わせが届けられた。台所がまだ使えず、発泡スチロールのケースごと望ちゃんのもとに運んだ。手入れの行き届いた包丁で、プロの職人がさばくと、美味だと思っていたイサキ、カマス、ムツの刺身が、こんなにも美々々々々々々味にランクアップするのか、と、全身の細胞ごとで驚いた。

2010年にうまれたひとひの、初めての外食は「おおきに屋」だった。吉本ばななさん母子と待ち合わせし、舌鼓のセッションを繰りひろげながら、マンガトークに花を咲かせた。「きょうの猫村さん」を出したばかりのほしよりこさんをお連れしたら「こんなおいしいとこ、あるんですねえ」と感嘆していた。青山真治監督と、最後に顔を合わせたのはこのお店のカウンターだった。

大竹伸朗さん、湯浅学さん、鬼海弘雄さん、敬愛する大先輩が京都にやってくるたび北白川上終町にお連れした。ほとんど学生気分だった。いつものように、カウンターのむこうで望ちゃんは「おう、いしいくん」と笑い、季節ごとの料理を絶妙のタイミングでならべ、耳をかたむけ、語り、なんでもない風で特別な空気を店内に醸した。

もちろん、ひとりでもふらっと手ぶらで訪れた。

「呂律がまわらない、っていうときの呂律って、いしいくん、なんだか知ってるう?」

「え、知りません」

「声明の調子のことなんやって。大原に、呂川と律川って川があって、声明がうまく合うとったら、川の音もようまわるんやて」

翌日大原を訪ね、それがきっかけで小説『悪声』を書きはじめた。

「いしいくん、明日四時に迎えにいくからね」

「はい、家の外で待ってます」

何度も何度も、早朝の琵琶湖へ連れていってもらい、コアユ釣りを教わった。そして長編『チェロ湖』がうまれた。

そんな風に四十年が過ぎた。二百年くらい経っている気がする。

ある日、望ちゃんから電話があった。

「いしいくん、来週の土曜って、京都にいてるう?」

「え、いてます。夕方、京都芸術センターで、「エンジョイダンスフェスティバル」いうイベントに呼ばれてます」

「そうかあ」

一度間をとり、

「昔からの常連さんで、デザイナーさんがいるんだけど、ヘイキチさんていう、おもっしろい方で。ひさしぶりにお店に来られるいうから、いしいくん、ぜったい会っといたほうがええなあ、って思ったんやけど」

望ちゃんがこんな風に誘ってくれるのは珍しい。

「たぶん、イベントのあと、なんもないと思うんで、9時頃だったら行ける思います」

「ほんま!」

と声を明るませ、

「ヘイキチさんも、それくらいの時間になるいうてたから、ちょうどええかも。でもいしいくん、どうかムリしないでね」

電話を切ったあと、いつになく胸が躍っているのに気づいた。ひさしぶりのおおきに屋さんだ。ひとひにいったら、ぜったい付いてきたがるだろうな。

その週はわりと忙しかった。月曜日に一家でクレイジーケンバンドのライブにいき、火曜水曜とひとり東京にでかけ、三つの出版社をまわって新刊や連載の相談をした。木曜は誕生日で、京都の家で一日じゅう長編のゲラに朱を入れ、夜は園子さんから豪華ディナーを振る舞われた。

金曜のお昼、鎌倉の出版社「港の人」の井上さんから電話があった。ぼくは真っ青になった。お昼前に京都でお目にかかる約束をすっかり忘れていた。

平謝りに謝るぼくに、電話のむこうの井上さんは苦笑し、

「明日も京都にいます。12時に『メリーゴーランド京都』でいかがですか。明日からのギャラリー展示をお手伝いしてるんです」

土曜日になった。ぼくはネクタイを締め、自転車で四条河原町に向かった。用心し、約束より30分早い11時半お店に着いた。

「あれえ、いしいさん」

店長の鈴木潤さんがレジ前で顔をあげた。

ぼくは笑いかけ、

「ひさしぶり、ここで待ち合わせやねん。ギャラリーの展示、見せてもろていい?」

「どうぞどうぞ」

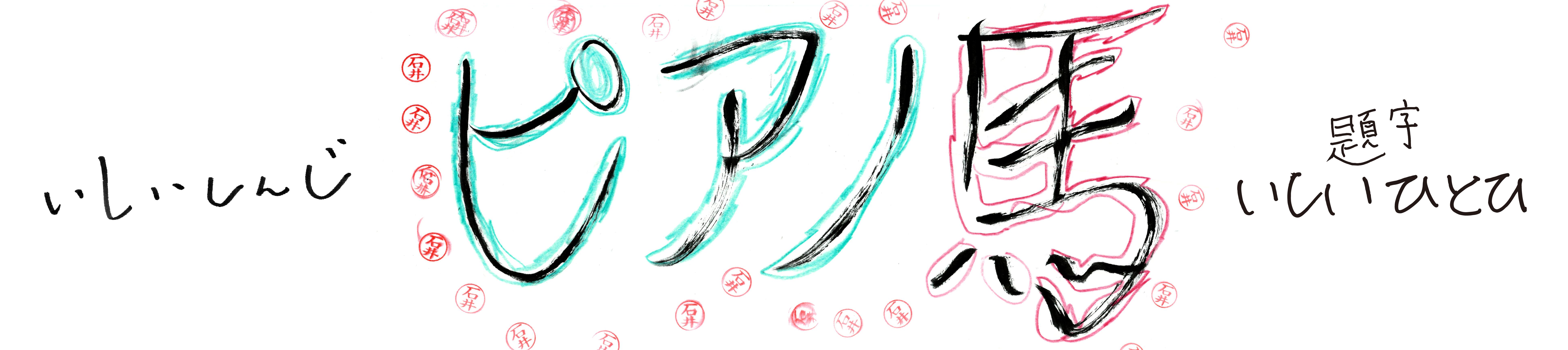

何気なくギャラリーの入り口を見た。「羽良多平吉個展 二角形」。ああ、と息をのんだ。胸の躍動が一気に最高潮まで達した。さまざまな色、かたち、音が、ぼくの全感覚をめぐりめぐった。その勢いをかみしめ、ゆっくり、ゆっくりとギャラリーの床を踏みしめた。

「いしいさん、こんにちは」

振り返ると、「港の人」の井上さんが立っていた。ぼくは挨拶をし、前日の非礼を詫び、その上で、この展覧会と井上さんはどのような関わりがあるのですか、と訊ねた。

「羽良多さんの新刊を、うちの出版社で出していただけることになって」

嬉しげな声で井上さんはいった。

「その出版記念の個展で、全国を巡回してまわってるんです。いしいさんは、羽良多さん、ご存じだったんですか」

ぼくは視線を合わせ、

「今晩、とあるお店で、晩ごはんをごいっしょするかもしれないんです」

胸を押さえながらこたえた。

エンジョイダンスフェティバルは盛りあがり、タクシーでおおきに屋にたどりついたときには9時半をまわっていた。カウンターにお客さんの姿はなかった。望ちゃんはカウンターの向こうからすまなさそうな顔で、

「いしいくん、せっかく来てもろたのにホンマごめん、ヘイキチさん、今日これなくなったってさっき電話あってねえ」

ぼくは笑い、

「知ってますよ。個展の初日ですもんね。ギャラリーのスタッフや「港の人」の井上さんとパーティでしょう」

望ちゃんはきょとんとした顔で、

「なんで知っとんの」

金曜からこの日の昼までの経緯を話すと、望ちゃんははじめは呆然とし、やがて手を叩いて笑いだした。

「それだけじゃないんですよ」

ぼくはいった。

「ヘイキチさん、って望ちゃんが電話でいった瞬間、胸がぞわぞわってしたんです。今日、ギャラリーで『羽良多平吉』の名前を見た瞬間、びっくりするっていうか、ああ、そういうことなんやなあ、って、この世のなりたちに気づかされました。望ちゃん、ぼくね、羽良多さんのおかげで、40年前『おおきに屋』に来られたんです」

「ええ」

望ちゃんはふたたびきょとん顔になって、

「なにそれ、どういうこと」

高校3年をかけて、音楽を聴くこと、本を読むこと、絵を描くこと、映画や絵を見ることしか、ぼくはしていなかった。一日に一度は書店とレコード屋に顔をだし、世に溢れかえる固有名詞の波に溺れながら懸命に水をかいた。

二歳年上の長兄は目が早かった。モダンジャズもゴダールもSFも先に手をだしたのは兄だった。兄は軽やかに様々な事象を次々と踏んで歩き、ぼくはその沼にはまりこんで出られなくなる、というのがいつもの構図だった。

「しんじ、松岡正剛って知ってる?」

「え、きいたことない」

「この雑誌、ちょっとすごいぞ」

と手渡してくれたのが「遊」だった。ぼくはたしか中2だった。1ページ目から頭が爆発した。小説、音楽、アート、思想、旅行、宇宙、歴史、すべてを錬金術師の魔法で溶かし本のかたちにしたものが「遊」に他ならなかった。松岡正剛はその編集長だ。

「遊」の版元、「工作舎」という名を頭に刻み、書店をめぐった。これまでどこに隠れていたのか、と訝しんでしまうくらい、工作舎の本は続々とぼくの前に現れた。「平行植物」「大博物学時代」「文字の霊力」「星界の音楽」・・・。本って、こんなにかっこよくなるのか、と、一冊ごとにぼくは痺れた。描くこと、線を引くこと、かたちをつくることに興味が湧いた。

ぼくはデッサンをはじめ、色を塗りはじめた。あいている時間などなかった。世界は解き明かされるべき謎で詰まっている。太陽の光を鉛筆の先でとらえ、月の脈動に耳をかたむけた。

画家、デザイナー志望となったぼくは、高3の冬、京都に受験にやってきた。そこで「おおきに屋」と望ちゃんと出会った。

「工作舎の本の多くが、羽良多平吉さんの装幀でした」

ぼくはつづけた。

「本のページで見て、その名前は目に焼きついていたんです」

「ヘイキチさん、いしいくんが来はじめたときから、ずっといらっしゃってるよ」

さすがの望ちゃんも驚きを隠せず、

「東京からこっちに来られるたび、寄ってくださってね。そうかあ、早い時間だったから、いしいくんとは会わなかったんだねえ」

「ヘイキチさん(と、ぼくまで呼びはじめた)の本のおかげで、ぼくは絵を描くようになり、『おおきに屋』に来るようになり、小説も書いて、そして40年後、ここでこうしてヘイキチさんの話をしてる」

「おもしろいねえ」

と望ちゃんは笑った。

その日はひとりの来客もなく、ずっとふたりきりで話していた。ひとつの夜がお店を深々と取りまいていた。

翌週の火曜、カウンターで待っていたら、からりとドアベルを鳴らし、羽良多平吉さんがゆっくりと入ってきた。大きなそのからだより、さらに大きな空気を全身にまとっていた。僕は深々と一礼し、早口にならないよう気をつけ、ぼくがどうしてこの「おおきに屋」にいるのかを告げた。

「そういうことがあるんですねえ」

と平吉さんは深い笑みを浮かべていった。

本の話、デザインの話、「二角形」の話。平吉さんの声はチェロのように響き、すべての話題を豊かにふくらませた。40年前、はじめてこの店に来たときと同じ席に座っていることに、ぼくは気づいた。日時もちょうど、あの夜と重なっている。

ひょっとしたら、とぼくは思った。あの日のぼくは、いつか「遊」のデザイナーとカウンターで隣りあって、絵について語り合う日が来ることを、無意識の奥底で、予感していたのかもしれないな。

おみやげに、と、ツバクロすっぽん食堂12周年記念の冊子「すっぽんと皇女」を手渡した。平吉さんは表紙の線画に見入り、

「いいなあ、この線はいいですよ。よくわかる」

と何度もつぶやいた。

「ひとひさんの絵はほかにないですか。ぜひ見てみたい」

というわけで、ひとひが色鉛筆で描いた絵が、いま、デザイナー羽良多平吉の仕事場のデスクに大量に積まれてある。

了