第1回

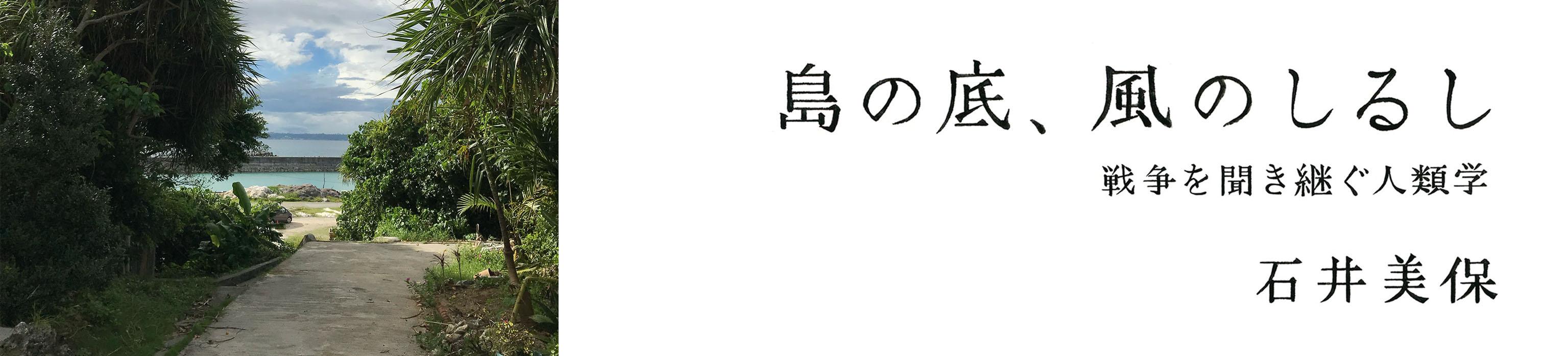

石畳の小径

2025.01.20更新

小径はやがて、舗装された道路にぶつかる。角を曲がると、私たちがそれに沿って歩いてきた、屋敷囲いをめぐらせた旧家の正面に出る。立派なヒンプン(1)を設えた門の内側には、なかば立ち枯れた背の高い常緑樹が三本、年とった番人のように並んでいる。

ここは水田だったんです。......ええ、もう全部、水田だったですよ(2)。

道路の向こう側に広がるサトウキビ畑と、その果てに横たわる低い山並みの方を見やりながら、湧上さんがそう言う。その穏やかな声音とともに、低山のふもとまでなだらかに広がり、青々と風にそよぐ水田の景色が浮かんでくる。その頃に水源から引かれ、枝分かれしながら何枚もの田んぼを潤していた水路はいまなお、サトウキビ畑の間を貫いて、ちらちらと光る水を運んでいるはずだ。

この木はですね、フクジギー、フクギ。これね、ずっと植えられていたんですよね、枯れてしまって。〔...〕そんで私、子どもの時はこの木に登って、枝渡りをしてね、向こうまで。稲の収穫の時は、ここ〔木の下〕に積みよったもんですからね、稲藁を。そんで、上から飛び降りたりしてね......。

裸足で木の上によじのぼり、枝にぶら下がっては藁塚の上に飛び降りて、藁くずにまみれて笑い転げている少年たちの姿が眼に浮かぶ。そのそばで忙しく立ち働いていたはずの大人たちは、せっかく積んだ稲藁の山を滅茶苦茶にしてしまう彼らを叱っただろうか。それとも笑って、放っておいたのだろうか。

この集落や近隣の

夏の日盛りに田んぼの畦道を歩いていくときのむっとした草いきれ。朝方、近所の製糖工場から聞こえてくるリズミカルな機械の音。月のない夜、親の後をついて山道を歩いていくときの闇の深さ。夜の庭先に充満する草木の匂い、家畜たちのたてるくぐもった音。水田の上に蒼々と広がる

あまりにも多くのものが、いまはもうそこになく、微かな痕跡しか残されていない。かつてここにいた人たちも、家畜たちもいなくなり、集落の景色も日々の営みも変わってしまった。この石畳と石垣、あの山並みと空、高台から見晴るかすことのできる海はまだ、ここにあるのに。

それでも、その場所を指差して語る人の声とまなざしは、かつてそこにあったものたち、そこに生きていた人たちの姿を束の間、懐かしいものとして浮かび上がらせる。

そしてまた、そうした声やまなざし、残された痕跡や空間を指し示す身ぶりを通して、この土地に刻まれたもうひとつの歴史と時空間の層が、不意に露わになることがある。

......そして、戦争の時はですね、向こうからやられたときはこっちからも大砲を撃って、西の方に向けて弾を撃ったわけですよね。そしたら瞬く間に反撃されて。......けっこう、この辺には亡くなった兵隊の亡骸が、田んぼだったけんどね、田植えするときに骨が出てきた。

陽光のさすサトウキビ畑と山並みの方を見やりながら、淡々とした口調で湧上さんはそう続ける。いま目に映る景色の奥にうっすらと浮かんでいた、土埃の道と風にそよぐ青田、光と水の気配に満ちた風景は、その言葉とともに俄かに色を失う。かわりに現れてくるのは、黒い森の上にたなびく硝煙と、生きものの気配の消えた焼け焦げた地面だ。

そうだった。ここもまた、戦場だったのだ。この場所だけではない。湧上さんの語りに出てくるいくつもの土地の名前、私を案内してくれたいくつもの場所はどれも、少年の日に彼の体験した戦争の記憶と結びついている。

すぐそばにいるその人の存在、みずからの経験と記憶の一端を語るその声と仕草を通して、目の前の景色がその色を一変させるように、ある場所に刻み込まれた出来事の残像が浮かび上がってくる。いま・ここにある風景はそうやって幾重にも重層化し、奥行きを増していく。語られた言葉とその場所の醸しだす空気、光や影といったあらゆるものが渾然となって私の中に流れ込み、ときに茫漠とした、ときに鮮やかなイメージをつくりだす。それらは泡のように儚く不確かなものだけれど、何十年もの時を経て、その場所に私たちがともに立ち、ある出来事について思いをめぐらせ、問いかけと応答を重ねながらそれを言葉にしていくという、ある意味で奇跡のように稀有な邂逅を通して受け渡され、私の中に生まれてきたものだ。

たとえそれが泡のように儚く、不確かなものであったとしても、それでもそのときに受けとったひとつひとつの言葉とまなざしを辿り、いま・ここにある風景と過去の光景の間を往き来しながら、それらの事どもを書き留めてみたい。そうしなければ、消えてしまうかもしれないものを。それは私の出逢った人たちが語ってくれたことであり、各々の場所に残された出来事の痕跡や断片であり、そして、それらにふれることを通して私の中に生まれてきたイメージや思考、感情の一部でもある。

そのそれぞれの間にはきっと、小さくないずれや裂け目があるだろう。出来事をめぐる事実は部分的にしかわからず、語り手の経験そのものにふれることはできず、感じとったすべてのことを言葉にすることは不可能だ。それでも、それらのずれや綻びを覆い隠すのではなく継いでいくように言葉を探し、自分という存在を通してその出来事を、その時・その場所にいた誰かの経験を、その声の震えや

そのようにして誰かれから受けとった言葉を自分の

そうした声と言葉とまなざしは、いったい誰のものであり、誰に向けられているのだろうか。

この土地を訪れて話を乞うた余所者である私を受け入れ、時間をかけて、自分の人生に起こったことを教えてくれた人たち。それらの出来事が起こった場所、自分が人生の一時期を過ごした場所をひとつひとつ確かめながら、一緒に歩いてくれた人たち。なまなましい痕跡の残るいくつもの廃墟を、下生えをかき分け、岩の裂け目をくぐり、暗闇に踏み入って案内してくれた人たち。そして、その人たちの語りや残された痕跡を通して私の出逢った、いまはもうこの世にいない人たち。あまりにも多くの、けれども一人一人独自の顔と声と来歴をもった、誰かにとっての愛おしく懐かしい人たち。

「その人たちのために」と、でも、私が言うことはできない。その人たちのために書き、その人たちのために祈ると、たやすく口にすることは。ただ、できることなら――もしも許されるなら、あなた方に恥じないものを、どうか書くことができますように。

そのように、私は祈る。海に臨む丘を覆う亜熱帯の樹々や、茜の空に浮かぶ壮大な雲々や、空と混じりあった深い海の色を

この文章の宛先は、だから私の出逢った幾人もの語り手たちであり、私を導いてくれた案内者たちであり、彼らの背後にいる大勢の死者たちである。同時にそれは、いま生きて、そばにいる身近な人たちであり、私のまだ出逢っていない誰かであり、私のいなくなった後の世界に生きているはずの誰かでもある。

そのようにして語りだされ、書き留められ、伝えられた言葉はきっと、それを受けとったそれぞれの人の思いや感情や記憶を織り込み、少しずつかたちを変えながら、さまざまな声や言葉とつながっていくだろう。そのときどきに違う言葉で、異なる声と旋律で歌い継がれ、風にのって広がっていく歌のように。宛先のない祈りのように。

(1)門の内側に設けられた、目隠し兼魔除けの役割をもつ塀のこと。

(2)本章で紹介した湧上洋さんの語りは、二〇二四年三月七日、沖縄県南城市

編集部からのお知らせ

石井美保さんと藤原辰史さんの対話

2024年8月、『裏庭のまぼろし』(亜紀書房)と『中学生から知りたいパレスチナのこと』(ミシマ社)の刊行を記念して、石井さんと歴史学者の藤原辰史さんが対談されました。

こちらのアーカイブ動画を、2025年1月31日まで販売しております。

テーマは、「私たちはどのように戦争と自分を結びつけ、歴史に出会い直すことができるのか?」。

本連載とも深くつながるお話です。ぜひあわせてご視聴いただけたらと願っています。

-thumb-800xauto-15055.png)