第1回

平川克美×安田登 その日暮らしの男たち(2)

2018.04.14更新

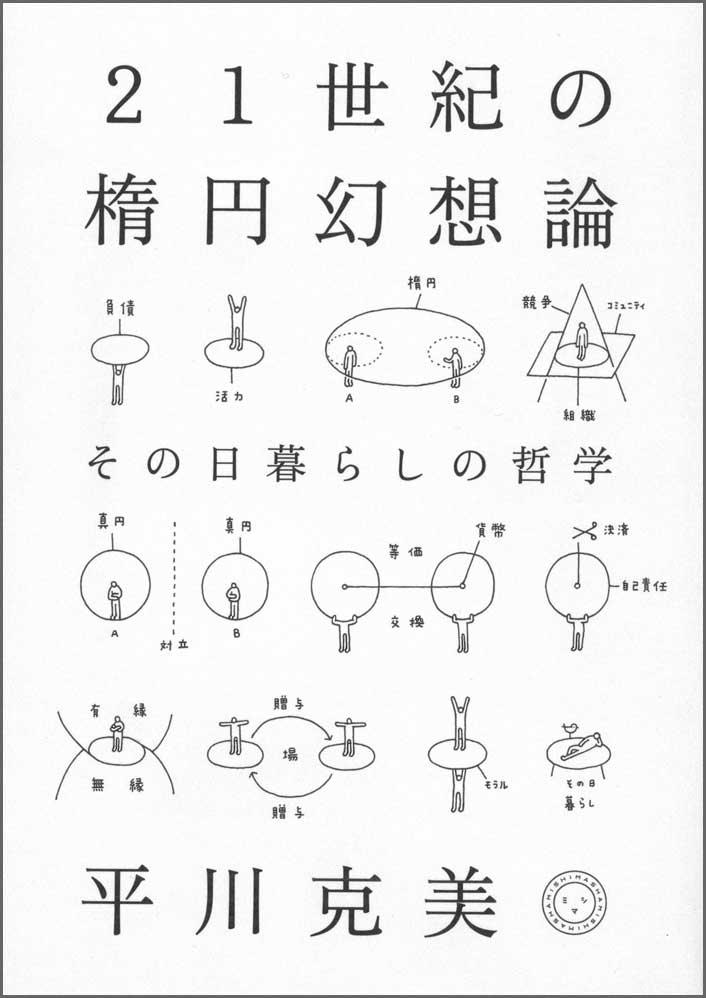

「貯金がない」「お金がないときは人からもらう」こんな共通点からすっかり意気投合した、文筆家兼喫茶店店主の平川克美さんと能楽師の安田登さん。後半では「楕円」について話が展開されました。現世と異界、有縁と無縁・・・これってまさに能が扱っていることではないですか!? 今日は、能を通して楕円幻想論を考えます。

(構成:野崎敬乃、写真:池畑索季)

能を観ながら寝てしまってもいいんです

平川 今回安田さんとお話するということで、改めて『あわいの力』を読ませていただきました。能には主役のシテ方と、主役の相手を務めるワキ方があるということですが、安田さんはワキ方ですよね。

安田 はい。

平川 で、本にも書かれていましたが、ワキというのが、要するに「脇役」という意味でのワキだと思ってしまうんですよ。

安田 普通はそうですよね。

平川 でも実際はそうじゃなくて、現世とあっち側の世界、その橋渡しをする人っていうことなんですよね。

安田 そうですね、その境界にいるということですね。

平川 際(きわ)の人ですよね。際に立つという立ち位置なんですよね。そこに僕は完全に共鳴したと思っていまして。この本にも書いてあるんですが、死者とともに生きているという時代が、日本の場合は1945年の敗戦の時代から、かろうじて戦争の記憶が残っている1964年の東京オリンピックぐらいまでの約20年間はあったんですよ。このモラルを作っていたのはやっぱり死者の目なんです。『21世紀の楕円幻想論』は、そのことを書いてみたかったというのが一番にありました。今の時代、死者の目っていうのはどうですか?

安田 僕も昭和31年生まれなので、死者の目はいまだにすごく気になりますね。そういう仕事をしているからということもあるかも知れませんが。

平川 そうですよね。だってお能っていうのは、あっちの世界、つまり異界の話でしょう。

安田 能って、解決できなかった思いを持った幽霊がもう一回現れて、その思いを語っていくんです。能のすごさは何かというと、能を観ているお客さんの多くが寝てるんです。それなのにこんなに続いていることですね。いつからそうだったかというと、すでに江戸時代からつまらなかったらしくて、子どもが悪いことをすると、「能を観せますよ」って言われると静かになるくらい(笑)。

平川 それ面白いですね。

安田 だから能を観ている人は、実は舞台をあまり観ていない。目は観ているんですよ。でも、途中から能ではなく、自分のことを考え始めるんです。特に忘れた過去を思い出す。あるいは心ならずも切り捨てた過去とか。ふだんは忘れているんです。それを半分寝ながら思い出すので、思い出の中で寝てしまうんです。目が覚めるとすっきりしている自分があるんです。能にはそういう機能が昔からあって、とくに武士などはたくさん人を殺しているでしょう。するとうしろめたさの集積地ですよね。武士だけに限らず僕たちはみんな、たくさんのうしろめたさを持っています。そのうしろめたさが能を観ることによって昇華されていくっていうところがあると思うんです。

死者が近代の担い手だった

平川 そもそもシテというのは何なんですか?

安田 シテの半分以上がこの世の存在ではない人ですよね。

平川 妖怪ですか?

安田 幽霊とか妖怪とか、神様もいますけど。

平川 残りの半分は?

安田 残りの半分は、普通の人なんですけども、残りの半分のさらに半分は、ちょっと狂気になった人とかがいます。

平川 なるほどね。ここがなかなか非常に面白くて、つまり神に近い人たちであると。

安田 そうですね。まさにそうです。

平川 実はこの本の中でのもう一つの対比は、縁と無縁ということで、無縁の場所っていうのは、神に近い人が集まる場所なんですよね。神に近い人っていうのは誰かというと、犯罪者、芸能者、遍歴する商人、つまり地域の共同体の仲間にはなれなかったはじき出された人たちですね。

このことについては網野善彦が見事な解説で、つまり室町期以前の絵を見ると、神殿の中に入っていいのは、非常に位の高い貴族と、芸能者だけなんですよね。白拍子とか、そういう人たちは入れる。ということで逆転する。つまり、そこは俗世のコミュニティとは違う異界なんだけれどもそれが実は近代を作るんですよね。そこが市場になるわけです。

俗世のコミュニティである共同体の原理からはみだしちゃった者たちは、金しか頼るものがない、金でしか交換したりすることができない。市というのは、恵んでもらうっていうことがありえない場所ですから。これが等価交換の場所として発展してゆく。つまり、近代がはじまるというわけですね。実は本来は、死者のそういうモラルの担い手だった人たちが、近代の担い手にもなっていくんです。

安田 途中から変わるんですよね。

平川 そうですね、そのところが実に面白いというか。

貨幣経済は、本当は意味がない

安田 先ほどもお話したように、僕がすごく興味があるのは心の次の時代が何かということなんです。それは少なくともリニア的な思考、文章でもなんでもリニアなんですが、それではないんじゃないかと思っているんです。

リニア的な思考で見落としているところはたくさんあるのですが、たとえば等価交換などもそうですよね。たとえばある労働をしたときに、その労働に見合った対価を支払い、支払われる。これは物の売買と同じですね。たとえばこれを500円で買った、500円で売った。しかし、自省してみると、それを買う人はこれを「500円以上の価値がある」と思って買う。逆に売る人は「500円以下の価値だ」と思って売っている。それが利益になっていくわけですよね。だから等価経済っていうのは本来存在しない。

平川 本当におっしゃるとおりで、等価交換はインチキなんですよ。等価交換のモラルというのは、貨幣以後に作られたモラルで、現在で言えば新自由主義的なところから生まれてきたモラルなんですね。借りた金は返さなきゃならないだとか、金を返すのは自己責任だとか、人の物を盗んではいけないだとか、そういったモラルが出てくるわけですね。でも他人のモノは俺のモノであり、俺のモノは他人のモノでもあるっていうモラルもあったわけですよ。

安田 たぶん、古典芸能の世界にはそれが残っています。僕が能の世界に入るじゃないですか。僕はワキ方といって、謡を歌ったり、動いたりするんですけど、鼓や笛も知らないとできないので、鼓とか笛を、鼓の先生に習いにいく、笛の先生に習いにいく、これが玄人の場合は全部タダなんです。そのときに教えているほうは、能楽界に寄与するためっていうふうに今だったら考えると思うんですけど、もともとそれはまったく無いんです。ただ教えてくれって言うから教えているという、呼びかけに対するレスポンスですよね。

平川 安田さんの本の中で書かれていたのですが、たとえばお稽古をする場合でも、一つの技を習得していくときに、孫子の代までの時間スパンで考えると。だから自分の生きている20年、30年では完成しないんだと。そこまで考えに入れるとなると、貨幣経済というのは、「生きているうちが花よ」の世界ですから、意味がないんですよ。

安田 僕は若い頃に鼓を買ったんです。この革がですね、初めは全然音が鳴りません。毎日打って50年ぐらいすると音が鳴ります。一回鳴り出すと、650年鳴るって言われたんです(笑)。だとすると、作って次に発注がくるのは650年後なんです。

ところが、これを一応税務署に届けるじゃないですか、すると「減価償却は5年です」って言われて(笑)。だからまさにいわゆる貨幣経済と古典芸能的な価値観というのはまったく相いれないところがあります。

平川 そこは重要なポイントですよね。人間の一生よりも長い、つまり現実を超越しているもの、それが時間なんですよね。一神教の世界では、神が超越的な存在ですが、そのような絶対神を持たないわれわれにとっては、時間が超越的なものになりますね。そうした超越しているものを尺度にして、いろいろなことを考えてみるというんですか、現実的な価値観とは違う超越的な価値観があって、一方には、「生きているうちが花よ」という世界がある。一方は超越的な、もう一方は限定的な、この二つのモラルというのがやっぱり常に入れ子になっているんですよね。

安田 そうなんですよね、どちらか一方じゃなくて両方あるということですよね。まさに楕円、大事ですね。

(終)

プロフィール

平川克美(ひらかわ・かつみ)

1950年、東京都生まれ。隣町珈琲店主。声と語りのダウンロードサイト「ラジオデイズ」代表。立教大学客員教授。文筆家。早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、翻訳を主業務とするアーバン・トランスレーションを設立。著書に『小商いのすすめ 「経済成長」から「縮小均衡」の時代へ』、『「消費」をやめる 銭湯経済のすすめ』(ともにミシマ社)、『移行期的混乱』(ちくま文庫)、『俺に似たひと』(朝日文庫)、『路地裏の資本主義』(角川SSC新書)、『言葉が鍛えられる場所』(大和書房)、『「移行期的混乱」以後』(晶文社)など多数。

安田登(やすだ・のぼる)

1956年千葉県銚子市生まれ。高校時代、麻雀とポーカーをきっかけに甲骨文字と中国古代哲学への関心に目覚める。高校教師をしていた25歳のときに能に出会い、鏑木岑男師に弟子入り。能楽師のワキ方として活躍するかたわら、『論語』などを学ぶ寺子屋「遊学塾」を、東京(広尾)を中心に全国各地で開催する。著書に『あわいの力 「心の時代」の次を生きる』、シリーズ・コーヒーと一冊『イナンナの冥界下り』(ともにミシマ社)、『能 650年続いた仕掛けとは』(新潮新書)、『あわいの時代の『論語』: ヒューマン2.0』(春秋社)など多数。