第37回

かの

2024.08.22更新

4月11日になった。午前0時6分、筆を執る。

4月10日、実家の部屋の整理を手伝っていたら祖母の遺品の入っている大きな箱が現れる。持って帰りたいものがあったら持ってってと父に言われ、物色する。立派な塗りの箱の中には手つかずの鳩居堂の線香、新品の端渓硯・・・祖母は多趣味なひとで、書道に入れ込んでいる時期があったのも思い出した。蓋のついていない小さな紙箱の中に、金色のメダル。わたしが踏水会という水泳教室に通っていた頃、試合に出場した際の記念メダルだ。特別に早く泳げたわけではない。教室に通いつづけているとクラスのレベルが上がっていき、選手を育成するコースに編入になってから、ただただ泳がされる厳しさが嫌で辞めてしまった。紙箱には他に、フェルトを縫い合わせて作った頭の大きいうさぎや手紙が入っていた。いつ作ったのか覚えていない。使われている糸の色を見ると、いくつも引き出しのある木製の祖母のお裁縫箱を思い出した。この糸が確かに入っていた。

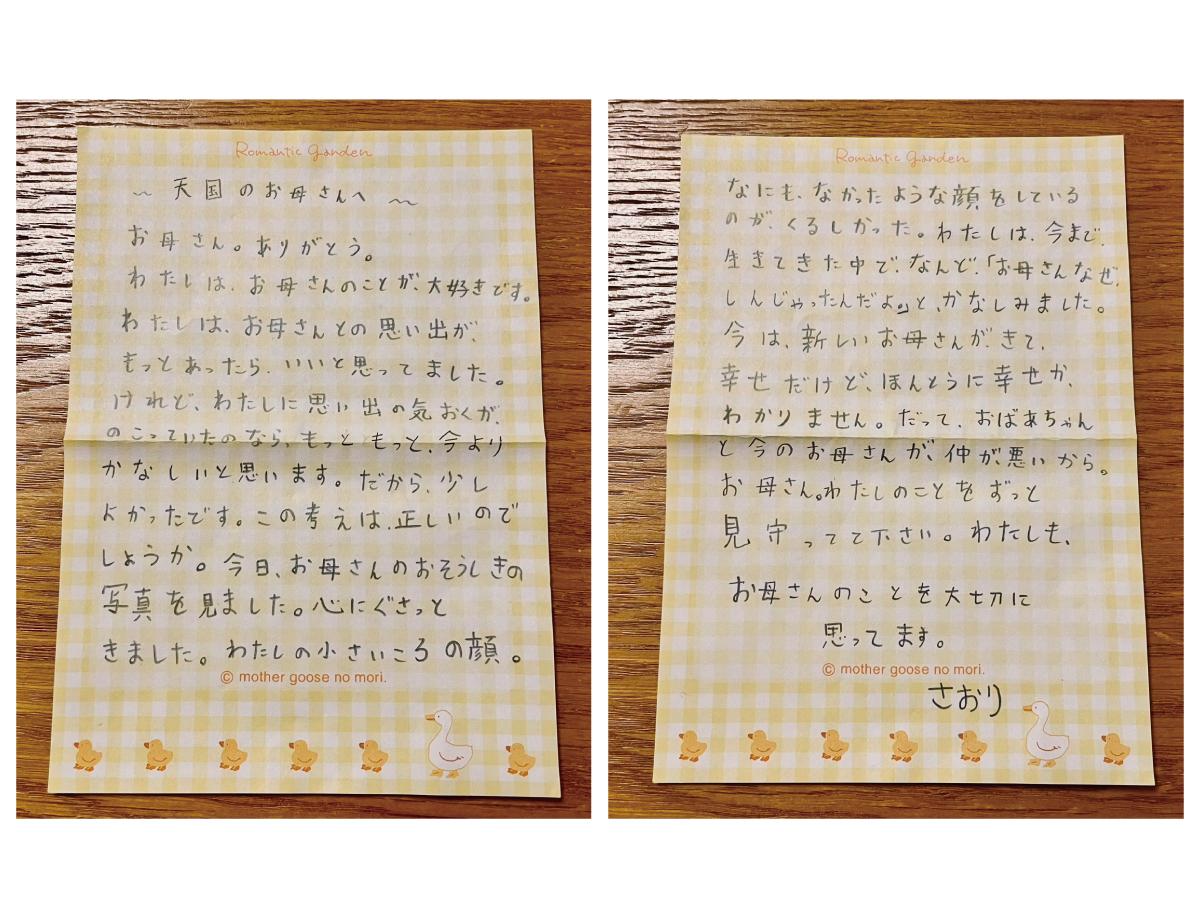

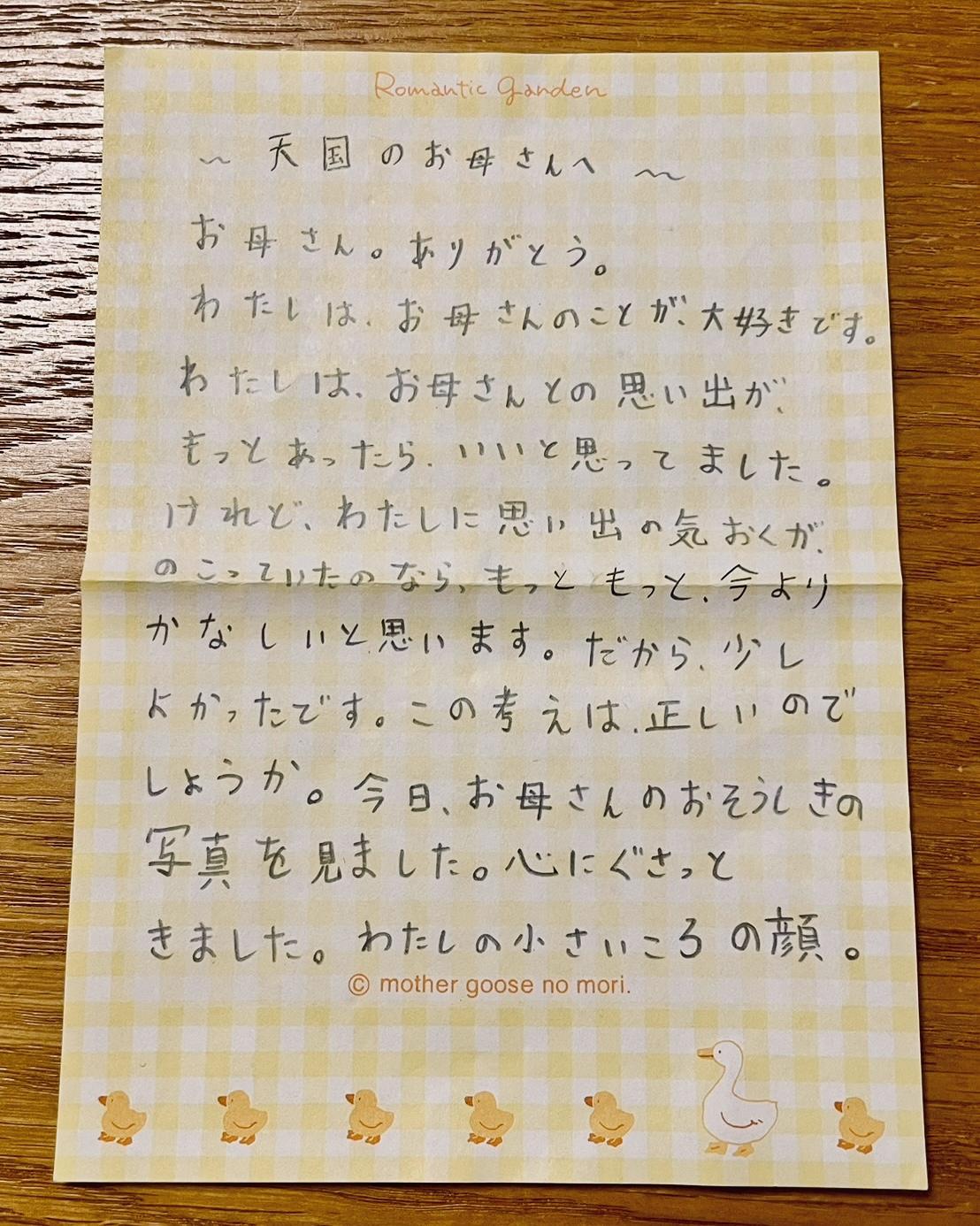

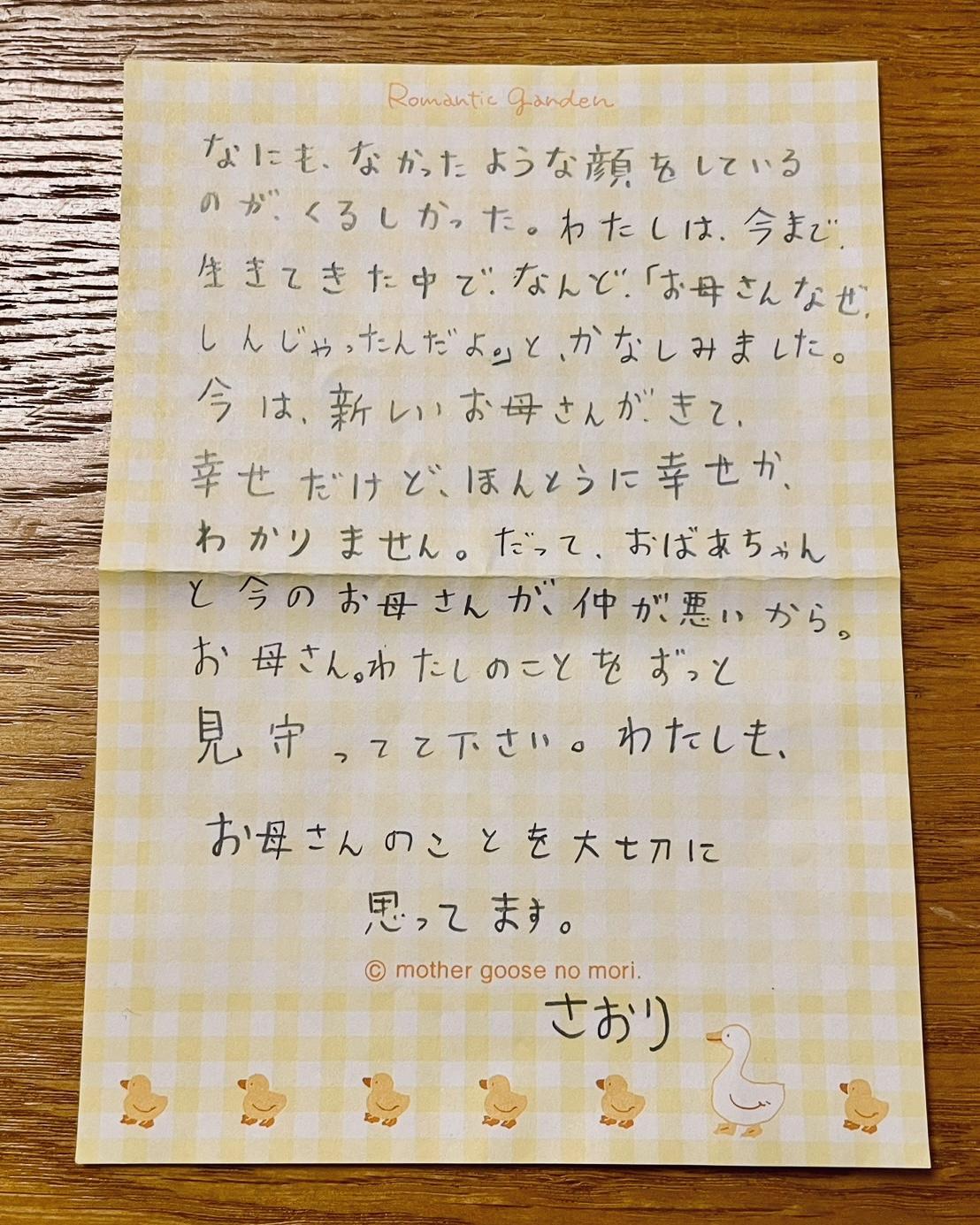

手紙は「天国のお母さん」宛だった。名前の漢字を知らなかったようで封筒には「みさこ様」とあった。この「みさこ様」と書いたずっと後になってから、音だけでしか聞いたことのなかった「みさこ」を、「三佐子」と書くことを、母子手帳で知った。

気がつくと午前3時をまわっていた。

9時23分に目が覚める。覚悟はしていたが目がとても腫れている。手紙を見つけて以降、涙が止まらなかった。入眠する前、夫がわたしの顔をのぞき込んだとき「とっても疲れた」とこぼしていた。「疲れたの?」「うん。いっぱい泣いて」

そこでブラックアウトし、夢は何も見なかった。

LINEの受信マークがあり開く。わたしが実家の台所の椅子をふたつくっつけて並べて横になり眠っている写真だった。実家の部屋の整理が始まるまで、なぜか無性に眠かったのだ。自分を抱えるように腰に回した手指が細くて長いのが目に留まる。この手が母に大変似ているらしい。わたしが後ろから兄の肩に触れたとき、ひどく驚かれたことがあった。

仁王門花重さんへ、父の予約した花を引き取りに行く。ほんとうは母の命日である4月10日に引き取る予定だったらしいが、仕事の忙しさですっかり抜けてしまったそうだ。「そんなことあるんかって言われるなあ」「大丈夫、謝っとくわあ」

「こんにちは」と挨拶すると、花重さんのお姉さんが出てこられた。この花屋の娘さんで、跡を継がれてもう何年も経っているだろう。顔を合わせたお姉さんの髪には白髪が混じっていた。「さおりちゃん?」と聞かれて「はい、そうです」と笑みがこぼれた。わたしは不意に、台詞で「ななみちゃん?」と発したシーンのことを思い出した。『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』というドラマで、主人公が亡き父の部下である女性のもとへ会いにやってきたシーンで、わたしはその女性役だった。境遇は違えども、長く時間の隔たった再会の温度が似ていて、あ、こういうことってあるんだなあと思った。

自転車で花と、夫と、お寺へ向かっているとき

「なぜ、なんでと考えることはしんどい」という声が胸の内で響き、iPhoneにメモする。「お母さんなぜ、しんじゃったんだよ」といくら問うても、正しい答えなどない。ちがう視点を持つこと、自身の言葉をより獲得していくことが手紙を書いた9歳の彼女を救済する道に思えた。

読んでいただける文章を書くようになったことにも救われている。わたしは生きていてとても哀しく、とても嬉しい。

4月11日になった。午前0時6分、筆を執る。

4月10日、実家の部屋の整理を手伝っていたら祖母の遺品の入っている大きな箱が現れる。持って帰りたいものがあったら持ってってと父に言われ、物色する。立派な塗りの箱の中には手つかずの鳩居堂の線香、新品の端渓硯・・・祖母は多趣味なひとで、書道に入れ込んでいる時期があったのも思い出した。蓋のついていない小さな紙箱の中に、金色のメダル。わたしが踏水会という水泳教室に通っていた頃、試合に出場した際の記念メダルだ。特別に早く泳げたわけではない。教室に通いつづけているとクラスのレベルが上がっていき、選手を育成するコースに編入になってから、ただただ泳がされる厳しさが嫌で辞めてしまった。紙箱には他に、フェルトを縫い合わせて作った頭の大きいうさぎや手紙が入っていた。いつ作ったのか覚えていない。使われている糸の色を見ると、いくつも引き出しのある木製の祖母のお裁縫箱を思い出した。この糸が確かに入っていた。

手紙は「天国のお母さん」宛だった。名前の漢字を知らなかったようで封筒には「みさこ様」とあった。この「みさこ様」と書いたずっと後になってから、音だけでしか聞いたことのなかった「みさこ」を、「三佐子」と書くことを、母子手帳で知った。

気がつくと午前3時をまわっていた。

9時23分に目が覚める。覚悟はしていたが目がとても腫れている。手紙を見つけて以降、涙が止まらなかった。入眠する前、夫がわたしの顔をのぞき込んだとき「とっても疲れた」とこぼしていた。「疲れたの?」「うん。いっぱい泣いて」

そこでブラックアウトし、夢は何も見なかった

LINEの受信マークがあり開く。わたしが実家の台所の椅子をふたつくっつけて並べて横になり眠っている写真だった。実家の部屋の整理が始まるまで、なぜか無性に眠かったのだ。自分を抱えるように腰に回した手指が細くて長いのが目に留まる。この手が母に大変似ているらしい。わたしが後ろから兄の肩に触れたとき、ひどく驚かれたことがあった。

仁王門花重さんへ、父の予約した花を引き取りに行く。ほんとうは母の命日である4月10日に引き取る予定だったらしいが、仕事の忙しさですっかり抜けてしまったそうだ。「そんなことあるんかって言われるなあ」「大丈夫、謝っとくわあ」

「こんにちは」と挨拶すると、花重さんのお姉さんが出てこられた。この花屋の娘さんで、跡を継がれてもう何年も経っているだろう。顔を合わせたお姉さんの髪には白髪が混じっていた。「さおりちゃん?」と聞かれて「はい、そうです」と笑みがこぼれた。わたしは不意に、台詞で「ななみちゃん?」と発したシーンのことを思い出した。『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』というドラマで、主人公が亡き父の部下である女性のもとへ会いにやってきたシーンで、わたしはその女性役だった。境遇は違えども、長く時間の隔たった再会の温度が似ていて、あ、こういうことってあるんだなあと思った。

自転車で花と、夫と、お寺へ向かっているとき

「なぜ、なんでと考えることはしんどい」という声が胸の内で響き、iPhoneにメモする。「お母さんなぜ、しんじゃったんだよ」といくら問うても、正しい答えなどない。ちがう視点を持つこと、自身の言葉をより獲得していくことが手紙を書いた9歳の彼女を救済する道に思えた。

読んでいただける文章を書くようになったことにも救われている。わたしは生きていてとても哀しく、とても嬉しい。

-thumb-800xauto-15803.jpg)