第2回

傷んだ店はスパイにやさしいの巻

2019.07.09更新

岡林信康が歌っていた「つばめ」という歌を初めて聞いた中学生の時から事あるごとに俺の頭のどこかでこの歌が流れることが多い。

「もうずいぶん 長いあいだ 見ることもないが 遠い日の僕の春には つばめがとぶ」で始まるこの歌の中のどこの歌詞なのか、どこのメロディーなのかわからないが多分中学生だった俺のどこかに刺さったんだと思う。

その岡林の歌が頭に出てくる率が高い店に共通点があることに最近気付いた。それは傷んだ店で出てくることが多かった。

傷んだ店か。俺の好きな店はどこかが傷んでいるし、傷んだ店は誰もにやさしい。

俺は傷んでいる店で飲むのがどうも好きなように思う。無傷な店で飲んだり食べたりしていてもなんだか落ち着かない。

傷んだといっても内装だけではなくいろんな傷み方があるけれど、ここで言う傷みというのは長年使ってきた店でどこかが壊れればその都度その都度最低限で修繕したり、壊れたり剥げたりしたところを板やポスターや何かを貼って隠したりごまかしたりしているうちに独特の進化を果たしてきたかのようなそんな店のことをリスペクトして俺はそう言っている。

その反対の無傷な店だなと感じることが多いのは金属っぽい店やコンクリートな感じだけれど、カムイの師匠の赤目やデューク東郷や星一徹レベルのスパイ度の高さの俺が無傷な店と感じるのはそんな内装の素材のことではない。

内装に和紙や古木が使われ古い家具や道具や民芸品が飾られたりしてあっても、よく計算して店の演出をやってる感やマーケティングの爪跡、もしくは10店舗目の店100店舗目の店によくある、根からデザインを考えていないような言わば「ルーチンワークのいい店造り」を感じてしまうと俺はそこに通うことが出来なくなってしまう。

逆に傷んだ店はまるで生き物がその地で生きていくために様々な環境の変化や人の移ろいに合わせたり合わせなかったりしながら仕方なく進化してきた形跡が店の至るところに垣間見え、偶然が生み出した結晶が店のあちこちにあり、客はそれをアテにして飲めるのだ。

こんな素敵なことはないと思う。

昭和49年ぐらいからずっと街場でたっぷりと飲みながらゆっくり傷んできた俺にとっては「傷んだ店」というのは濡れて輝く賛辞なのである。

ちなみに俺がよく行く裏寺のしのぶ会館の「居酒屋たつみ」に入口が二つあるのはしのぶ会館が銭湯だった時の男湯女湯の入口の名残りだし、裏の木造二階建て(二階は百練)と繋げた形も何かを語る。

新京極の「京極スタンド」の壁にぶら下がっている黒い品書きの板を書き直す度に書き手が変わっている形跡が俺を安心させる。

西院の折鶴会館の中の通路のカタチにもジーンとくるしその中の店「布」で立ちながらカニクリームコロッケをひとりで食べて「俺もええ大人になったな」と思うのもそこが傷んだ店だからだ。

ちなみに私の原稿の大半は傷んだ店で飲んでいる時の箸紙やコースターの裏のメモを元にしているのだが、誰もが他人丸出しの都会の大きなホテルのラウンジでもよく書ける。コースターの裏にビッシリ10枚以上書いたこともある。

それは傷んだ店ではなくて俺自身がそこで傷むから書けるのだと思う。あー。

編集部からのお知らせ

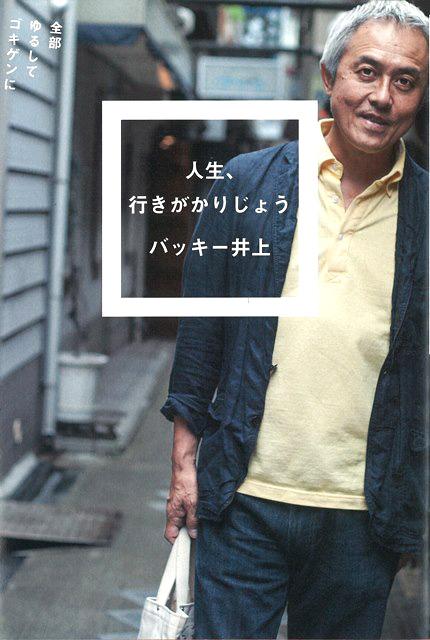

『人生、行きがかりじょう』のカバーが新しくなりました

バッキー井上さんの人生哲学が詰まった名著、『人生、行きがかりじょう』のカバーが新しくなりました。

今回の『バッキー・イノウエ定食』にも登場している、ヌケガラニンニクが目印です!