第13回

生きがい(上)

2025.03.05更新

ひとの日記を読むのはふしぎな経験だ。記されたできごと、書かれたそのとき、日常のくらし、読んでいるそのときと、さまざまな時間が多重にいりくみ、混じり、つながり合って、生きている感覚がふだんになく揺さぶられる。

正岡子規、武田百合子、紫式部。日記の記述をたどるとき、「このひと、死んでしまっているのに」なんて。読者は思わない。彼ら彼女らは、読まれているさなか、たしかに生きている。最後のページをめくり終えたあとも、その「生」はまだしばらく余韻としてのこる。まるで実際の生涯とは切り離された、別の「生きた時間」が日記からのびてでもいるように。

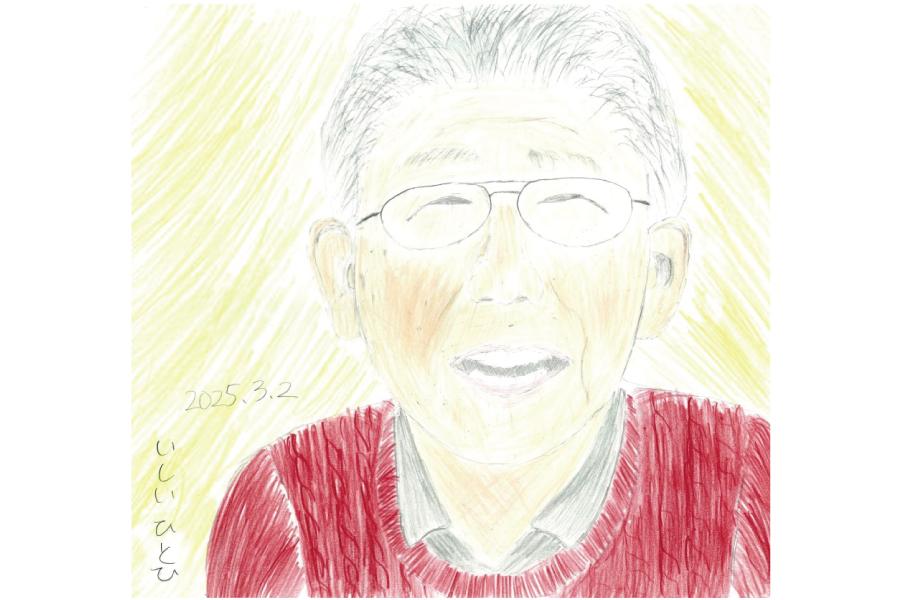

いま読んでいるのは、昨年の12月頭、満92歳でこの世を去った父の日記だ。ノートやコンピュータ、ハードディスクに、思い思いのタイミングで、さまざまな手記がつづられていた。

日記のなかの父は、10代、20代から、40、50代、さらに、70、80代になっても、いつも父らしく生きている。棺に横たわる自分の姿など、予感している気配はむろんいっさいない。ひょっとして、自分が亡くなったこと自体、いまも気づいていないんじゃないか、という気さえする。

2024年、8月初旬の日曜、実家の母から電話があった。

「ゆうべからお父さん、胸しんどいうて2階で寝てるんよ」

「わかった、ちょうどそっち行く用事あるし」

父は92歳、母は87歳。大阪市の南端、住吉区までは、京阪、地下鉄、阪堺電車と乗りついで1時間半ほどの距離だ。

午後の早い時間に実家についた。2階のふとんに横臥したまま父は手を振った。前々日の夜はふつうにお風呂にはいり階段をあがってこられた。明日の月曜、病院に行くつもりだけれど、お風呂まで階段をおりるのがちょっとしんどいんや、とのこと。ぼくは近所のスーパー「ライフ」で、水で流さないでよいシャンプーと尿瓶を買ってもどった。「ライフ」にはなんでもあるな、と父は仰向けで笑みをつくった。

その夜、午後11時頃、1階の居間で日記を書いていると、母が階段をおりてきて、

「ねえ、救急車呼ばんでいいかしら」

といった。

「さっきトイレいってから、お父さん、えらいしんどそうなんやけど」

階段を駆けあがると、父がハアハア息を荒らげながらズボンと下着の位置を直そうともがいていた。手を貸し着衣をととのえてすぐ、119の数字が頭をよぎったが、日曜深夜に救急車を呼ぶと、その時間空いている大阪市内の救急病院にランダムに搬送される、ときいたことがあった。

見知らぬ病院だと父は不安なはずだし、入院した後の母の見舞いもきっとたいへんだ。いっぽう、実家から徒歩3分の場所に、両親とも昔なじみのうえ、かねてから世評の高い「大阪急性期・総合医療センター」(旧大阪府立病院)がある。

ぼくはデジタル時計の数字を見つめ、荒い呼吸にきき耳をたてながら、両手で父の背や胸をさすりつづけた。月曜の午前5時、思いきって総合医療センターに電話すると、当直の医師が、

「できるだけ早く、でも焦らないで、救急外来まで連れてきていただけますか、準備をととのえておきます」

静まった早口でいった。

母が近所に住まう若いSさんに電話をかけた。Sさんは3分ほどでうちの玄関先にミニバンをつけ、階段を駆けあがってきた。

父はもうひとりで立つことさえできなくなっていた。Sさんとふたり両側から肩をささえ、ゆっくりと抱えあげてキャスター付きの椅子にすわらせた。そろり、そろりとじゅうたんの上、フローリングの床を押し、階段のてっぺんにたどりついた。うしろから抱えあげ、最上段の縁に腰かけさせた。

ここからはひとり旅だった。声にならない声をあげながら、両手をつかい、一段いちだん尻をすべらせておりるのに、永遠を想起させる時間がかかった。Sさんは真後ろで、ぼくは父の真ん前で、母は1階の床に立ち見まもっていた。

そうしているうち、父の肉体がだんだん、ひとの体でないものに見えてきた。すきとおり、重力をはなれ、時間からも空間からも自由、でも、たったいま、ぼくたちの目の前にいる。

このとき父は、精神の力だけでみずからを進ませていたと思う。こころが、ひとのからだを運ぶ様を、ぼくたち三人は、たしかに目の当たりにしていた。うらがえしていえば、このときすでに父の肉体は半ば以上死んでいた。こころの強い作用により、死者が、瞬間しゅんかんに蘇生していたのだ。

およそ40分をかけ、階段をひとりでおりきった父を、ぼくと母、Sさんの三人で、あらたなキャスター付き椅子にすわらせた。玄関からミニバンの後部席に移動するまでさらに15分を要した。

医療センターまでは1分だった。緊急外来の玄関口で男性のベテラン看護師が車いすに手をかけて待ちかまえていた。ミニバンのドアをひらき、父を抱えあげた瞬間、看護師は小さく、ききなれない一声を発した。一瞬のち、その声はぼくの耳の奥でほどけ、日本語の意味をなした。

「しんふぜん、やな」

車いすの父、看護師につづき、外来の病棟に足を踏みいれたぼくたちのほうへ、めがねをかけた星野源、といった風情の医師がダッシュしてきた。

「おはようございます、さきほどお電話うけました、当直医のOです」

父の心臓が相当いたんでいること、全身に酸素が行き渡っていないこと、いまからCCU、つまり心臓専門のICUにはいることを、正確かつやわらかな口調でO先生はぼくたちに告げた。この朝たまたま当直室で電話をうけてくれたO先生は、心臓内科の専門医だった。

先生がCCUに駆けこんでいったあと、待ち合い廊下のソファにならんですわった母は冗談めかした小声で、

「イケメンやね」

とささやいた。

ぼくたちはふしぎとリラックスしていた。

階段をひとりでおりたあの父が、簡単にこの世から去ってしまうことなどあり得ない、と感じていたかもしれない。O先生の物腰が、三人の気分を落ちつかせてくれたのかもしれない。肌に触れただけで、しんふぜん、と言い切った看護師の声も、ぼくたちに対し、透明な杖として作用していたように思う。母、Sさん、ぼくの三人はソファにならび、さまざまな父の思い出を話しながら、劇場の楽屋口に並ぶファンさながらに待った。

40分後、CCUから出てきたO先生、看護師から説明があった。左心房の僧帽弁が剥離しており手術が必要、2、3週間後の退院をめざしましょう、とのことだった。

このときぼくは、こころがさっと晴れ渡った気がした。こうした境遇に置かれた家族には、退院、ということばが春の陽ざしのように効くのだ。

「先生」

ぼくは立ちあがりながら思いきって訊ねた。

「連れてきたタイミング、正直、どうでしたか」

O先生は少し黙り、星野源風の笑みをつくって、

「ギリギリセーフ、でしたね」

とこたえた。

入院一週間で僧帽弁の手術に成功して以降、父はリハビリに励みながら、順調に回復しているように見えた。母は毎日2回、洗濯物やふりかけとともに、大谷くんのホームラン情報を病室にとどけた。

ぼくは3日に1回ほどの割合で父を見舞った。

あるとき、

「父さん、夏目漱石が修善寺で死にかけた話、読んだことある」

「いや、ないなあ」

ぼくは翌日、漱石「思い出す事など」を買っていき、これ、いまの父さんやからこそ、めちゃめちゃ実感もって読めると思うで、といって手渡した。

いわゆる「修善寺の大患」。胃潰瘍の養生のため修善寺の旅館に滞在中、漱石は大喀血し、死の淵をさまよった。枕元で医師が「弱い」「ええ」「駄目だろう」「子供に会わせたらどうだ」などとささやき合う声がきこえるほどだった。「余は一度死んだ」、漱石は明晰にそう書いている。

「自然は公平で冷酷な敵である」「社会は不正で人情のある敵である」と長年、漱石は思っていた。ところが「余は寝ていた。黙って寝ていただけである。すると医者が来た。社員が来た。妻が来た。しまいには看護婦が二人来た。そうしてことごとく余の意志を働かさないうちに、ひとりでに来た」「天井を見つめながら、世の人は皆自分より親切なものだと思った。住み

翌日にベッドの父を訪ね、

「読んでる」

と訊ねると、

「すごいな、すごい本や」

と文庫本を差しあげ、

「めちゃめちゃ感動した。ゆうべからもう、全部、2回読んだわ」

「そら早いな」

といってぼくは、買ってきたばかりの文庫本を3冊テーブルに積み、

「これであと3日はもつやろ」

「おお、ありがたい!」

正岡子規「病牀六尺」「仰臥漫録」内田百閒「阿房列車」。後できけば父は3冊を2日で読み切り、「思い出す事など」もさらに何度か読んだらしい。

父もノートに日々の記録を書きつけていた。食事のこと、リハビリのこと、体調のこと。いつもは端正な字が、ときに乱れた。横臥、あるいは仰向けで書いていたせいばかりでない。手の動きにみえて、文字を記す作業はじつは全身運動にほかならず、呼吸のリズムが如実にあらわれる。

めくっていて目を引くのは、3ヶ月にわたる入院期間の半ばからあらわれる英語筆記体の記述だ。漢字、ひらがなより筆圧をかけず、紙の上にペン先を滑らせればよかったため、父としてはこちらのほうが書きやすかったのかもしれない。

ある日の記述に目がとまった。60年間いとなんだ学習塾で、学生バイトとして働いていた卒塾生たちが、申し合わせたわけでなく、次から次へと病室まで見舞いに訪れた日。弱々しいボールペンの字でみなの名前を羅列したあと、父は「最高に嬉しかった」と書き残している。

漱石の言を借りるなら、父の生は、暖かな風にえんえんと押されて進んできた旅路だったかもしれない。また、その風は、父自身の胸から世のなかへ吹きだし、めぐりめぐって父の背を、ゆるぎなく後押ししつづけていたのかもしれない。

(つづく)