第95回

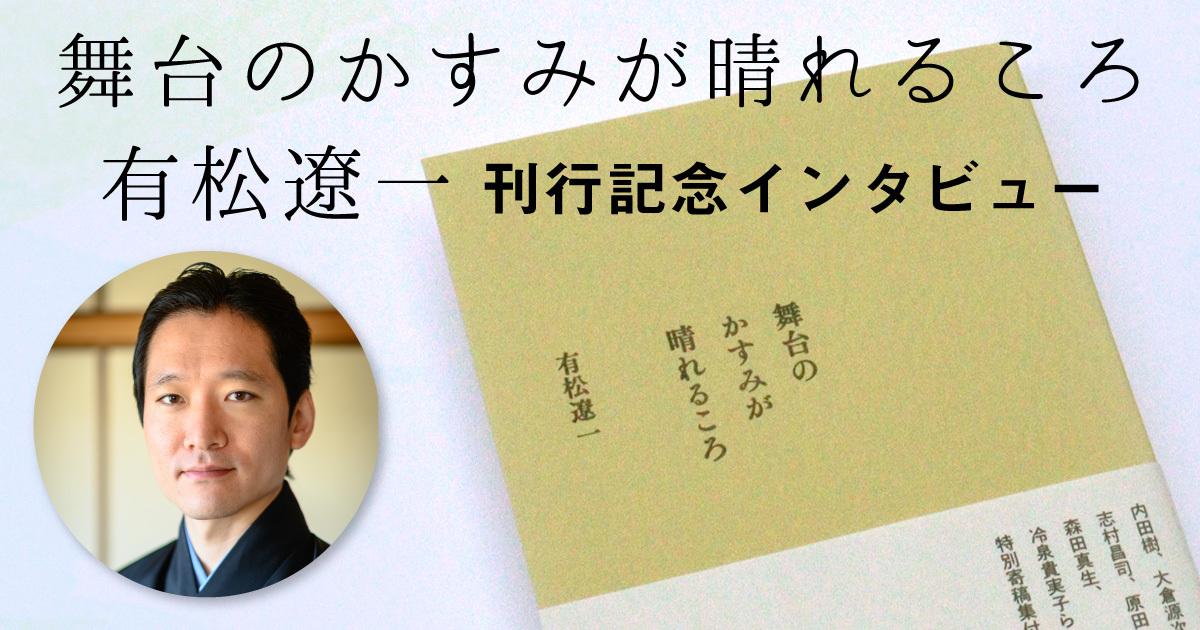

『舞台のかすみが晴れるころ』刊行記念 有松遼一さんインタビュー(後編)

2022.03.19更新

3月15日(火)に、ちいさいミシマ社レーベルから『舞台のかすみが晴れるころ』が発刊となりました。若手能楽師の有松遼一さんによる初の随筆集です。

コロナ禍で能の公演がすべてなくなるという経験と、その後の試行錯誤の道程を描いた本書は、現代における伝統芸能の意味を問う思索の結晶であり、貴重なドキュメンタリーでもあります。あらためて見つめた稽古や日常生活の大切さ、舞台に立ち続けることで得られる身体感覚、芸能を生かす縁などについて、凛とした美しい文章が綴られています。

本書の刊行を記念して、有松さんのインタビューを2日間にわたってお届けします。

サラリーマン家庭に育ち、京都大学在学中に能楽に出逢って、プロのワキ方になった有松さん。中高生の頃はどんな青年だった? 能楽師って、普段どんな仕事をしている? 初心者が能を楽しむためのポイントは? お話をたっぷり伺いました。

(取材・構成:新居未希、角智春)

和歌の研究者と能楽師の書生という二足のわらじ

――能楽には、シテ方、ワキ方、囃子方、狂言方という4つの役割がありますが、有松さんはワキ方をされています。能というと、あざやかな装束を着て、面をつけて舞い謡うシテ方のイメージが強いですが、どんな経緯でワキ方の稽古をされるようになったのですか?

有松 僕が所属していた京都大学の能楽部には、観世流、金剛流、宝生流、狂言の会の4つがあります。当時はまだ何流が習いたい、という知識があったわけではなく、活動時間が自分の都合にあっていたのがたまたま観世流でした。観世流はシテの流派なので、はじめはシテの舞とシテの謡いを習いはじめました。

部活では1年に1度、仕舞や謡だけではなく本格的な能を自分たちで上演する会がありました。そのときのワキ方の指導者が、のちの師匠となる谷田宗二朗先生で、お稽古やお話がすごくおもしろかったんです。その後、大学院生として学びながら、谷田先生のもとで能楽師の書生をするという二足のわらじ状態がはじまりました。

――大学院では和歌や連歌を専攻されていたんですよね。

有松 京大の文学研究科で、和歌や連歌の研究をしました。連歌が盛んだったのは室町時代後期で、その頃には連歌、お茶、能といった文化のあいだに今よりも密接な交流がありました。能楽師や華道家がお茶の席に行ったりすることが普通だったんですね。和歌や連歌を専攻したのは研究室の先輩の影響が大きかったですが、いま思えば、能楽をやっていた影響もあったのかなと思います。

――能楽師の書生をやることはいつ決めたのですか?

有松 大学院の修士1年生のときです。能楽以外を全部捨てて身ひとつで入門するものなのかなと覚悟をしていたのですが、谷田先生は学問をやめることはないとおっしゃってくださいました。

能楽師の書生には、「住み込み」と「通い」というふたつの方法があります。住み込みは、先生の家に住んで、朝から掃除をして、ご飯を作って、稽古をして、先生のお供をして、というふうに一日を過ごします。通いは、朝に自分の家から先生の家まで行って、お仕事をして、夜に帰ります。僕は後者でした。

研究も続けたことで、結果的に大学で講師をすることになったり、本を書くことになったり、新作能の監修する際に知識が役立ったりしています。やはり、師匠はすごいなと思います。

――入門のときには、能楽師としてこれ一本で生きていこうと思われていた。

有松 はい。ただ、これはとても難しいことです。シテ方や囃子方は趣味として習う人もけっこういらっしゃるのですが、ワキ方は謡ができるとはいえ、舞台にずっと座っている役割ですし、弟子を抱えて能楽だけで食べていく方は昔から少ないです。平日は公務員として働いて、土日は舞台に出るというような場合もけっこう多い。

能楽界としては、能だけを集中して勉強してくれる人を待ち望んではいるのですが、経済的に成立しにくいですね。京大の能楽部でも、私のように能を生活の糧にする人はすごくレアケースです。

(有松遼一さん)

(有松遼一さん)

スタイルのちがいはセッションですり合わせる

――落語や歌舞伎といった伝統芸能は、現代はそれぞれ交流があるとはいえ、大きくは上方・江戸でスタイルが分かれています。能は地方によってスタイルが分かれていると聞きました。

有松 能は、京都、東京、名古屋、金沢、大阪、九州、四国といったような地域ごとに変わります。交通の便が悪く、メールや動画でつながることもできなかった時代はとくに、地域それぞれのやり方がありました。『舞台のかすみが晴れるころ』にも書きましたが、ちがう地域の人と合わせると、「そこ、そうやるんだ!」という驚きがあります。

たとえば概して、東京の能はサラッと、スカッとしている感じで、京都はコックリしている感じですね。昭和の頃は、東京のお家元が京都で公演をすると珍しがって観客がたくさん来たのですが、今は行き来が増えて、かつてよりはボーダーレスになっています。

――東京と京都の能楽師が一緒に公演をするときには、やり方をすり合わせるのですか?

有松 そうです。「郷に入っては郷に従う」というパターンが多いですね。また、東京で書生をして京都に戻ってきた人もけっこういらっしゃって、「自分はこう習ったので、この型でお付き合いいただけますか」などと話しあう場合もあります。

申し合わせ(リハーサル)のときに直球勝負でやってみて、なんかちがうなぁと感じたら、終わったあとに伝えます。喩えると、「あそこはこういうボールを投げはりますね。うちはストレートのつもりだったけど、フォークボールですか。じゃあそっちにしときましょう」みたいな感じです。

――セッションみたいですね。

有松 はい、セッションです。『羽衣』とか近い曲(よく上演される曲)は、申し合わせなしでぶっつけ本番ということもあります。

能の魅力を感じるまでには時間がかかる

――頻繁に上演される曲やお客さんに人気の曲は、変わっていくものですか?

有松 昔はメジャーだったけど、今は遠い曲になってしまったものもけっこうあるみたいです。

もっとも如実なのは、五番立のうちの一番目と二番目です。五番立とは能の分類法で、脇能物、修羅物、鬘物、雑物、切能物に分かれます。

一番目の脇能は、神様に関わる能です。昔の人々は、神への崇敬の念や神社への奉納の思いがきっと僕らよりも強かったですよね。神様に祈って喜んでもらうことは、天変地異が治まり、豊作がもたらされて、人間が笑って暮らせることと直結していました。その切実さは、今の生活とは全然ちがうと思います。

二番目の修羅物は、武士が主人公の能です。武士が殺生を繰り返したあとに修羅道に落ちるという考え方は、江戸時代の武家社会にも密接につながっていたと思います。

現代ではどちらかというと、いわゆるお能らしい『井筒』のような演目や、チャンバラなどの演出が派手で登場人物の多い五番目(切能物)が人気です。

――はじめて能を見る人には、どの曲がおすすめでしょうか?

有松 僕がはじめて観た能は『

ただ、能の難しいところは、おもしろいと感じるまでに時間がかかることなんです。ハリウッド映画みたいに派手でわかりやすいのではなく、じわじわと魅力に気づいていく感じ。年齢的にも、20、30、40代と年を重ねたほうが、おもしろくなるポイントが増えると思います。僕の教室でも年配になってから習いはじめる方がけっこう多いです。

(有松遼一さん)

(有松遼一さん)

「わかりにくいからおもしろい」をどう伝えていくか

――10年、20年経ってから観てみるとぜんぜん感じ方がちがう、ということがありえるのですね。

有松 子どもの頃から持っていた本を、人生の終わりになってふと読み返してみたらすごく胸に刺さった、みたいなことがありますよね。能にもそんなタイムカプセル感があるんです。この魅力をどうアピールしたらいいかなと、いつも悩んでいます。

――派手さで言ったら、たとえば歌舞伎のほうがアクロバティックな動きが多くて目を引くかもしれません。

有松 派手なほうがテレビやネットとの相性が良いので、現代のメディアに乗っかりやすいですね。しみじみとした能の味わいを伝えていく方法を探るのは難しいです。

無理に派手にしようとすれば、歌舞伎のほうがすごいとか、中国雑技団のほうがテクニックを持っているというように、土俵を違えて、自分のフィールドを失ってしまいかねません。だから、能をわかりやすくしすぎるのもちょっとちがうと思っているんです。知らず知らずのうちに、自分の立つ場所を細々とさせてしまうかもしれないので。能楽師の安田登さんとも話すのですが、「わかりにくいからおもしろい」みたいなところがあります。

――今は、舞台の回数は増えてきていますか?

有松 この2月(2022年)は、上演したものと中止・延期したものが半々でした。

本来、2月は学校公演が多いんです。公演が少なくなる時期に学校に訪問して鑑賞教室をやるのですが、学級閉鎖などのために半分は延期になりました。でも、実現した公演も少なくなく、このあいだの観世会も会場の8~9割がお客さんで埋まりました。

能の観客は、かつては弟子や関係者がほとんどだったのですが、最近は一般の若い人も増えてきました。そういう方たちを大事にして、私たちも成長しつつ、お客さん側も育つという関係を作っていきたいですね。

――『舞台のかすみが晴れるころ』が、能のファンを増やすひとつのきっかけになることを心から願っています。今日はありがとうございました!

(終)

-thumb-800xauto-15055.png)