2021年1月

遊タイム出版

遊タイム出版-

『そのうちプラン 』

年代問わず大人気の絵本作家ヨシタケシンスケさんですが、絵本以前にイラスト集、スケッチ集を描いていらっしゃいます。本書もそのうちの1冊。「日常切り取りスケッチ」とでもいうのでしょうか、ヨシタケさんの視点を通して描かれた普段の日常の風景がなんとも魅力的でたまらなく愛おしいものに見えてくるのだから不思議です。切り取る場面や、それらを切り取る角度はとても独創的で、後の絵本にも通じる独特の可笑しみに溢れています。ファンならずとも手に取って欲しい1冊です。

(知遊堂 亀貝店 山田宏孝さん)

2021.01.29

サンリード

サンリード-

『これはのみのぴこ 』

「これは のみの ぴこ」から始まる言葉遊び。ページをめくると「これは のみの ぴこの/すんでいる ねこの ごえもん」と言葉が重なっていきます。谷川俊太郎さんが紡ぐリズムの良い文章と、和田誠さんの魅力的な絵に誘われるように、知らず知らずのうちに声に出して読んでしまっているのがたまらなく愉快。次から次へと繋がっていったその先、最終ページには果たして何が・・・? 谷川さんと和田さんの遊び心が本から溢れ出ているような1冊です。

(知遊堂 亀貝店 山田宏孝さん)

2021.01.27

角川文庫

角川文庫-

『記憶スケッチアカデミー 』

これまで何回読んだかわからない。初めて読んだ時は、それこそ腹がよじれるほどに笑った。以来何度読んでも同じところで同じように笑ってしまう。提示されたお題を記憶のみに頼って描く「記憶スケッチ」。ページを捲る度に目に飛び込んでくるのは破壊力抜群の「カエル」「鯉のぼり」「自転車」などなど。そこに添えられたナンシー関のコメントがこれまた強烈。・・・なら、お前は「ペコちゃん」を記憶スケッチできるのか? 時折聞こえる心の声にビクビクしながら楽しみたい1冊です。

(知遊堂 亀貝店 山田宏孝さん)

2021.01.25

草思社

草思社-

『都市で進化する生物たち 』

オランダの進化生物学者・生態学者であるスヒルトハウゼンは、手つかずの自然でゆっくり進化(ダーウィン)するのではなく、人間がつくった都市にも都市の生態系があり、生物たちがそれぞれに独自の進化を成し遂げていると言う。つくるをひらくには、圧倒的な他者としての「自然」と交流することが有効だとわたしは『つくるをひらく』に中に書いたが、実は、地球のほとんどが人工的に人間による介入が認められる「人新世(ひとしんせい)」のいま、都市も自然であるというふうに捉えるためにも、自らの身体感覚をひらくことが求められているように思えてならない。

2021.01.22

早川書房

早川書房-

『スケール 』

イギリス生まれの理論物理学者ジェフリー・ウェストが生物に見られる「スケーラビリティ(拡大縮小可能性)」の法則が都市や組織にも応用できることを検証しながら、複雑な社会から読み取れる見えない法則を「スケーリング」という視点から鮮やかに切りひらく。動物の代謝率が1よりも小さい準線形であるのに対して、都市の利益率は1よりも大きい超線形であるから、人は成長する大都市に集中していく。しかし、株式会社が急成長の後に必ず暴落するように、成長し続けるモデルには落とし穴がある。すべてのスピードが追いつかないほど加速し、地球との関係もまったく持続可能ではなくなっていく。大人として考え、実践しなければならない岐路に私たちは立っている。

2021.01.20

新潮文庫

新潮文庫-

『生きるとは、自分の物語をつくること 』

日本を代表する精神科医の河合隼雄が亡くなる一年ほど前に小説家の小川洋子と交わした対話が収録されており、「人間は矛盾しているから生きている。全く矛盾性のない、整合性のあるものは、生き物ではなくて機械です」(105p)という河合の言葉が、人間にとっての「物語」の必然性を教えてくれている。小川も「少し長すぎるあとがき」の中で、自身の創作について語りながら、河合との対話を振り返って「物語は既にそこにある」(144p)と力強いメッセージを受け取っている。つくるをひらくことは、一人ではなく、他者との対話によって成立するのである。

2021.01.18

講談社選書メチエ

講談社選書メチエ-

『手の倫理 』

「学びの未来」でも紹介されていましたが、私たちが無意識につかっている手のこと、「さわる」と「ふれる」の違いなど、改めて気付いていなかった感覚を認識させられることの多い一冊です。

(ミシマ社サポーター 上原隼さん)

2021.01.13

TALL TREE

TALL TREE-

『きっと誰も好きじゃない。 』

出会い系アプリを通じて男性と出会い、別れ際にカメラを渡し、著者自身を撮影してもらう。

恋人でも、友人でも、仕事相手でもない。そんな特殊な12名との邂逅を通して、自分自身をみつめなおす。写真にうつされた著者のはじける様な笑顔と、文章からどことなく感じられる悩み、暗さなどとのギャップに、人間味を感じ、惹きつけられました。

写真が別の用紙で貼り付けられていたりと、造本もとても素敵です。モノとして近くに置いておき、折に触れて開きたくなる一冊です。(ミシマ社 山田真生)

2021.01.12

河出文庫

河出文庫-

『夕暮れの時間に 』

数多くの名作テレビドラマを手がけた脚本家・山田太一さんのエッセイ。異常に早く変化する時代の中で、小さな本当、小さな物語を過去を振り返りながらひっそりと語られています。「あ、やってしまった。『昔はよかった』風なことは決していうまいと思っていたのに...」と言う山田さんに、「いやもっと聞かせてください」と心の中で声をかけました。

2021.01.11

朝日新聞出版

朝日新聞出版-

『寿町のひとびと 』

横浜のドヤ街である寿町。関内駅や中華街、山下公園といった観光地からほど近い都市部に位置していながら、その内情については横浜市民にもあまり知られていないと思います。この本にはこの街で生活する日雇い労働者や支援者への取材が収められております。印象的だったのは、寿町で育った子どもたちが、街の外部の人にはわからない「キマ語」という暗号のような言葉を駆使していたことや、ドヤ街という環境だからこそ「共同保育」という理念的な取り組みが実行されていたことです。読み進めるうち、寿町が持つ、絶えず出来事(いいことも悪いことも)を起こし続けるエネルギーに圧倒されていきます。

2021.01.10

国書刊行会

国書刊行会-

『ミック・エイヴォリーのアンダーパンツ 』

昨年末。『群像』に掲載された「旅する練習」に心をわし摑みにされ、それ以来、私は乗代雄介さんの作品をせっせとためこんだ。67の掌編と、長編エッセイ、書き下ろし小説からなる、600ページを超える濃密な一冊を、1年ぐらいかけて超スローに堪能する! そう決めてこの本を正月に読みはじめたところ、早速抑えがきかず、しかしもったいない、いやもっと読みたい、と挙動不審な読者である。著者が書く「笑い」で笑うのが非常に心地いいのでおすすめです。

2021.01.09

角川書店

角川書店-

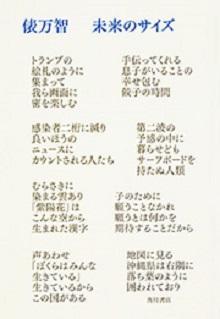

『未来のサイズ 』

2013年~2020年に詠んだ418首をまとめた俵万智さんの短歌集。この八年の間に、俵万智さんは2回引っ越しをし、息子さんは高校生になり、そして2020年にはコロナ禍に。「第二波の予感の中に暮らせどもサーフボードを持たぬ人類」「目に見えず生物でさえないものを恐れつつ泡立てる石鹸」「会わぬのが親孝行となる日々に藤井聡太の切り抜き送る」など、コロナの日常を切り取った歌たちに心を奪われた。コロナが広がっていく世界は灰色にしか見えなかった。でもこうしてふと気づいた瞬間を一つ一つ切り取っていくことで、しっかりその世界を生きているのだと感じさせてくれる。きっとこの本は、コロナが落ち着かない今、何度も手に取って読むだろう。そしていつかコロナが落ち着いた世界になった時、こうして毎日暮らしていたのだなぁと思い馳せながら読むことになると思う。

2021.01.08

中央公論新社

中央公論新社-

『 江戸商売図絵 』

独立研究者の森田真生さんのラボ・鹿谷庵で手にとりました。江戸時代に生きた人々のさまざまな生業が、当時の絵画資料とともに紹介されています。なかには「すたすた坊主」というお仕事も。どうやら「願人坊主」という、神仏に対する参詣や修行を代理で行うお仕事のひとつで、すたすたと歩きつつ元気に踊り、家々を回って銭を乞うのだそうです。いろんな生き方があるなあ、と勇気づけられました。

2021.01.07

グラフィック社

グラフィック社-

『おいしいもののまわり 』

テレビや『料理と利他』で見せるほがらかな姿とはまた違った、硬質な文章で綴られる土井先生の料理の話。布巾を洗うこと、まな板の前での立ち方、食事の作法。読んでいると、土井先生の真剣で凛々しい立ち姿が脳裏に浮かび上がってきます。あまりにかっこいい・・・。このかっこよさと、面白さやお茶目さが土井先生の中でハーモニーを奏でているわけです。好き・・・。

2021.01.06

リイド社

リイド社-

『かしこくて勇気ある子ども 』

はじめての子を妊娠し、生まれてくることをたのしみに待つカップル。子どもへの期待を膨らませ、「かしこくて勇気ある子ども」になってほしいと願う。しかし出産が間近に迫ったとき、ある少女が「かしこくて勇気ある子ども」だったが故に標的となった凶行を知り、心が揺らぎ・・・。理不尽なことがまかり通り、未来ある子どもたちが傷ついているこの世界に、子どもを誕生させていいのだろうか。「この世界は素晴らしい」と、生まれてくる子どもに言えるのか。かわいくおしゃれな絵柄でつづられる漫画ならではの表現の凝縮に一気に引き込まれ、胸がぎゅっと持っていかれるようなラストは圧巻です。

2021.01.05

集英社新書

集英社新書-

『人新世の「資本論」 』

長年「生産力至上主義」と考えられてきたマルクスの思想。晩年の資料を読み込むことで、実は、自然との共生を視野に入れた「脱成長コミュニズム」こそが彼の到達点であったのだと、著者は読み解きます。それはまさに、「気候正義」をいかに実現するかの一つの解でもあり、働けば働くほど他人の生活や環境を損なうような仕事、誰かの不幸の上に築かれている生活から、僕たちを解放してくれる希望に見えます。資本主義の高速回転から抜け出した先の社会について、輪郭が見えてきたように感じました。2021.01.04

新潮社

新潮社-

『帰れない山 』

街で育った「僕」と、牛飼いの少年・ブルーノ、二人の友情と成長を描いた物語です。舞台である北イタリアのアルプスの描写が素晴らしく、この圧倒的存在である山が、生の美しさも怖さも教えてくれます。大自然の中をかけまわる少年時代の二人がまぶしいほど、後半は胸がしめつけられます。父親との関係、将来への不安、居場所のない孤独感・・・うまくいかないことも多くなり、大人になることのせつなさを感じます。月日を経て変わっていく二人の姿に、時に自分を重ね、時になぐさめられながら読みました。

2021.01.03

中央公論新社

中央公論新社-

『だまされ屋さん 』

今年初読みの一冊。こじれにこじれて、ほぼ絶縁状態になっている家族と、そこにあらわれてその家族の一員になると宣言する謎の訪問者。訪問者のトリッキーな動きによって、「正しさ」で武装していた家族たちがそれぞれ本音を語りだす・・・でも本音って? 結局たがいにだましだまされている? ともすると閉じる方向に向かいがちな「家族」というものに、鮮やかな切り口で隙間をあけ、少し先の未来の家族像を垣間見せてもらったような気持ちになる400ページ。読みだしたらとまりません。

2021.01.02

講談社

講談社-

『完全犯罪の恋 』

昨年末なにかの書評で見て、なんとなく気になり読んでみると、のめり込むようにいっきに読了。40代男性が10代の頃の恋をあることがきっかけでふりかえることになる。すると、封印していた記憶が数珠つなぎのように思い出され、恋人にかけたある言葉が立ち上がる。あの言葉は罪、ではなかったか・・? きっかけとなったある女性と交わされる会話のズレも見事なまでにかみ合わない。そのあたりも面白い。と感じるのは、私が主人公「田中さん」と近いおじさんだからだろうか。

(ミシマ社代表 三島邦弘)

2021.01.01