2022年1月

一迅社

一迅社-

『バーナード嬢曰く。 』

読書家ぶりたい女子高生とS F小説大好き女子高生の掛け合いを中心としたビブリオコメディです。いろんな本が紹介されており、小説の参考書としても使えるのですが、登場人物たちがそれぞれの姿勢で本を読んだり感想を言い合ったりしている姿が何より魅力的。良くも悪くも、もっと自分の感性に従って本を読んでいいんだと感じさせてくれるマンガだと思います。

2022.01.31

河出書房新社

河出書房新社-

『女の子は本当にピンクが好きなのか 』

言われてみれば私たちはなぜこの1色に押し込められてきたのか?このシンプルな問いを軸に、娘を持つ著者の思わず笑ってしまう葛藤から始まり、実証データや史料を元に小気味よい解説が展開されます。女児玩具の考察から、ピンクカラーと呼ばれる職業へ導かれる社会の仕組みまで「そういうことだったのか!」の連続。ピンクに抗ってきた一人としては長年のモヤモヤが晴れ、もう少しこの色とうまく付き合ってもいいかなという気持ちにもなりました。

2022.01.28

河出書房新社

河出書房新社-

『ある世捨て人の物語 誰にも知られず森で27年間暮らした男 』

なんとなく人疲れしてしまったなぁと感じて、世捨て人になってみたいけれど、はたして現代社会で暮らせるのか......と考えあぐねることがあります。ちょうどそんなふうに感じていたところにこの本を発見し、現代に世捨て人が実在した! という衝撃とともに購入しました。世捨て人の名前は、クリストファー・トーマス・ナイト。彼は道具類を一切持たずにふらっといなくなり、そのまま27年間、一切人に姿を見られずひっそりと森で暮らしていたそうです。

2022.01.26

講談社文庫

講談社文庫-

『地図のない場所で眠りたい 』

著者は共に早稲田大学探検部出身。探検部の先輩と後輩ならではの時間のずれや、探検家としてお二人が体験したことを、対談から垣間見ることができます。同じ職業なだけに想いもアプローチも同じかと思えば、高野さんは体当たり的で角幡さんは自省的。だんだんと明らかになるその違いに「次はどんな話か」と、あっという間に最後のページまでたどり着いてしまいました。探検を楽しむお二人みたいに自分も日常から離れてみたい、と思うほどワクワクします。

2022.01.24

新潮文庫

新潮文庫-

『代替医療解剖 』

これは、「鍼灸は医療ではないのではないか?」という批判がなされている書籍です。ベストセラーになったため、鍼灸業界からも大反論が起こりました。

鍼灸以外の補完代替療法もたくさん掲載されており、補完代替療法に関する問題点を知ることができる一冊。

2022.01.21

ちくま学芸文庫

ちくま学芸文庫-

『道教とはなにか 』

この書籍一冊で、混み合った宗教である道教を俯瞰することが可能な書籍です。また、東洋医学と道教との関係をわかりやすく解説している章『第七章 道教と医薬」が含まれています。坂出先生はもともと医学養生思想がご専門で、大学の学部生時代にご著書に大変お世話になりました。

2022.01.19

中外医学社

中外医学社-

『漢方薬の考え方、使い方 』

「東洋医学について簡単に知ることができる本はないですか?」と聞かれた場合、私は鍼灸学校の教科書をおすすめすることにしているのですが、もっとわかりやすいもの・・・でしたらこちらの書籍をどうぞ。東洋医学の基礎知識が全くない、西洋医学の医師を対象として書かれた書籍です。著者の加島雅之先生とは、熊本県で行われた『第25回ひと・健康・未来シンポジウム2019熊本「病気をしない暮らし」への道しるべ』でご一緒させて頂いたのですが、もう本当にスゴい先生でして。わたしは同じ壇上に登るだけでもありがたやーと拝んでしまいそうでした。

2022.01.17

イースト・プレス

イースト・プレス-

『ベルリンうわの空 』

「生活」と「自分の心」を大切にするための漫画です。

ベルリン在住の著者が、日々の暮らしぶりを不思議なタッチのイラストで描いています。舞台は主に人間社会ですが、登場するのはみんな、人とも動物とも植物ともいえないような姿かたちをしたキャラクター。街がいろんな人種や文化や考え方であふれていることが感覚として伝わってくるのです。差別、政治参加、貧困、移民難民といったテーマも、ベルリンのいち生活者の視点からしっかり取り上げられます。が、香山さんの表現は「弱さを前提にして生きる」「異なる者どうしが生きやすいように生きる」ことを土台にしていて、作品全体が断定を急がない、ゆる~く温かい手触りで満ちています。今年はじめて買った本で、シリーズ3巻を一気に読んでしまいました。それほどおもしろく、気持ちよく体に浸み込みます。装丁も素敵!2022.01.13

講談社

講談社-

『まじめな会社員(1) 』

主人公のあみ子は地方出身、東京で契約社員として働く30歳。恋人いない歴5年で、マッチングアプリを使って婚活中。

コピーとして使われている「令和の生き地獄コメディ」という言葉がとてもしっくりくる一冊です。「生き地獄」と「コメディ」がしっかり両立しています。現代の「あるある」な悩みがこれでもかと詰め込まれているのですが、チープな感じはまったくしません。音楽や映画などの細かなカルチャーの描写までリアルだったり、あみ子の心の声が、対人関係の図解なども用いて徹底的に書かれたりするせいなのでしょうか。

偶然にも、本日(1/12)2巻の発売日です。(ミシマ社 山田真生)

2022.01.12

新潮社

新潮社-

『胃が合うふたり 』

「(家族以外の)人と一緒にご飯を食べる」ことが減ったけれど、この本を読んだら、またむくむくと誰かと食事したい気持ちが溢れ出てきた。著者の二人が、一緒に食べたものをそれぞれの視点で描くエッセイ。ある時はパフェを何軒もはしごし、ある時は京都で気の赴くままに食べ歩く。食事をしながら、それぞれの人生について深く考えたことも綴られている。二人の関係性はまさに「胃が合う」という表現がぴったり。食べるって生きるってことなんだなあ、と思わされた一冊。

(ミシマ社 岡田千聖)

2022.01.11

ちくま文庫

ちくま文庫-

『コイソモレ先生 』

ぼーっとした頭だけど何か読みたいなと思ったときにおもむろに手にとってしまう一冊です。陽だまりの丘にたたずむコイソモレ先生と街の住人たちの、小学生みたいなしょーもないやりとりにどうしても笑ってしまいます。大人になってもこんなくだらないことで笑うのもまたよし。お正月休みが明けてバタバタと日常が戻りつつあるこの頃におすすめです。2022.01.10

文藝春秋

文藝春秋-

『嫌われた監督 』

昨年9月の刊行以来、店頭で手厚く展開されるなど、近年の野球本では記憶にないほどの話題を呼んでいる一冊。舞台となる中日ドラゴンズは、「闘将」星野監督のもと、ガッツ溢れる球団として知られていました。しかし2004年に新監督として就任したのは、そのイメージと真逆のドライで職人肌の落合監督。「勝つことが最大のファンサービス」という言葉に代表されるように、勝ちにこだわる落合監督は、8年で優勝4回と黄金期を築くも、マスコミや球団内部との不和もあり、リーグ優勝を飾った2011年に、観客動員低迷を理由に解任されます。その強さも相まって「不気味」と言われることも多かった落合ドラゴンズの内幕を、当時スポーツ紙の番記者であった鈴木忠平さんが、読前の予想以上に踏み込んで描かれていました。プロ野球とは何かを考えさせられる、また謎多き人物・落合博満の評伝として、非常に興味深い一冊でした。(ミシマ社 須賀紘也)

2022.01.09

ほるぷ出版

ほるぷ出版-

『オムライス ヘイ! 』

居酒屋のバイトでオムレツがうまく巻けなかったのが悔しくて毎日オムレツを作り、勢いでオムライスも作っていたあの頃の興奮が蘇りました。料理は生活の根本であり、利他でもあるんですが、楽しみでもあります。趣味と実益を兼ねた知的遊戯です。ヘイ!

(ミシマ社 岡田森)

2022.01.08

講談社

講談社-

『現代生活独習ノート 』

毎年フシギだな〜と思うのですが、年末年始の休みは、確実に日数は多く、やることもない、なのにここぞとばかりに読みたい本を5冊ぐらい携えて実家に帰っても、せいぜい1.5冊、いや0.8冊ぐらいしか読み進められないこと多し。ただ本を移動させただけ。母親はいつも「なんで読めないのにそんなに持ってくるのよ」と正論を言っている。わかるよ、わかっているのですよ。その反省から、今年はこの一冊に絞っていた。

8つの短編からなる小説集、冒頭の「レコーダー定置網漁」、つづく「台所の停戦」、そして3本目の「現代生活手帖」とここまで読んだ時の自分の感覚の爆発がはげしいもので、それについて語り合いたいんですが、ああ場所が足りない!

少しまとまった休みが取れた時、毎日抱いている「今日これをやらねば終わる・・・」という気持ちから一瞬解放され、読まねばならないものではなく、ただ私が読みたいものだけを読む時間がついに始まる、というときにかぎって、休みモードに体がなっていないことってありませんか。休む、という目標を達成するためには、そのための準備運動が必要で、この一冊は、その準備運動からまるごとを一緒に付きあってくれる、なんともすごい本でした。2022.01.07

SW

SW-

『嬢と私 』

「アセロラ4000は現代の宮澤賢治だ!」という、AV監督カンパニー松尾さんによる強烈な帯を纏う本書。誠光社の店主にすすめられて買いました。オヤジ狩りに遭い、逃げ込んだお店がたまたまキャバクラで、そこから物語が動き出します。自由に使えるお金がたくさんあるわけではない。それでも嬢を好きになってしまった。そんな状況のなかで知恵を使いつつ、嬢を喜んでもらいたい一心で、たくましく楽しみをみつける著者。キャバクラを題材にしつつ、こんなにユーモラスでハートフルな文章が書けるものなのか、と感動しつつ読みました。

2022.01.06

晶文社

晶文社-

『手づくりのアジール――「土着の知」が生まれるところ 』

「逃げるは恥だが役に立つ」とことわざにある通りさっさと逃げればいいものを、プライドか、気遣いか、不安なのか、周りのことが気になってしまって、なかなかどうして逃げることは難しい。結局、身体が壊れるまでやることでしか「逃げ」を正当化できない。そんな人間の眉間とコメカミをゆっくりとほぐしてくれるような一冊です。誠実でアウトローな研究者の方々との対話はとても風通しがよくて心地よく、生きる力が湧いてきます。安田登さんの『三流のすすめ』や、松村圭一郎さんの『くらしのアナキズム』、平川克美さんの『21世紀の楕円幻想論』など、ミシマ社の本にも通じるところ多数。制度や枠組みに対してではなく、関わる相手や自分自身に対してもっと正直にーー自由にありたいと願うすべての方におすすめです。

2022.01.05

中央公論新社

中央公論新社-

『更年期障害だと思ってたら重病だった話 』

体中がむくみ、駆け込んだ病院でまさかの「心臓弁膜症」と診断された著者。ひとりで入院し、ひとりで歩いて元気に退院することを目標に、怒涛の入院生活がはじまります。治療の姿をすぐ目に前でみているような勢いある文にページをめくる手がとまらず、子育てや仕事を我慢に我慢を重ねてがんばってきたけれど、病気ですべてが一時停止になり、「私が一番大事にし、ケアしなければならないのは自分自身だったというのに、それを怠っていたのだ。そしてぎりぎりの状況まで自分を追い詰めてしまった。なんと愚かだったのだろうと後悔した」と綴る最後には心の底から泣きました。人は必ず死ぬ。私のいまの健康は本当に「いま」だけかも。自分はどうありたいのかを考える一冊になりました。

2022.01.04

童話館出版

童話館出版-

『ちっちゃな ほわほわ かぞく 』

ほわほわ・・・もうこの言葉だけで、きゅんとしませんか?ほわほわ とうさん、ほわほわ かあさん、ほわほわ こども・・・おとうさんは朝から、ほわほわ せけん(世間)へ出かけて行って、ほわほわ ぼうやは、ざわざわ もりへ遊びに行きます。原題は『Little Fur Family』だそう。「Fur」っていうより「ほわほわ」なんだよなぁ、と日本人の私は思います。谷川俊太郎さんの訳がとってもすてきです。ぜひ声に出して読んでみてくださいね。

2022.01.03

新潮社

新潮社-

『ミトンとふびん 』

本年初読書の一冊。25年以上のあいだ、同じ作家の作品を読み続けられていることの幸せを思います。吉本ばななさんの小説で描かれる世界は、自分にとっては馴染みの心落ち着く場所という感じがしています。本編に出てくる「そういう人生のしみじみと明るい良さについて描いた物語は少なすぎやしないだろうか」という言葉を胸において、人生のしみじみと明るい良さをじっくり味わうような一年にしたいなと思います。

(ミシマ社 編集チーム 星野友里)

2022.01.02

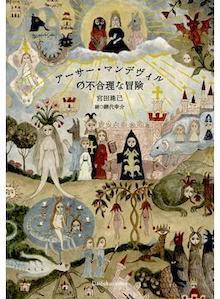

大福書林

大福書林-

『アーサー・マンデヴィルの不合理な冒険 』

マルコポーロの『東方見聞録』が書かれた頃、『東方旅行記』なる奇書が出た。その著者が、本書の主人公・アーサー・マンデヴィルの父ジョンである。しかし、アーサーは父が旅になど出ていないことを知っていた。つまり、デタラメの書だったのだ。その偽書が時を経てアーサー兄弟を旅へ誘うことになるとは、運命のいたずらか。・・・と書けば、史実のようだがどっこい、本書もまた壮大なるホラ吹き本なのであった。しかし、その痛快なばかりのスケールを背景に、人類学的知見と思われる設定も組み込まれていたり、遠藤周作ばりの信仰とはという問いがさりげなくあったり、冒険譚としてももちろん面白かったり、と全方位圧巻の一冊。新年、本書とともに奇想天外の旅へ出かけては? 網代幸介さんの素晴らしい大作絵が旅をいっそう楽しくしてくれること間違いなし。

(ミシマ社 三島邦弘)

2022.01.01